إنسان كافكا وعصر "العمل عن بعد": ماذا بقي منا كبشر منتجين؟

ماذا يبقى من البشرية عندما تختفي وظيفتها الاقتصادية؟ وكيف يُمكننا إعادة ابتكار أشكال القيمة والمعنى بمعزل عن الإنتاجية؟

6 سنوات تقريباً مرّت على اجتياح جائحة "كورونا" العالم، ما اضطرنا إلى أن نغلق نوافذنا وأبوابنا، ونعود إلى كهوف المنازل، ونغيّر عاداتنا الجمعية والفردية، بما فيها طقوس العمل وأشكاله، بفعل قوة وفرض "المسافة" التي ستعمل على هندسة حياتنا الجديدة منذ تلك اللحظة إلى اليوم تحت مسمى "العمل عن بعد".

فقد شكّلت الجائحة مُسرّعاً قويّاً للتحولات الكامنة أصلاً في مجتمعاتنا، وكشفت عمليات الإغلاق وانتشار العمل عن بُعد، وهشاشة قطاعات اقتصادية واسعة، والاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية، بشكل غير مسبوق، عن ضعف مناعة تنظيم العمل باعتباره الركيزة الأساسية لحياتنا.

لقد سلّط هذا الحدث العالمي الضوء على سؤال جوهري: إذا كان من الممكن تعليق النشاط الاقتصادي أو إعادة تنظيمه بسبب القيود الصحية، وإذا وجد ملايين الأفراد أنفسهم فجأة مُستبعدين من العمل من دون أن ينهار العالم تماماً، ألا يُعدّ هذا دليلاً على أن العمل، بعيداً عن كونه جوهراً ثابتاً، هو بناء تاريخي قد تتزعزع أهميته الآن؟

تُمثّل هذه التجربة الجماعية مختبراً عملياً للتفكير في معنى "مجتمع ما بعد العمل"، حيث تُعاد صياغة العلاقة بين النشاط والقيمة والهوية.

يبدو أننا اليوم على أعتاب تحول أنثروبولوجي وحضاري يتجاوز بكثير التحولات التقنية البسيطة. لا تقتصر الخطابات حول "التقانة" و"الأتْمَتة" (automatisation) و"الذكاء الاصطناعي" على الإعلان عن مكاسب الإنتاجية، وإنما تُعيد تنظيم علاقتنا بالوقت والنشاط والاقتصاد، وقبل كل شيء، بالهوية الإنسانية، في وضعها البشري المعاصر. إن فئة العمل، التي لطالما وُضعت في صميم الوجود الحديث كمبدأ للتكامل والاعتراف الاجتماعيين، تتعرض لهزات بفعل اتجاهات متقاربة: التراجع الهيكلي للوظائف ذات الأجر، وتضاعف المهام الصغيرة، وإضفاء الطابع الافتراضي على الإنتاج، وتزايد البطالة التكنولوجية. لذا، لم يعد السؤال اقتصادياً فحسب، وإنما بات وجودياً في المقام الأول: من نحن عندما لا نُعرّف بدورنا الإنتاجي؟ ما قيمة الإنسان خارج نطاق فائدته الاقتصادية؟

التحول الكافكاوي: الإنسان حين يفقد دوره الإنتاجي

-

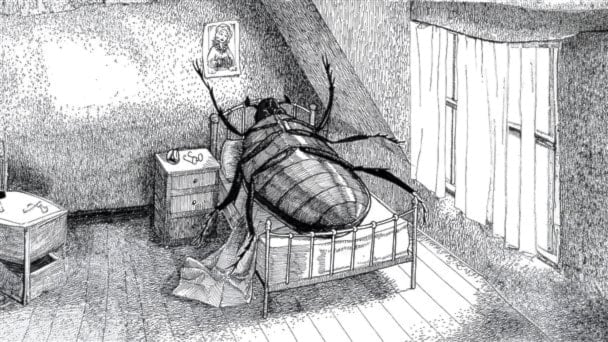

المسخ في رواية كافكا

يجد هذا السؤال صدى مذهلاً في الأدب الحديث، وخاصة في رواية "التحول" (أو الانمساخ) لصاحبها فرانز كافكا (1915). فمنذ السطور الأولى من هذا النص الأدبي المثير، يُصدم القارئ بعبثية الموقف ومأساته: "استيقظ غريغور سامسا ذات صباح، بعد أحلام مضطربة، ليجد نفسه قد تحول في فراشه إلى حشرة ضخمة"، لكنه لن يفكر في ما آل إليه، وإنما في عمله الذي سيتأخر عنه وسيفقده.

هذا الانفتاح الجذري، الذي يُكثف الغرابة والاغتراب، يُغرقنا فوراً في قلب المشكلة الكافكاوية: الهوية الإنسانية خاضعة تماماً للدور الإنتاجي. يكتشف غريغور، الذي كان حتى ذلك الحين نموذجاً للطاعة والإخلاص لعائلته من خلال العمل، أن قيمته الاجتماعية والشخصية تنهار بمجرد أن يصبح غير قادر على أداء وظيفته المهنية. من خلال هذه الوسيلة السردية، يُوضح كافكا، برؤية أدبية، ما تُبرزه الفلسفة وعلم الاجتماع المعاصران: إن مركزية العمل في تعريف الإنسان تاريخية ومشروطة، وإن اختفاءه أو اختلاله يُثير أزمة وجودية عميقة.

مع ذلك، فإن المنظور الفلسفي يدعونا إلى قراءة هذا التحول لا فقط في بعده كمأساة، بقدر ما هو فرصة للتأمل. فغريغور، حتى في حالته "غير الصالحة للاستخدام" (فاقد للعمل)، يحتفظ بأفكار تتعلق بالتزاماته المهنية ورغبته في إعالة أسرته.

يُظهر هذا الإصرار كيف يبقى الخيال والذاتية حبيسي هياكل العمل، حتى عندما يرفض الجسد نفسه الانصياع لها. وهكذا، فإن قراءة سرد كافكا تُنبئ بالمعضلة المعاصرة: في عصر ما بعد العمل والأتمتة، قد نتحرر من العمل المادي، لكن عقولنا تبقى مُشكلة ومُتأثرة بمتطلباته ومركزيته السابقة. تُصبح أزمة هوية غريغور مرآة أدبية لاهتمامات الحاضر؛ وتطرح إشكالية كبرى: ماذا يبقى من البشرية عندما تختفي وظيفتها الاقتصادية؟ وكيف يُمكننا إعادة ابتكار أشكال القيمة والمعنى بمعزل عن الإنتاجية؟ إن هذه القراءة تقيم رابطاً ضرورياً بين التجربة الخيالية والتأمل الفلسفي، وبالتالي تمهد الطريق للتحليل العميق للتحولات الأنثروبولوجية والحضارية التي يمر بها مجتمعنا المعاصر.

جدل الفلسفة: من أرندت إلى ماركس وغور

-

عمّال في مصنع روسي قبل الثورة البلشفية

ضمن هذا البعد، وفي اشتغالها الفلسفي الاجتماعي السياسي، وخاصة في كتابها "الوضع الإنساني" (1958)، ميّزت حنة أرندت بدقة متناهية بين فئات "العمل/الكدح" labor (ذلك المرتبط بالضرورات البيولوجية للبقاء)، و"الشغل/الصُنع" work (المنجز أو صناعة الأشياء المادية الدائمة التي تزين العالم وتتجاوز الفرد)، و"الفعل/العمل السياسي" action (البعد السياسي والتعبيري للإنسان داخل الفضاء العام).

وأشارت إلى أن الحداثة قد رفعت العمل إلى مصاف القيم العليا، محولة الإنسان إلى مجرد حيوان كادح (laborans). ومع ذلك، ترى أرندت أن المجتمع المتحرر من العمل بالأتمتة سيواجه، على نحو متناقض، خطر فقدان القدرة على التصرف بحرية. إن تحرر العمل لا يمكن أن يؤدي إلا إلى فراغ في المعنى إذا لم تُنمّ أبعاد الفعل والإبداع. لذا، تُحذّرنا أرندت من أن أفق "ما بعد العمل" قد يكون إما أفق إنسانية متجددة أو أفقاً عدمياً استهلاكياً، حيث تحوّل الإنسان إلى كائن منتج/مسئتهلك بدل أن يكون كائناً سياسياً حُراً/فاعلاً.

يتجلى هذا التوتر أيضاً في الإرث الماركسي. إذ طرح كارل ماركس، في مخطوطاته (ص. 92-115) الصادرة عام 1844 وفي كتابه "رأس المال"، النقد الأساسي للاغتراب: فالعمل المأجور، في ظل الرأسمالية، يسلب العامل جوهره الإبداعي، حيث لم يعد تعبيراً عن ذاتيته، وإنما قيداً خارجياً. يكمن وعد مجتمع ما بعد الرأسمالية تحديداً في تحرير العمل من هذا الشكل المغترب، وفي توحيد الفرد ونشاطه. لكن النقاش المعاصر يُؤطر هذا المنظور. غذ بينما تُمكّن الأتْمتة من التخفيض الهائل لوقت العمل، فإنها لا تضمن إلغاء الاستغلال. فالرأسمالية الرقمية تجد طُرقاً جديدة لجذب الانتباه، واستغلال البيانات، وتجزئة المهام إلى وظائف صغيرة هشة. ينتقل الاغتراب من المصنع إلى الهاتف الذكي، ومن الجهد البدني إلى التدفق المعرفي. لذا، فإن "ما بعد العمل" ليس بالضرورة ما بعد رأسمالي. فهو قد يُعزز منطق الاغتراب إذا لم تحدث إعادة تشكيل معيارية وسياسية لإعادة توزيع ثمار التقدم التكنولوجي.

في هذا السياق، سبق وأشار أندريه غور (Gorz) إلى أن العمل ليس الأساس الأنطولوجي للوجود الإنساني، بل هو بناء أيديولوجي فُرض في لحظة تاريخية محددة (تحولات العمل، ص. 56).

بالنسبة لغور، لا تُمثل التقنية البديلة، بما فيها الأتمتة تهديداً، وإنما فرصة. ذلك أنها تُقلل الوقت المُقيّد، وتُوسّع نطاق الأنشطة الحرة، وتُتيح للفرد تكريس نفسه للإبداع والثقافة والحياة العلائقية والاهتمام بالعالم.

لكن هذه الفرصة تبقى مشروطة بضرورات العدالة الاجتماعية. إذ من دون إعادة توزيع عادل للثروة، تُخاطر يوتوبيا "ما بعد العمل" بالتحول إلى كابوس، حيث تُترك كتلة متزايدة من العاطلين من العمل على الهامش، لأسباب هيكلية.

وهنا تبرز فكرة أن مركزية العمل ليست مجرد ضرورة اقتصادية، وإنما هي نتاج تقديس أيديولوجي، حيث أصبح العمل بمثابة "دين مدني"، ضامن للكرامة والروابط الاجتماعية.

إن تفكيك هذه القداسة يفتح المجال أمام إعادة ابتكار أشكال من الاعتراف لم تعد تعتمد على الإنتاجية فحسب.

-

حنة أرندت

ومع ذلك، إذا كانت الرأسمالية الصناعية قائمة على استغلال الجسد، فإن الرأسمالية المعرفية تستغل الآن الانتباه واللغة والنفسية نفسها. وبالتالي، فإن "ما بعد العمل" لا يُخاطر بتحرير البشرية، وإنما بإخضاعها لنظام جديد من الإرهاق، حيث يتعين على الفرد إعادة اختراع نفسه باستمرار، وتسويق نفسه، وجذب الانتباه في تدفق مستمر من المعلومات والصور.

إن أتْمتة المهام المادية لا تعني نهاية الاغتراب، حيث يمكنها نقل مركز ثقلها من العضلات إلى الوعي، محولة وقت الفراغ إلى وقت مستعمر بمنطق الأداء والتواصل التجاري. في هذا المنظور، وعلى نحو متناقض، يظل غريغور سامسا، ورغم تحرره من العمل البدني، مسكوناً بحتمية أن يكون مفيداً. وبالمثل، يظل الإنسان المعاصر، حتى بعد تحرره من بعض القيود، أسيراً لأوامر الرؤية والتكيف والكفاءة.

بين الأتمتة والحرية: أي إنسان نريد؟

-

ريفكين: التكنولوجيا كرافعة للتحرر يمكن أن تتحول إلى أداة جديدة للهيمنة في حال غياب إصلاح مؤسسي شامل

يؤكد المفكر الأميركي جيريمي ريفكين، من خلال أطروحته حول "نهاية العمل" و"مجتمع التكلفة الحدية الصفرية"، على الإمكانات التعاونية للتغيرات العمَلية والمهنية والأسلوبية التي بات يحياها إنسان اليوم. فالشبكات الرقمية والتقنيات اللامركزية تمهد الطريق لاقتصاد قائم على التشارك والتعاون الأفقي.

لكن الواقع يُظهر استمرار، وأكثر من ذلك، تفاقم علاقات القوة والتفاوت. لذا، لا يقتصر الأمر على اختفاء الوظائف فحسب، وإنما يشمل أيضاً الطريقة التي تُنظّم بها المؤسسات تداول القيمة.

ويرى ريفكين أن التكنولوجيا كرافعة للتحرر، يمكن أن تتحول إلى أداة جديدة للهيمنة في حال غياب إصلاح مؤسسي شامل، وذلك بعدما هيمنت التقنية على وظائف شتى. ففي الوقت الذي كانت المزرعة الصغيرة تحتاج إلى 3 أو 4 مزارعين وعمال، بات في إمكان شخص واحد - صاحبها غالباً - التحكم في كل الأمور من زرع وسقي وحصاد وغيره، بكبسة زر على هاتف ذكي.

في هذا الإطار، يُقدّم فكر يورغن هابرماس مفتاحاً لفهم هذا التحول "الصناعي والتقني". إذا كان "النظام" - الاقتصاد والسلطة الإدارية - يميل إلى استعمار "العالم المـُعاش" - الثقافة والتواصل والحياة اليومية - فإن تحرير الوقت من العمل من شأنه، إما أن يُعزز تجديد الحياة والخيال المشتركيْن، أو أن يُصبح فرصة لترسيخ السوق والمنطق الخوارزمي.

من هذا المنظور، لا يُعدّ الدخل الشامل مجرد مقياس اقتصادي، بل أداة رمزية تُعيد تعريف علاقة الفرد بالجماعة. فهو يضمن الأمن الوجودي ويُتيح مساحة لأنشطة مُختارة؛ لكنه قد يكون أيضاً ذريعة لتفكيك الدولة الاجتماعية، مُتخلياً عن الأفراد لحريّة زائفة في سوق يتزايد فيه انعدام المساواة.

تجد هذه المعضلة حضوراً فريداً في الفن، حيث يصوّر فيلم تشارلي تشابلن "الأزمنة الحديثة" (1936) بقوة كوميدية ومأسوية في آن واحد حالة الإنسان المستغرق في الآلة.

العامل، الذي يجسده المتشرد (الشابليني)، عالق حرفياً في تروس خط إنتاج يقلل من جسده إلى مجرد ترس. يتردد صدى هذا الفيلم، الذي تم إنتاجه في عصر الصناعة الفوردية (نسبة لفورد)، اليوم كاستعارة تنبؤية. إذ كما سُحق الفرد في ذلك الوقت بالإيقاع الميكانيكي، فإن الفرد المعاصر يُخاطر بالسحق بواسطة الإيقاع الخوارزمي، وبات عالقاً بتجريد التدفقات الرقمية والمالية بدلاً من فولاذ الآلات.

إن الضحك الذي يثيره تشابلن لا يمحو عمق الضيق. إنه يذكرنا بأن الاغتراب، عندما يتنكر في صورة كوميديا، يظل دائماً مأساة كامنة. إن قراءة تشابلن اليوم، في عصر الذكاء الاصطناعي، تعني فهم أن المسألة لا تتعلق فقط بـ "تحرير الوقت"، وإنما بمعرفة إذا ما كان من الممكن استغلال هذا الوقت بطريقة إنسانية وإبداعية وعلائقية حقيقية.

نحن إذاً في قلب تناقض كبير. فمن جهة، ينهار نموذج العمل الحديث، ومعه الصرح الرمزي الذي جعل من العمل مبدأً للتكامل والكرامة. ومن جهة أخرى، تبرز إمكانية إعادة تعريف الإنسان، ليس بإنتاجيته فحسب، بل بقدرته على الإبداع والرعاية وبناء العلاقات.

هكذا تتطلب إعادة تعريف الإنسان في عصر ما بعد العمل، عملية تقييم جذرية للوقت المـُحرّر. الحضور في العالم، مع الآخرين، مع الذات، لا كفراغ. وإذا كانت الأدب، من كافكا إلى كورت فونيغوت Vonnegut صاحب (المسلخ رقم 5)، والسينما، من تشابلن إلى الخيال العلمي المعاصر، تكشف عن هشاشتنا عندما نُختزل إلى وظيفتنا الإنتاجية، فإن الفلسفة اليوم تدعونا إلى تحويل هذا "الفراغ" إلى فضاء من المعنى والحرية، بحيث لا يكون عصر ما بعد العمل كارثة وجودية، بقدر ما عليه أن يصير خلاف ذلك فرصة لنهضة حقيقية.