الكتابة والجرح الاستعماري: كيف يسترد كتّاب بلادهم عبر لغتهم الأصلية؟

تشكّل الكتابة باللغة الأصلية أو لغة المستعمَر جزءاً مهماً في التعبير عن ملاذات الذاكرة. كيف؟ ومن هم أبرز الكتّاب في هذا الشأن؟

تشكّل الكتابة باللغة الأصلية أو لغة المستعمَر جزءاً مهماً في التعبير عن ملاذات الذاكرة، سواء في تمظهراتها الفردية أو الجماعية. في هذا المقال جزء من آراء وكتابات بعض الذين تصدوا للظاهرة الكولونيالية.

لغتي هويتي

-

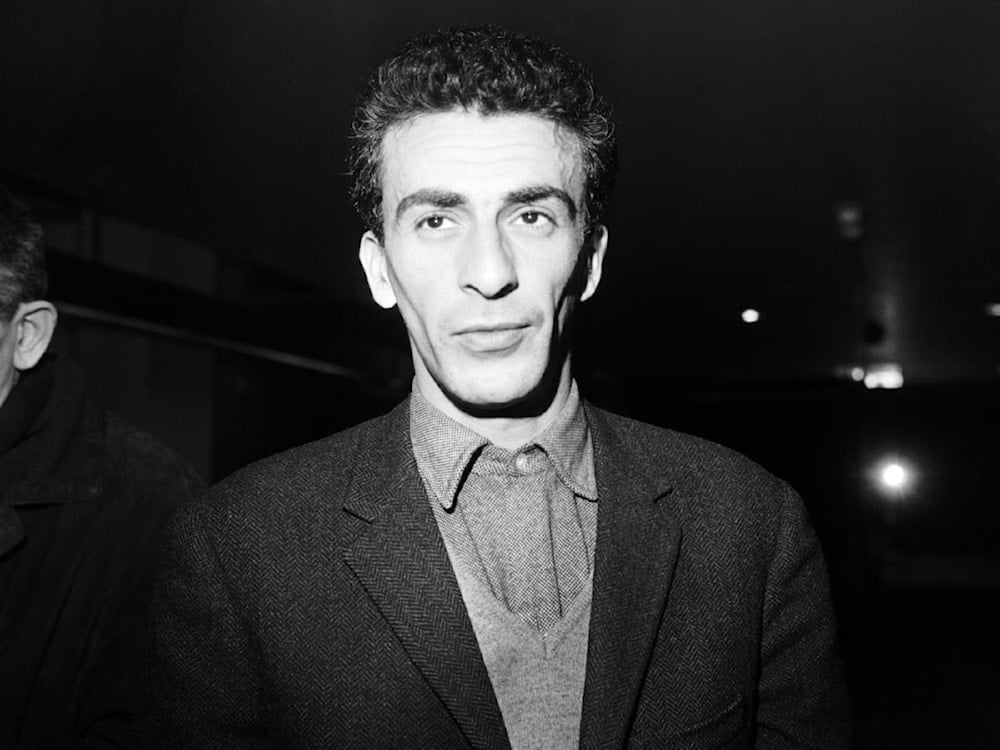

كاتب ياسين (1929 - 1989)

في بحثه حول "الهوية الثقافية في الأدب" يطرح الباحث، جون ديريف، مسألة الإثنيات والهويات، ويخلص إلى ما ذهب إليه بيار بورديو (1930 - 2002) من أن عناصر "الهابيتوس" وهي إحدى ركائز علم الاجتماع، تشمل البيئة والتنشئة الاجتماعية، إضافة إلى ما يتراكم في الأسرة من عادات قادمة من إرث الأسلاف.

انطلاقاً من هذه النقطة، يمكننا البحث في تشبّث الكتّاب الأفارقة بلغتهم الأم، وهي تتجاوز لغة المنشأ لتتمحور حول ما أطلق عليه ديريف "المراسي الثقافية".

ونستشهد في هذا السياق بأدباء ومسرحيين من بينهم الجزائري، كاتب ياسين (1929 - 1989)، الذي يرى أنّ العودة إلى اللغة الأم تعني استعادة أرضها وجمهورها من القراء وشرعيتها السياسية.

ذلك أن ياسين، وعلى الرغم من هجرته واستخدامه اللغة الفرنسية منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أن كاتب "نجمة" حين عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال، أعاد تواصله بقوة مع اللغة المحكيّة واستخدم اللهجة العربية المبسطة والعامية، ما يبرز بوضوح أن استعادة اللغة الأم تعني أيضاً استعادة فضاءات الذاكرة وتطهيرها من تشويش المستعمر بمعجمه اللغوي بما يمثله من حمولة استعلائية.

فمقابل لغة التأصيل نجد لغة الإملاءات والواجبات، والبحث عن لغة وسيطة للمصالحة بين العالمين يبدو أغلب الوقت بعيد المنال في ظل غياب الاعتذارات والجرد المثقل بالأحداث والانتهاكات العنصرية. ذلك أنّ الأدب دائماً يسبق الاعترافات السياسية الرسمية، وتظل الكتابة بلغة ثانية عبئاً ثقيلاً.

يقول كاتب ياسين في كتابه المضلع النّجمي عن استخدامه السابق للغة الفرنسية: "لم أتوقّف قطّ حتى في أيام نجاحي مع المدرّسة عن الشعور في أعماقي بهذا الانقطاع الثاني للحبل السرّي. هذا المنفى الداخلّي الذي قرّب التلميذ من أمه ثمّ أبعدهما في كلّ مرّة عن همهمات الدم. عن ارتعاشات لغة منفيّة سراً بالتناغم نفسه، انكسرت ما إن انتهت، وهكذا فقدت أمّي ولغتها، الكنزين الوحيدين اللذين لا يقاسان ومع ذلك منفصلتين".

أمّا المسرحي والشاعر التنزاني، إبراهيم حسين (1943)، الذي كتب أعماله باللغة السواحلية ومن أبرز أعماله مسرحية ""كينجيكيتيلي"، التي تدور أحداثها حول حياة زعيم ثورة الماجي. وقد وصفه الصحفي الكيني، جون كيثونغو، في مقاله "ابراهيم حسين الشعر السواحلية والحرية" بأنه "راو بارع للتاريخين التنزاني والأفريقي ومؤرخ دؤوب لأوضاع القارة بعد الاستقلال. كما تحظى مسرحياته "ماشيتاني" و"جوغو كيجيجيني" بشهرة كبيرة في شرق أفريقيا".

لغة الكتابة الداخلية

-

نغوجي واثيونغو (1938 - 2025)

مقابل المصطلح الفرنسي "لغة الكتابة الخارجية"، يبرز مصطلح الكتابة من الداخل، ومن أشهر الأسماء التي دافعت عن اللغة الأصلية نغوجي واثيونغو (1938 - 2025) الذي كان يقول: "إنّ الأفارقة الذين ما زالوا يشعرون بأنهم مستعمرون وملقّنون فكرياً هم وحدهم من لا يزالون يعدّون اللغات الأوروبية الوسيلة الأساسيّة للتّواصل".

ولهذا السبب يقترح نغوجي واثيونغو تفكيك استعمار فكر الكاتب الذي يميل إلى التركيز حصرياً على المثقفين الأفارقة والغربيين، بينما يجب أن يكون السكان المحليون جمهوره الرئيسي. فبعد 17 عاماً من الكتابة باللغة الإنكليزية، بدأ نغوجي الكتابة بلغة الكيكويو. ومن أعماله المسرحية الثنائية "سأتزوج عندما أريد"، وكتب أيضاً رواية "الشيطان على الصليب".

اللغة كأداة مقاومة

-

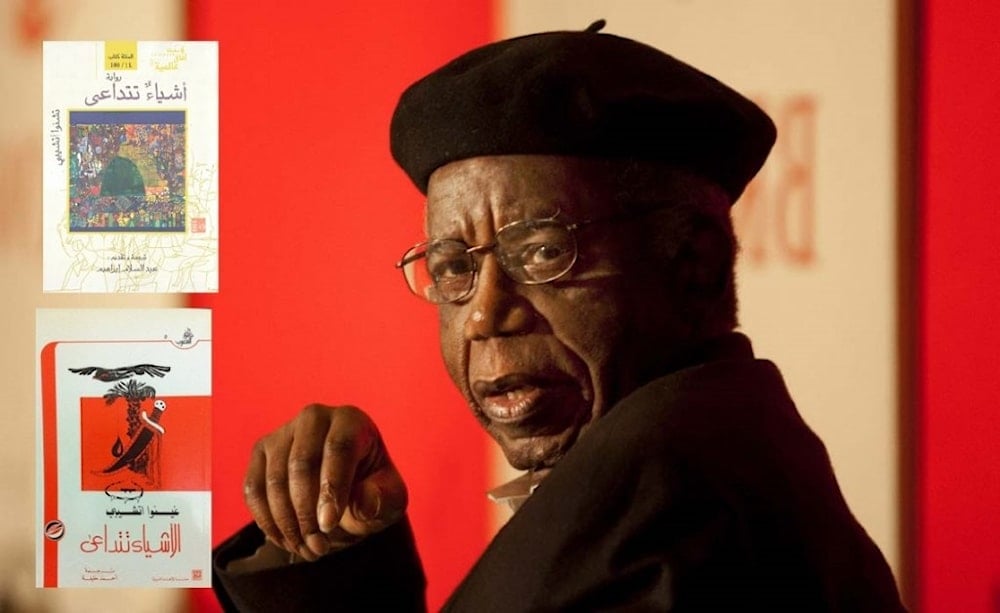

تشينوا أتشيبي

يبرر الباحث، آدو كوامي، في بحثه "الأدب ما بعد الكولونيالي وتسفير الإرث الثقافي"، التمشي الذي انتهجه الكتاب الأفارقة بقوله إنه خلال فترة الاستعمار "اعتبرت الكتابة باللغة الأفريقية عملاً من أعمال المقاومة".

ونتيجة لذلك، تجاهل المستعمرون والمبشرون عملياً الأدب الذي أنتجه كتّاب أفارقة، ومن الواضح أن دراسة هذه النصوص كان من شأنها أن تغيّر النظرة الغربية لأفريقيا، وربّما حتى لأنفسهم.

ويخوض علماء الدراسات الأفريقية منذ فترة صراعاً من أجل الاعتراف الثقافي باللغات الأفريقية، ولذلك تتم ترجمة الكثير من الأعمال إلى اللغات الأخرى.

بل إنّ الكاتب النيجيري دافع عن هذه الخيارات وبرّر استخدامه للغة ثانية بالحديث عن أنّ لغته الإنكليزية لم تكن مماثلة لتلك التي استخدمها المستعمرون السابقون للبلاد. فهي بحسب رأيه متأثرة باللغات الأفريقية المحلية مثل "الايغو" و"الهوسا" و"اليورويا". وقال "هذه الإنكليزية التي استعملها مختلفة".

صوت السكان الأصليين

-

استخدمت لغة المستوطن كسلاح فعّال ضد التصفية العرقية

استخدمت لغة المستوطن كسلاح فعّال ضد التصفية العرقية. بعيداً عن المقولة الرومانسية لمارسيل بروست (1871 – 1922) "تكتب اللغة الجميلة بلغة أجنبية". تحت كلّ كلمة يضع كل كاتب تعرض وطنه أو سلالته أو شخصه للاضطهاد صورة ذهنية مدمجاً السرديات الواقعية بالوقائع التاريخية والأحداث اليومية.

وتظهر كتابات الهجرة واللجوء تصاعداً مطرداً لفكرة الأرض والهوية المستلبة أمام تنامي نظرية هيمنة القطب الواحد وما بعد الرأسمالية، في نسيج يشبه المذكرات اليومية أو المفكّرة المستخدمة لترسيخ دور الذاكرة في الحفاظ على نسيج الحقيقة من التلاشي.

ويبدو جلياً اسم الروائي والصحفي الهندي – الكندي، ريتشارد واغاميسي (1955 - 2017)، الذي اشتهر بروايتيه "السديم" و"الحصان الهندي". عُرف هذا الكاتب بتناوله الصدمات النفسية والسعي وراء الانتماء والشفاء والهوية.

ويقول في روايته "النجوم تنطفئ عند الفجر" متحدثاً عن فهم أسلافه الهنود لسر الوجود: "لطالما قال جيمي إنّنا لغز عظيم. كل شيء. قال إنّ ما فعله هؤلاء الهنود القدامى لم يكن سوى تعلّم التعايش مع هذا اللغز. لا حلّ له ولا مهاجمته ولا حتّى محاولة تخمينه. مجرّد التعايش معه. أعتقد أنني كنت أتمنى لو تعلمت سر ذلك".

وفي روايته "حياة أصيلة واحدة" يقول واغاميسي مستحضراً حكمة أجداده الذين أبادتهم حضارة الرجل الأبيض: "كل ما نحن عليه قصة. من لحظة ولادتنا حتى لحظة مواصلة رحلتنا الروحية. نشارك في صنع قصة وجودنا هنا..هذا ما نصل به. هذا ما نتركه وراءنا. لسنا الأشياء التي نجمعها. لسنا الأشياء التي نعدّها مهمة. نحن قصة. كلنا. المهم إذاً هو صنع أفضل قصة ممكنة ونحن هنا. أنت، أنا، نحن، معاً. عندما نتمكن من فعل ذلك ونخصّص وقتاً لمشاركة هذه القصص مع بعضنا البعض، ننمو من الداخل ونرى أنفسنا وندرك صلة القرابة بيننا- نغيّر العالم قصة تلو الأخرى".

الحفاظ على السمات المحلية

-

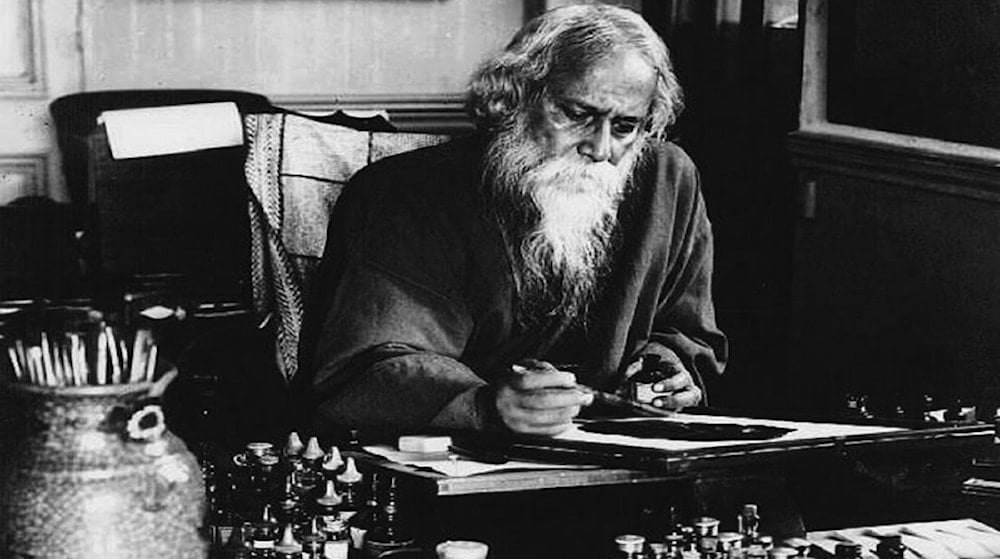

رابيندرانات طاغور (1861 – 1941)

تطرح الرواية الهندية المناهضة للاستعمار مواضيع التاريخ والكفاح المحلي في مواجهة الحكم البريطاني، وغالباً ما تتم إعادة كتابة الماضي من خلال أصوات الشعب بمختلف إثنياته.

ففي ثلاثية الروائي، أميتاف غوش، والتي تحمل عنوان "أبو منجل"، تعرية للإمبريالية لا سيما من خلال حروب الأفيون.

بينما تفضح رواية "توازن دقيق" لروهينتون ميستري مسارات 4 شخصيات خلال فترة حكم "الراج" مستكشفة التوترات الاجتماعية والسياسية، في حين وضع رابيندرانات طاغور (1861 – 1941) أسس الأدب الناقد للاستعمار ومن أعماله "الوطن والعالم".