مائة عام على صدور "الإسلام وأصول الحكم": دين لا دولة؟

100 عام مرّت على صدور كتاب "الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. لماذا أثار هذا الكتاب جدلاً واسعاً؟ ولماذا حاكم الأزهر مؤلفه وعزله؟

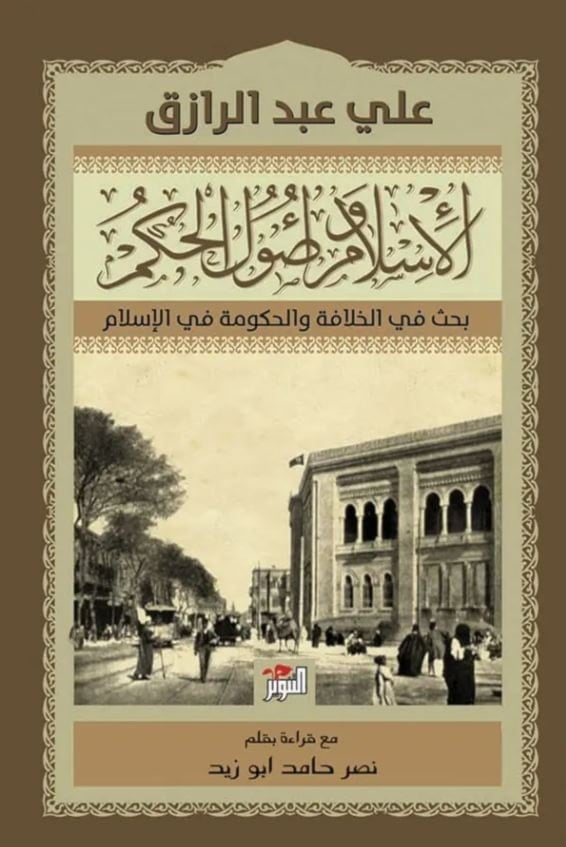

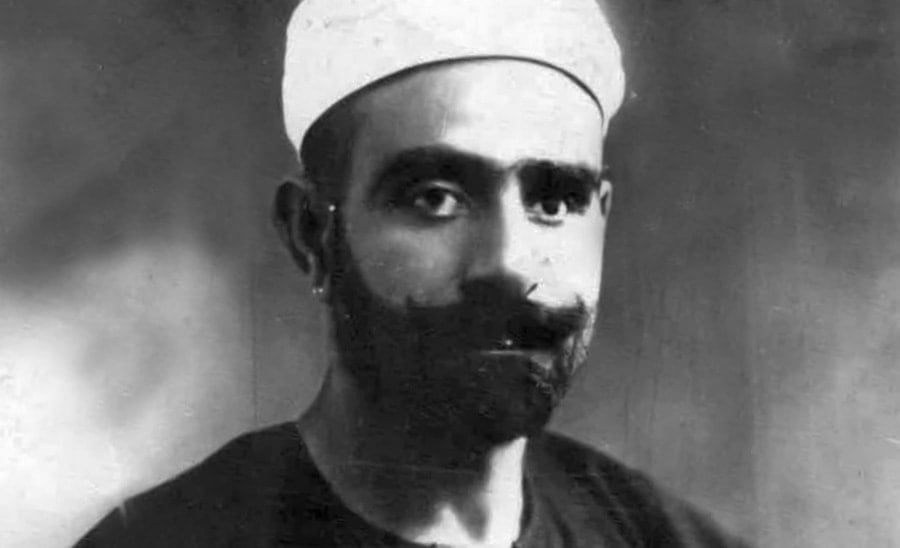

يحتفل العالم العربي والإسلامي بمرور 100 عام على صدور كتاب "الإسلام وأصول الحكم، بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام" (1925)، للشيخ الأزهري، علي عبد الرازق [1]، وقد عُدّ النص فاتحة النقاش والتفكير حول الدين والسياسة، مع نزوع إلى تأييد الدولة المدنية، والنظر إلى الإسلام على أنه "رسالة لا حكم، ودين لا دولة"، واعتبار السلطة وشؤونها أمراً دنيوياً يقرّره البشر بحرية وفاقاً للشرط التاريخي.

وأتى جهد العالم المستنير استكمالاً لمسيرة الإصلاح والتجديد التي بدأت في مصر، وعبّرت عن نفسها في عدة مؤلفات، منها للشيخ الحلبي عبد الرحمن الكواكبي (1855- 1902) في كتابه" طبائع الاستبداد" (1902)، والإمام محمد عبده (1899 - 1905) في كتابه "الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية" (1923)، وذلك في مخالفة تامّة لرأي المؤيّدين للخلافة العثمانية، التي لم تقم "على أساس من الدين القويم أو العقل السليم".

الدفاع عن الإسلام

ما اضطلع به عبد الرازق، الأزهري، هو جزء من مهام "الشيخ"، وفاقاً لتصنيف المؤرّخ المغربي [2]، عبد الله العروي، الشيخ المنظور إليه باعتباره مثقّفاً يستجيب لتحدّيات الفترة التاريخية التي وجد فيها، والتي أدى خلالها علماء الدين دوراً كبيراً.

فالشيخ هو الفقيه الذي تلقّى تكويناً دينياً تقليدياً واطَّلع على بعض الأدبيات الحداثية العامّة والبسيطة. إشكاله الأساس هو كيف يمكن الخروج من مرحلة الانحطاط، بما يجعله في موقف رد الفعل الدائم إزاء تفوّق الغرب المهيمن، بالاستجابة لمختلف مقتضيات الإصلاح في شتى جوانبه الدينية والسياسية والتقنية. بيد أنّ مرجعيته العميقة تظلّ التصوّرات الطبيعية والمجتمعية ما قبل الحديثة خارج الأفق الليبرالي الذي لا يدرك رهاناته الجوهرية [3].

ذلك أنّ علي عبد الرازق (1888 - 1966) فرد من جسم كبير، متنوّع المشارب والآراء، كان حاضراً كأقرانه للتأثير في مناحي الحياة الفكرية والسياسية والسجالات الفكرية والمستجدّات رغم الصراعات والاختلافات. والرهان الأساس كان (ولا يزال) بين دعاة التقليد (بتلاوينهم) ودعاة التجديد (بتياراتهم) هو حول "صورة الإسلام" ومن له أحقية التحدّث باسمه ودوره في الحياة العامة، والطرفان ينضويان في إطار ما يسمّى "حرّاس الدين" أو "حرّاس العقيدة" [4].

السياقات السياسية والفكرية

-

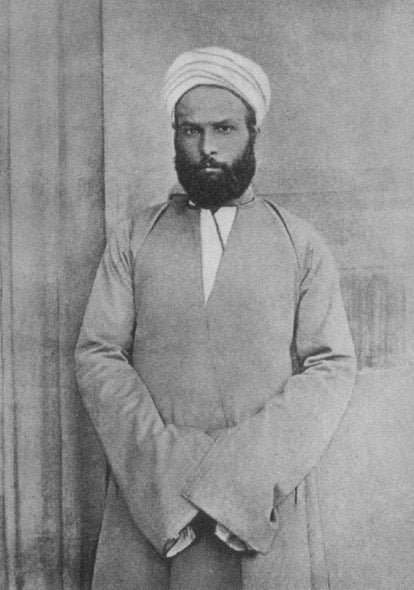

علي عبد الرازق (1888 - 1966)

جاء نشر كتاب "الإسلام وأصول الحكم" في سياق سياسي وفكري مضطرب للغاية في مصر والعالم الإسلامي. ففي السّياق السياسي، أعلن مصطفى كمال أتاتورك في آذار/مارس من العام 1924 إلغاء الخلافة العثمانية، وهو الحدث الذي هزّ العالم الإسلامي وأثار جدلاً واسعاً حول مستقبل الحكم الإسلامي.

كانت مصر، آنذاك، تحت الحكم الملكي (فؤاد الأول) والاحتلال الإنكليزي، ما جعل مسألة السلطة السياسية والدينية قضية ملتهبة. وكانت ثمّة مؤشرات تاريخية على أنّ الملك فؤاد يطمح لأن يكون خليفة للمسلمين بعد إسقاط الخلافة في إسطنبول، ما جعل أيّ نقاش حول طبيعة هذه المسألة حساساً للغاية [5].

أما في السياق الفكري، فكان هناك صراع بين تيارات تدعو إلى العودة للنموذج الإسلامي الكلاسيكي في الحكم (أصولية)، وأخرى ترى ضرورة تحديث النظم السياسية (إصلاحية)، فكان الجدل حول الشريعة والدولة والصلة بينهما. كما كان للفكر الغربي تأثيره، ولا سيّما مع الاحتكاك بالفكر الليبرالي والعقد الاجتماعي الأوروبي، ما أثار النقاش حول إمكانية الفصل بين الدين والسياسة.

في هذا السياق المحموم أتى كتاب الشيخ محمد رشيد رضا (1865 - 1935)، ابن القلمون اللبناني، وتلميذ الإصلاحي الكبير، الإمام محمد عبده، تحت عنوان "الخلافة"[6] عام 1923 موجّهاً خطابه إلى الشعب التركي، قاصداً بيان الأحكام الشرعية المتعلّقة بالخلافة، لا دفاعاً عن بني عثمان وسلطانهم، موضحاً في نصّه: أصولها الفقهية، وأسلوب إنشائها، وآلياتها التنظيمية، وأهدافها الحضارية.

كما أكد ضرورة الشورى والضبط الشرعي عبر الاجتهاد، ليكون الحُكم الإسلامي عادلاً ومستنداً لوحدة الأمة. وكان الكتاب رسالة سياسية لتركيا وللعالم الإسلامي، تحمل دعوة إلى إعادة إقامة الخلافة الإسلامية و"رفض الجمهورية العلمانية وفصل الدين عن السياسة".

أصول الحكم

-

الإمام محمد عبده

تناول عبد الرازق في بحثه المسألة في 3 أقسام: "الخلافة والإسلام"، و"الحكومة والإسلام"، و"الخلافة والحكومة في التاريخ". وعنده أنّ قضية الخلافة تتوزّع عند العلماء المسلمين على مذهبين؛ الأول أنّ الخليفة "يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من قوته"[7]. أما الثاني، فيرى أنّ الخليفة يستمد "سلطانه من الأمة، فهي مصدر قوته وهي التي تختاره لهذا المقام"[8].

وفي حكم الخلافة ينتهي الشيخ إلى القول ألا سند لها، سواء في القرآن أم في السيرة النبوية [9]. وفي زعمه "الأصل في الخلافة عند المسلمين أن تكون راجعة إلى اختيار أهل الحلّ والعقد" بعد التشاور بينهم [10]. ولا يقوم مُلك (سلطان) عند المسلمين إلا "بحكم الغلب والقهر أيضاً"[11]، ولم ينتج التمسّك بالسلطة والحفاظ عليها غير الاستبداد، ويُعطي قصة يزيد بن معاوية مثلاً "كيف كانت تؤخذ البيعة ويُغتصب الإقرار"[12].

وفي عرف عبد الرازق: "الواقع المحسوس الذي يؤيده العقل، ويشهد به التاريخ قديماً وحديثاً، أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء. والواقع أيضاً أن صلاح المسلمين في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك. فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا. ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك. فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين، وينبوع شرّ وفساد، وربما بسطنا لك ذلك بعد، أما الآن فحسبنا أن نكشف لك عن الواقع المحسوس لتؤمن بأن ديننا غني عن تلك الخلافة الفقهية، ودنيانا كذلك"[13].

وينقل عبد الرازق عن مقدمة عبد الرحمن ابن خلدون (1332- 1406): "أنه قد ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب، وفناء جيلهم، وتلاشي أحوالهم، وبقي الأمر مُلكاً بحتاً، وليس للخليفة منه شيء "[14].

ويصف عبد الرازق ولاية الرسول محمد على قومه بأنها "ولاية روحية"، ويميّزها عن ولاية الحاكم التي تفرض نفسها على الناس، فالأولى "وﻻية هداية إﻟﻰ اﷲ وإرشاد إﻟيه"، والثانية "وﻻية ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻤﺎرة اﻷرض. ﺗﻠﻚ اﻟﺪين وهذه اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺗﻠﻚ لله وهذه ﻟﻠﻨﺎس، ﺗﻠﻚ زﻋﺎﻣﺔ دينية، وهذه زﻋﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ويا ﺑُﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ والدين"[15]، وجماع القول عنده :"إنما كانت ولاية محمد صلى اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ولاية اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ"[16]. إذ خلا العصر النبويّ من مظاهر الحكم وأغراض الدولة، فلم يكن هناك ولاة ولا قضاة ولا ديوان [17].

واستناداً إلى الروايات التاريخية، والآيات القرآنية وتجارب الحكم الإسلامي منذ الخلفاء الراشدين، ينتهي عبد الرازق في خاتمة كتابه إلى أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون و"الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة. كما أن تدبير الجيوش الإسلامية وعمارة المدن والثغور ونظام الدواوين لا شأن للدين بها، وإنما يرجع الأمر فيها إلى العقل والتجريب أو إلى قواعد الحروب أو هندسة المباني وآراء العارفين. لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية وأمتن ما دلّت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم"[18].

الردود على عبد الرازق

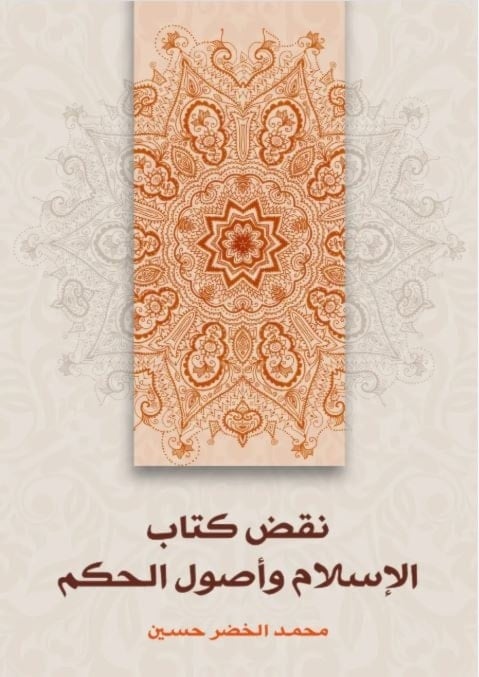

اعتبر المعارضون أنّ الشيخ عبد الرازق يدعو للعلمانية وفصل الدين عن السياسة، وتصدّى عدد منهم للرد عليه كالشيخ محمد الخضر حسين، في كتابه "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم"، والعالم التونسي الطاهر بن عاشور، في كتابه "نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم"، والشيخ محمد بخيت المطيعي، في كتابه "حقيقة الإسلام وأصول الحكم".

ولم يقتصر الأمر على الردود. إذ اعتبر الأزهر بأن في الكتاب "مخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الأمة"، ووجّهت له تهم عديدة منها أنه: جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة، لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا. واعتبار نظام الحكم في عهد النبي موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجباً للحيرة. واعتبار أنّ مهمة النبي كانت بلاغاً للشريعة مجرّدة عن الحكم والتنفيذ، وكذلك إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وأنه لا بدّ للأمة ممن يقوم بأمورها في الدين والدنيا، واعتبار أنّ حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعد النبي كانت لادينية[19].

وإثر محاكمته في 12 آب/أغسطس من العام 1925 تمّ عزل عبد الرازق من القضاء الشرعي، ولم يسترد منصبه إلا في العام 1945، ليتولى بعدها منصب وزارة الأوقاف نهاية العام 1948، كما انتخب عضواً في مجلس النواب، ثم دخل مجلس الشيوخ، كما عُيّن عضواً بمجمع اللغة العربية في القاهرة.

التقليد السني

-

علي عبد الرازق (1888 - 1966)

قدّر الباحث المصري الراحل، علي مبروك (1958- 2016)، أنّ ما أتى به عبد الرازق يندرج في التقليد السني من مسألة الحكم، المستقر على تجنُّب النظر إلى الخلافة، ومسألة الحكم على العموم، على أنها من "الأصول"، واعتبرها من قبيل "الفروع"، وما ترتب على ذلك من الحكم عليها بأنها "ليست من المهمات" و"ليست من أصول الديانات، ولا من الأمور اللابُدِّيَّات (الواجبات)، بحيث لا يسع المُكلَّف الإعراض عنها والجهل بها. وينوّه مبروك بأنّ تنزيل التقليد السنِّي للخلافة أو الإمامة على هذا النحو، إلى حدّ استحسان الإعراض عن الخوض فيها، قد تبلور في مواجهة التقليد الشيعي الذي جعل الإمامة "أصلاً من أصول الدين التي لا يتمّ الإيمان إلا بالاعتقاد بها". إذ يبدو، وفاقاً له، أن التقليد السنِّي اقترب في سعيه إلى تمييز نفسه عن التقليد الشيعي من عد الخلافة أو مسألة الحكم من ضرورات الاجتماع المدني، ولم يعتبرها أبداً من ضرورات الدين [20].

ويزعم أنّ تحوُّل الخلافة في التقليد السنِّي المتأخر إلى "دين وعقيدة" قد تحقّق بتأثير نوع معيّن من التلاقي مع الحداثة، وما يدافع عنه عبد الرازق من اعتبارها مجرّد "تاريخ وسياسة"، هو ما يتجاوب مع التراث السابق للتقليد السُّنِّي الذي استقر مع الماوردي، أحد كبار فقهاء المذهب الشافعي، صاحب "الأحكام السلطانية"، (972- 1058) في كتابه "أدب الدنيا والدين"، على اعتبار السياسة والسلطان، والخلافة بالتالي، هي إحدى أهم ضرورات الاجتماع البشري ولوازمه، بما يعنيه ذلك من أنها شأنٌ دنيويٌّ لا ديني.

ويتواصل "الإسلام وأصول الحكم" مع المسار العربي، أو حتى المصري، في الإصلاح الذي انشغل بتحرير الإسلام من الاستخدام كقناع تتمّ التغطية به على ضروب متعددة من الجمود العقلي والاجتماعي والسياسي، والحاصل الآن في العالم العربي هو سعي أصحاب العنف الجهادي إلى بناء دولة تكون أداتها في الانسحاب من عوالم المدنيَّة، والارتكاس إلى عصورٍ كان فيها الدين مجرد غطاءٍ تستتر وراءه غرائز العدوان والعنف، الأمر الذي يؤكد القيمة القصوى لاستدعاء هذا المسار الذي يبقى "الإسلام وأصول الحكم" واحداً من مناراته الكبرى [21].

المصادر والمراجع

[1] علي حسن أحمد محمد عبد الرازق، (ابو جرج، محافظة المنيا) ولد في العام 1888، وتوفي في العام 1966. مفكر وأديب مصري درس في الأزهر الشريف وفي الوقت نفسه في الجامعة المصرية. نال شهادة العالمية من الأزهر في العام 1912. سافر إلى بريطانيا ودرس في جامعة أوكسفورد السياسة والاقتصاد ورجع إلى بلده بعدما اندلعت الحرب العالمية الأولى فاشتغل في القضاء في المحاكم الشرعية، وكان عضواً فى مجلس النواب والشيوخ، وتمّ تعيينه وزيراً للأوقاف. وكان أيضاً عضواً في المجمع اللغوي ولديه مؤلفات مهمة في الأدب والفلسفة أبرزها "الإسلام وأصول الحكم".

[2] في كتابه الشهير "الأيديولوجيا العربية المعاصرة" (بيروت، المركز الثقافي العربي، 1995)، يضع العروي تصنيفاً ثلاثياً لفئات المثقفين: أولهم "الشيخ" (نموذج محمد عبده) ص 39، و"رجل السياسة" (نموذج أحمد لطفي السيد) ص 42، و"داعية التقنية" ( نموذج سلامة موسى) ص 46.

[3] نقلاً عن السيد ولد أباه، "الفقيه والسياسي والمثقف"، العربية، (نقلتها عن جريدة الإتحاد)،2017.

[4] يمكن مراجعة كتاب: حرّاس العقيدة، العلماء في العصر الحديث (القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، 2018)، مجموعة من الباحثين، نقله من الإنكليزية الى العربية د. محمود عبد الحليم.

[5] أنظر: د. محمد عمارة، الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، دراسة ووثائق (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000). ص 7.

[6] نُشر الكتاب عام 1922 – 1923، للمرة الأولى على حلقات متتابعة في مجلة المنار خلال شتاء 1922–1923، كردّ فعل على إلغاء السلطنة العثمانية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1922. حيث تمّ الإعلان عن الجمهورية في 29 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1923، وتمّ إلغاء الخلافة نهائياً في 3 آذار/مارس من العام 1924. وقد أعادت مؤسسة هنداوي في القاهرة طبع كتاب الخلافة في العام 2015.

[7] علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم (القاهرة، 1925، نسخة إلكترونية نشرتها مجلة "أفق الثقافية")، ص4.

[8] المصدر نفسه، ص 6.

[9] المصدر نفسه، ص 8.

[10] المصدر نفسه، ص 12.

[11] المصدر نفسه، ص 13.

[12] المصدر نفسه، ص 15.

[13] المصدر نفسه، ص 17.

[14] المصدر نفسه، ص 17.

[15] المصدر نفسه، ص 32.

[16] المصدر نفسه، ص 37.

[17] المصدر نفسه، ص 37

[18] المصدر نفسه، ص 47.

[19] أنظر: د. محمد عمارة، الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، دراسة ووثائق (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000). ص 21.

[20] د. علي مبروك، الأزهر وسؤال التجديد، (القاهرة، 2016، طبعة مؤسسة هنداوي، 2023). ص 98 وص 99.

[21] المصدر نفسه، ص 103.