وليد نويهض يستعرض التاريخ والفلسفات والثورات

يحاول الباحث نويهض أن يُعوّض في فلسفة التاريخ القصور الذي انتاب الفلسفة وقصور التاريخ معاً، فتشدّ الفلسفة حتى لا تحلّق بعيداً عن الواقع.

-

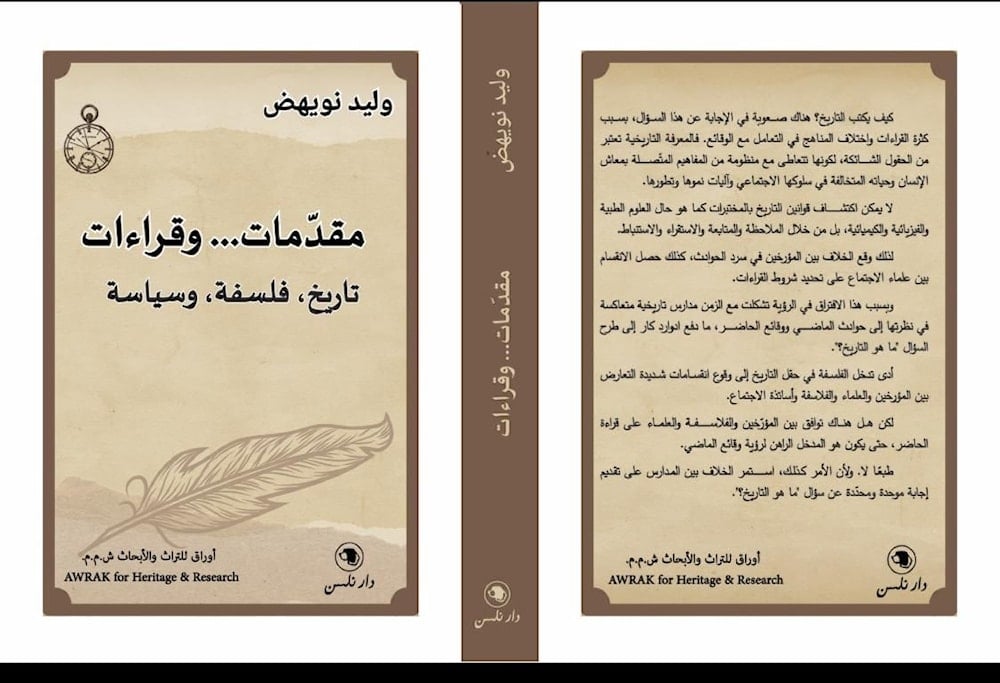

وليد نويهض

قد تبدو مهمة كتابة التاريخ بسيطة ومعقّدة في الوقت نفسه. وقد يقتصر الأمر على تدوين بعض المعلومات، إلا أنه لا توجد طريقة واحدة لكتابة التاريخ. يوجد العديد من الطرق المختلفة لكتابة التاريخ بسبب اختلاف المناهج في التعامل مع عناصر الواقع. وقد قدّم الباحث وليد نويهض في كتابه القيّم (مقدّمات.. وقراءات/تاريخ، فلسفة، وسياسة) عيّنات عن الماضي والحاضر لتأكيد صعوبة الاتفاق في رؤية نهائية لموضوع الحقيقة التاريخية على اعتبار الوقائع هي وقائع، ولكنّ النظرة إليها وأسلوب التعامل تختلف من زاوية وأخرى، ما سبّب نشوء اختلافات في القراءة تتحكّم بالمهزوم والمنتصر.

يحاول الباحث نويهض أن يُعوّض في فلسفة التاريخ القصور الذي انتاب الفلسفة وقصور التاريخ معاً، فتشدّ الفلسفة حتى لا تحلّق بعيداً عن الواقع. كما تلجم الفلسفةُ التاريخَ عن الانغماس في قضايا الماضي؛ حتى لا يبقَى مجرّد وقائع تُرْوَى، أو أحداث تُدَوَّنُ كما رأى المؤرخ البريطاني، إدوارد كار، حين حاول أن يلخّص عمق العلاقة المتبادلة بين حاضر المؤرّخ وحقائق الماضي.

يؤكّد هذا التلخيص لـكار النتيجة المفتوحة على احتمالات صعوبة التوصّل إلى تعريف نهائي لسؤال هذا المؤرّخ "ما هو التاريخ؟". والجواب هنا يجد صعوبة بسب نقاش المؤرّخين وفلاسفة التاريخ حول الأدوات الابستيمولوجية والمنهجية في فحص الماضي والتاريخ، لأنّ هناك من رأى وجود معضلة معرفية مستعصية على الحلّ بسبب تدخّل المؤرخ في سرد الوقائع مستخدماً أدوات الحاضر في وصف الماضي.

لكنّ الفيلسوف الإيطالي، بنيديتو كوتشه، يرى أنه لا يمكن العودة بالحاضر إلى الماضي إلا في سياق سردي أو تأويلي يسقط المؤرّخ أفكاره على عالم افتراضي ومجهول المعالم. لذلك شكّك الفيلسوف جاك دريدا بموضوعية المعرفة لأنّ الفكر نابع من "بيئة ثقافية متغيّرة عبر التاريخ".

في الفصل الأول من عمل نويهض يقرأ مقدّمات من ماضي الفلسفات الإغريقية والعربية/ الإسلامية وصولاً إلى نظرية العقد الاجتماعي التي نشأت في أوروبا في القرن الــ 17، ورسمت القنوات الدستورية التي تضمن استمرار الدولة وتوازناتها.

وظائف العقد الاجتماعي ليست غريبة عن الإسلام كما يرى نويهض. الإسلام الذي أسهم في تنوير الكثير من القضايا الإنسانية في فترة كان العالم لا يزال في طور استكشاف هويته. ويطرح الباحث سؤالاً مشروعاً هنا وهو كيف نقرأ صيغة التعاقد في الإسلام؟ وجوابه هنا هو أنّ العقد في الإسلام أقرب إلى القانوني منه إلى الاجتماعي. فالقانوني المنصوص عليه قرآنياً يضبط صيغة العقد الاجتماعي ضمن شروط تستهدف تحقيق المصالح. وتعتمد الشروط مبدأ الرضا والاختيار بين الطرفين أو ما يسمّيه الفقهاء: الإيجاب والقبول.

وهكذا نرى أنّ أسئلة الفلسفة تتردّد أكثر من مرة، وما زال يتردّد إلى اليوم، إلى الآن، إلى الحاضر، إنه سؤال يلمّح إلى فضول هو من خاصية العقل، سؤال سائله إنسان، وكأنه يسأل عن معنى إنسانيته ودواعي وجوده، سؤال بديهي لكنه قوي وعميق له أبعاد أنطولوجية وأكسيولوجية وإبستيمولوجية أكثر منها فضولية بالمعنى الشائع؟

ويتطرّق نويهض إلى "مداخل سيناء شرقاً وغرباً"، وحيث انتهت حروب الفرنجة في المشرق العربي إلى الفشل في الثلث الأخير من القرن الــ 13. وطرحت تلك الأزمة أسئلة كثيرة: لماذا تعثّرت الحملات؟ وما هي الأخطاء التي ارتكبت؟ كيف السبيل إلى تصحيحها؟

وكان السؤال الكبير: كيف يمكن تجنّب الأخطاء في حال قرّر قادة أوروبا إعادة التجربة وتكرار الحملات؟

هذه التساؤلات دفعت الكنيسة البابوية في القرن الــ 14 إلى تكليف المؤرّخ، مارينو سانتو، تأليف كتاب عن تلك الحروب والإجابة عن سؤالين: الأول: لماذا فشلت؟ والثاني: ما هي الاقتراحات الواجب اتباعها للوصول إلى النجاح؟

يكشف سانتو أنّ من أسباب الفشل التركيز على احتلال ساحل بلاد الشام للوصول براً وبحراً إلى القدس وإهمال موقع مصر وأهميتها الاستراتيجية ووزنها الديموغرافي. وهذا ما انتبه إليه صلاح الدين الأيوبي حين قرّر تأمين الجانب المصري وتوحيده مع بلاد الشام قبل أن يقرّر المواجهة مع الفرنجة. فسيناء هي "المدخل الشرقي لمصر". وسيناء أيضاً هي "المدخل الغربي لفلسطين". سابقاً كانت الغزوات (موجات متبادلة) تأتي من بلاد الشام فتعبر سيناء إلى مصر. في العصر الحديث انعكس خط المسار الجغرافي وباتت الحملات تأتي إلى مصر ومنها تعبر سيناء للدخول إلى القدس وبلاد الشام.

في الفصل الثاني يقدّم الباحث نويهض قراءات في الحاضر: "مسارات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي ـ العام 2012 نموذجاً".

يرى أنه ورغم التشويش المبعثر الذي واكب التحوّل نحو "الديمقراطية العربية" خطواته التاريخية، فإنّ النكوص نحو الديكتاتورية والطغيان لم يعد وارداً، وذلك استناداً إلى شهور من المتغيّرات المجبولة بالعرق وحمّامات الدم.

إنّ العيّنات التي تؤشّر إلى مخاض التحوّل الديمقراطي مرّت بمراحل 4:

الأولى: مرحلة اليقظة، وهي تتمثّل في خروج الجموع إلى الساحات والميادين.

الثانية: مرحلة السقوط وهي تتمظهر في خروج الديكتاتور من القصر.

الثالثة: انتشار الفوضى، وتشرذم الوحدة، وتنافس أقطاب الأحزاب على تأكيد الوجود.

الرابعة: مرحلة إثبات الهوية، وهي ستأخذ مداها السياسي حين أفرزت صناديق الديمقراطية الألوان.

بعد أكثر من سنتين على اندلاع "الثورات العربية" أخذت القراءات تتشعّب نتيجة المتغيّرات التي طرأت على المشهد السياسي. وأكثر الانتفاضات إثارة للأسئلة كانت سوريا بسبب موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي. وقد أثارت 3 مقاربات تضمّنت: أولاً، أسئلة التنمية والثورة. وثانياً، في أسئلة التسلّطية والمعارضة والحراكات السياسية. وثالثاً، في أسئلة الأبعاد الجيو - سياسية لتحوّلات الثورة.