"ماء العين": الشباب العربي و"داعش" والتنميط الأوروبي

على المستوى البصري، يمكن القول إنّ الفيلم انفرد بمادة بصرية قوية، تأخذ دوراً محورياً في عملية الحكي، لأنها تُعبّر عما بداخل الشخصيات. غير أنّ هذه الميزة تتلاشى أمام مدلولات الصورة المنمّطة.

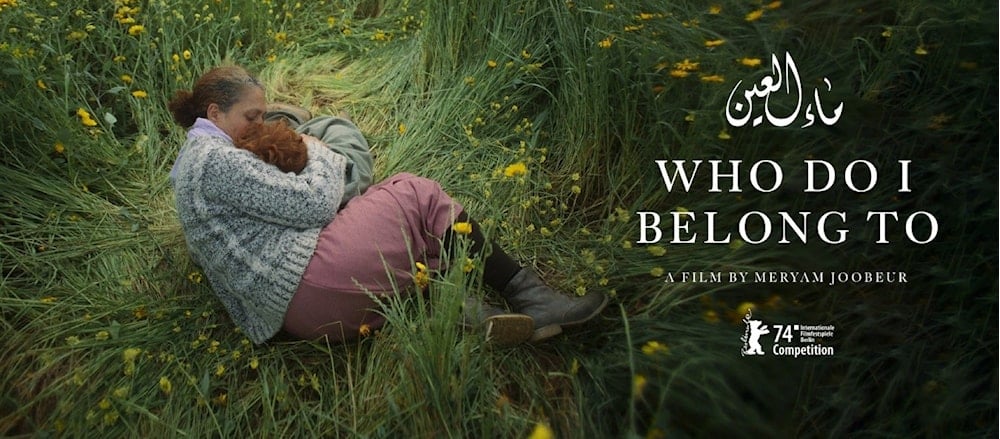

في العام 2018 أخرجت التونسية الكندية، مريم جعبر، فيلمها القصير "إخوان" الذي عُرض في أكثر من150 مهرجاناً دولياً وحصد نحو 75 جائزة، وهو عن أخوين يهربان من شمال تونس الريفي إلى تنظيم "داعش".

قدّمت جعبر في الفيلم حكاية مُكثّفة تُعطي انطباعات عابرة، ثم طوّرت هذا المشروع إلى الفيلم الروائي الطويل "ماء العين" (Who Do I Belong To) بطاقم العمل والممثّلين نفسه، وعُرض الفيلم في دورتي "كان" و"برلين" السابقتين.

يبدأ فيلم "ماء العين" بلقطة ثابتة لشجرة في منطقة ريفية. مشهد طويل يوحي بوجود خطر تحوم حوله الموسيقى التصويرية التي تشكّلت من خوف يتملّك الشخصيات الهشّة أمام مصائرها المتطرّفة، وخروج الأحداث عن سياق السيطرة.

بهذه البداية يتجاوز الفيلم ضرورات التقديم الفيلمي للعالم أو للشخصيات، وسريعاً نعرف أنّ الأخوين مهدي وأمين هربا عبر الحدود التونسية للانتماء إلى تنظيم "داعش".

ينطلق الفيلم من حكاية سياسية بالأساس، تعود إلى السنوات الماضية التي ظهر فيها التنظيم الإرهابي على الساحة، وحاول استقطاب ما يستطيع من الشباب المُتأزّمين في مجتمعاتهم العربية.

لكن مريم جعبر تنتقل من صلب الموضوع السياسي إلى مساحة القراءة البشرية، فتقدّم حكاية تركّز على آثار هروب الولدين على بقية العائلة وعلى نسيج المُجتمع الريفي الصغير.

عندما يتطرّق الفيلم إلى فكرة "الإرهاب"، فإنّ لغته البصرية تنزع عنه سياقات ظرفه السياسي، وتُقدّم الفكرة مجرّدة، مثيرة للتهديد وعابرة للزمن. تقع مثل هذه الإفلام، سريعاً، في فخّ التنميط السياسي والاجتماعي والثقافي، وتحديداً حين تتعلّق المعالجة الفيلمية بحدث واقعي يأخذ أشكالاً مُسبقة.

هكذا تدخل حكاية الفيلم إلى حدث الانضمام لتنظيم "داعش" من الباب السهل، فتُؤطره في جماليات بصرية تشوّش على الحكاية التي نجدها مجرّدة من غير أيّ مُبرّر.

من جهةٍ أخرى، يبدو الإنغلاق المستدام للشخصيات على نفسها، والتعبير عنها بصورة ذهنية، والانغماس في معالجات فردية، يحوّل موضوع الفيلم إلى مجموعة من التأثيرات الحادة، تجعلنا ننظر إلى حكاية عائلة انضمّ ولديها إلى "داعش"، باعتبارها حكاية همّ فردي لا قضية ثقافية وسياسية واجتماعية تتجاوز العائلة إلى المجتمع.

على المستوى البصري، يمكن القول إنّ الفيلم انفرد بمادة بصرية قوية، تأخذ دوراً محورياً في عملية الحكي، لأنها تُعبّر عما بداخل الشخصيات. غير أنّ هذه الميزة تتلاشى أمام مدلولات الصورة المنمّطة.

إذ نرى مع عودة الابن مهدي رفقة زوجته المُنقّبة حيث يختبئان في البيت بعيداً من أعين الشرطة، نرى الفيلم انغمس في تنويعة كادرات تقوم على استجلاب شيء من الغموض، من دون إعطاء هذه الشخصيات القدرة على التعبير، أو أن يكون لها جذر من الواقع.

يحاول الفيلم قول كلّ شيء، من دون التطرّق فعلياً إلى أيّ شيء، ويستمر مسار الفيلم في التخبّط، لتغيب معه فعّالية المشاهد التي قد تدعو بعض المشاهدين إلى التفكير العميق، لأنّ حركة الشخصيات وتطوّر هاجس القلق والانهيار، لم تقابلها حركة خارجية موازية وقادرة على إيجاد ما يربط بين الداخل والخارج. وهذا يعود إلى محدودية الرمز الذي انحصرت فيه كل شخصية. إذ استخدمت المخرجة مجموعة من الأنماط المُحبّذة أوروبياً في الأفلام، وأقحمت لكل شخصية دلالة مباشرة من الخوف والتداعي.

يتحرّك الفيلم حول التعبير النفسي والإنساني لنتائج "الإرهاب"، مُحاولاً أن يتتبّع حالة التجنيد الواسعة في تونس منذ سنوات لصالح "داعش"، لكنه يضع تخيّلاً جمالياً مسبقاً لما يتناوله، ويؤطّره في أدوات توهم بالجودة، لكنها تستورد قالباً جاهزاً وآمناً.

لذلك اضطرب مسار الفيلم عند تحوّله إلى سلسلة من الجرائم ترتكبها زوجة مهدي الغامضة، مع أنّ هذه الشخصيات لم تكتسب أيّ زخم إضافي لتكون حاضرة في نسيج الفيلم، غير تنويعة متكرّرة من الصور لها خلف النقاب.

ينتهي الفيلم نهايةً رمزية تتداخل فيها الأزمنة، كأنها بُعد واحد تتداخل فيه اللحظة الراهنة مع ماضي الشخصيات، الذي يظهر متأخراً في الفيلم، ولم يقدّم فهماً أكثر لطبيعة الصراع، أو يضع مشاهد الهواجس والانغماس الذاتي لدى الشخصيات حاضرة ضمن سياق.

لذلك جاء هذا التداخل ليعوّض فقر التعبير في مادة الفيلم، لكنه ظهر غير منتمٍ إلى هذا العالم، وليس جزءاً متسقاً مع طبيعة أحداثه.