بهاء الغرايبة يغنّي للطيور المهاجرة

ينطلق الكاتب من حيلة جديدة قديمة، تتلخّص في عثور الراوي على رسائل سرية مدفونة في مكان ما، يساعده محتواها في تتبّع الحكاية واستكمال الأجزاء الناقصة منها والإمساك بما خفي عنه.

-

بهاء الغرايبة يغنّي للطيور المهاجرة

في روايته "أغنيات الطيور المهاجرة" الصادرة عن دار فضاءات في عمّان، ينتصر الروائي الأردني بهاء الغرايبة للحبّ الذي يحاول كسر القيود واجتياز الأسوار، من خلال حكاية جريس وفاطمة.

الحكاية التي تحمل تيمة روائية مستعادة كما يبدو سريعاً من اسمَي بطليها، يدور قسمها الأول في بيئة ريفية وفي زمن سابق، وهو ما يبرّر المسار المتصاعد بسرعة نحو التأزّم الذي تسلكه الأحداث، والمآلات التي ينتهي إليها الحبيبان تحت وطأة أعراف سائدة تنتزع لنفسها شرعيّة من خلال اتكائها على الدين من دون أن تلتزم بأحكامه، حيث لا يغيّر شيئاً في موقف عائلة فاطمة إشهار جريس إسلامه وتحوّله إلى "محمد".

تستغرب في البداية إصرار الكاتب على تجهيل الأماكن في رواية تتمحور أحداثها حول قدرة الحبّ على تجاوز الصعوبات والعوائق، فمع إقرارك أنّ مثل هذه الأحداث ممكنة الوقوع في أيّ بلد من بلاد العرب، تفكّر في أنها ليست من النوع الذي يعرّض كاتبه للمساءلة.

هكذا، تقرأ عن عدم ممانعة العم نعيم مبيت ابنه جريس في المدينة (ص 12) فتفهم أنها عمّان، التي سيتكرّر ذكرها لاحقاً بوصفها "المدينة" أو "العاصمة"، وتقارن بين الريف الذي ينتمي إليه أبطال الرواية الذين يدينون بأديان مختلفة وخصوصاً عائلتي الحاج مصطفى والعم نعيم، وريف عجلون الذي يتحدّر منه الكاتب، وحتى عبد الزهرة "الشيعي" صديق جريس "الذي أتى من بلد بعيد"، ستكتشف سريعاً جنسيته من اسمه ومذهبه ومن حديث الشخصيات عن "حربهم التي ستنتهي قريباً" (الحرب العراقية الإيرانية) وعن حاكمهم الطاغية "الذي اعتاد تلقّي المديح والثناء على شجاعته" وعن "صورته وهو يحمل البندقية بيد واحدة"، وعن "الحزن الذي هو الجدّ الأكبر لبني قومه"، قبل أن تُسقِطَ ذلك كلّه على ما تعرفه عن تدفّق الطلاب العراقيين إلى الجامعات الأردنية في فترة حكم صدام حسين.

ولكنك تفهم لاحقاً في غير موضع من الرواية الجريئة، حاجة الكاتب إلى تجهيل المكان ومحاولة إضفاء طابع عربي على روايته، لتمرير ما يجيش في صدر كلّ كاتب عربي من رغبة في انتقاد للسلطات وأدائها الذي لا يختلف كثيراً بين قُطْر وآخر، من دون التورّط في نقد سياسي مباشر وواضح.

ويمكن القول إن الكاتب كان موفقاً في اختيار العنوان، حيث تتعدّد في الرواية "الطيور المهاجرة" التي تبحث عن الأمل في أوطانٍ أخرى، من جريس وفاطمة اللذين انتقلا مرغمَين إلى العاصمة من دون أن يفارقهما الحنين إلى القرية ودفء العائلة، إلى عبد الزهرة الذي يعيش تغريبتَين، الأولى طوعية لطلب العلم في بلد عربي شقيق على نفقة الحزب تكريماً لوالده، والثانية اضطرارية إلى الغرب بعد تحول بعثته الدراسية إلى منفى، وتحول والده ـــــ بجرّة قلم رفيقٍ حاسد ـــــ من محظيّ إلى متهم بالخيانة.

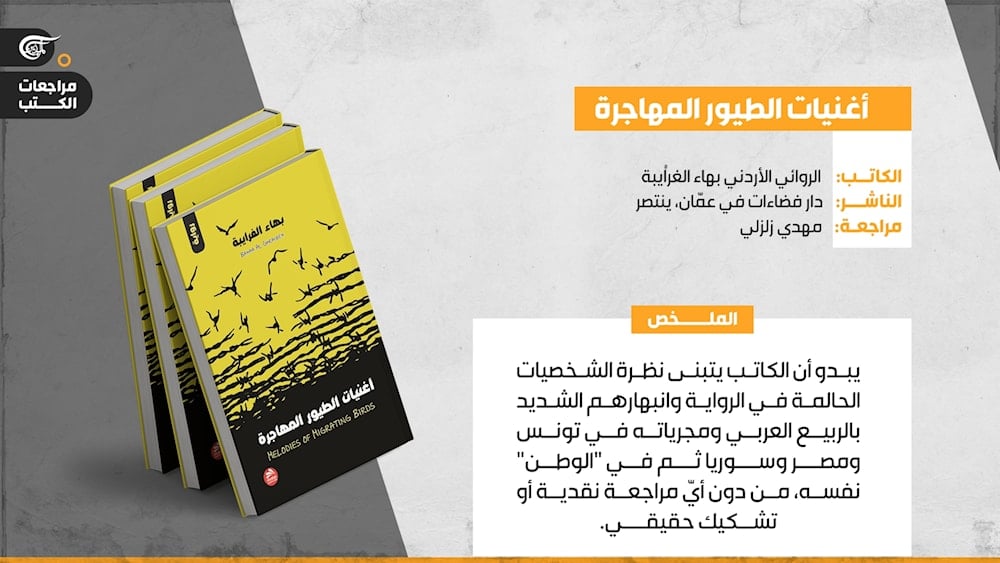

أما الغلاف الذي تكفّلت الدار بتصميمه فقد جاء متناسباً مع العنوان، وإن كان متكئاً على فكرة مستهلكة هي تحويل الأسلاك المعدنية الشائكة إلى طيور محلّقة، برمزيّتها التي تشير إلى التحرّر وكسر القيود.

وتتجلّى لغة الكاتب المتينة والجميلة في السرد، كواحد من أبرز عناصر قوة الرواية وجماليتها، ولكنها تتسرّب أحياناً إلى الحوارات فتفسدها، لعدم اتساقها مع بناء الشخصيات من حيث خلفيّاتها الاجتماعية والتعليمية والثقافية، كما هو الحال مع فاطمة التي يخبرنا الكاتب أنها لم تنل حظاً من التعليم، شأن الفتيات الريفيات في الزمن الذي تدور فيه أحداث الرواية، ولكنه يقول على لسانها، مخاطبةً نفسها: "أدرك جيداً أنّ المعنى بحاجة إلى تضحيات، إنني رسالة حبّ في زمن جاف، ولا بدّ من دفع ثمن هذه الرسالة، يجب أن أعبر المطهر حتى أبلغ الغاية" (ص 94).

ولا ينفع في تبرير ذلك "المونولوج الغريب" بحسب الكاتب، استدراكه في الصفحة نفسها على لسان فاطمة: "يا إلهي، أشعر وكأنّ أحدهم يحتلّني ويتحدّث بلساني، ويجبرني على قول أشياء غريبة".

موتُ الحكاية وانبعاثها في زمن آخر

وإذ تطالعك في الصفحة 117 النهاية المأساوية لحكاية الحب التي جمعت جريس وفاطمة، تتساءل عمّا يمكن أن تحمله الصفحات المتبقّية من الرواية المؤلفة من 290 صفحة، فيفاجئك الكاتب ببعثها من جديد في إطار سياسي ـــــ اجتماعي وفي زمن معاصر لتواكب وتتقاطع مع ثورات "الربيع العربي"، من خلال الجيل الثاني من الشخصيات المتمثّل في "نعيم" و"هلالة"، ولدَي جريس التوأمين اللذين سمّاهما على اسمَي أبيه وأمه، ناكثاً بعهده لفاطمة أن يسمّي ولدهما على اسم أبيها "مصطفى".

وينطلق الكاتب من حيلة جديدة قديمة، تتلخّص في عثور الراوي على رسائل سرية مدفونة في مكان ما، يساعده محتواها في تتبّع الحكاية واستكمال الأجزاء الناقصة منها والإمساك بما خفي عنه من تفاصيلها، ليسرد علينا حكاية نعيم وهلالة من خلال فصول قصيرة متلاحقة تحمل بالتناوب عناوين متكرّرة: "من رسائل هلالة إلى الرجل الخفي" الذي تخاطبه بـ "صاحب الظلّ الطويل أو القصير لا فرق" في استعارةٍ لعنوان رواية جين ويبستر الشهيرة ولأسلوبها أيضاً، و"من سيرة حياة نعيم/ مطيع" (كما رواها الشهود/ المجنون)، و"من سيرة حياة هلالة".

إلّا أنّ ثمّة هوة سردية لا تخفى على القارئ بين قسمَي الرواية غير المعلَنَين رغم محاولة الكاتب الربط بينهما في سياق موضوعي، حيث بدت حكايتا كلّ من نعيم وهلالة رواية ثانية مستقلة تماماً لا تربطها بالحكاية الأصلية إلا خيوط واهية.

الحب والحرية.. والكتابة

وإلى جانب القضايا الأساسية للرواية التي يمكن اختصارها في الانتصار للحبّ وللحرية رغم كلّ شيء، وإدانة "جرائم الشرف"، لا تفوت الكاتب معالجة قضايا أخرى مثل ظاهرة استسهال الكتابة وتفشّي الرداءة الأدبية. فـ "الأدب ظُلِمَ كثيراً في الآونة الأخيرة، الجميع صاروا كتّاباً وشعراء وصحافيين.. بات بوسع أيّ شخص أن يصمّم مدوّنته الخاصة، ويملأها بالكلمات المسكينة.. هذه المدوّنات والصفحات تلقى رواجاً كبيراً على الرغم من تفاهة محتواها"، كما تقول هلالة في إحدى رسائلها إلى الرجل الخفي.

احتفاء متأخّر بربيعٍ لم يستحقّ اسمه

ورغم أنّ الرواية صدرت أواخر العام 2024، أي بعد مرور زمن كافٍ لتكشف الكثير من خفايا وتفاصيل وخلفيّات ما سمّي بـ "الربيع العربي"، يبدو الكاتب أقرب إلى تبنّي نظرة شخصياتهم الحالمة وانبهارهم الشديد بالربيع ومجرياته في تونس ومصر وسوريا ثم في "الوطن" نفسه، من دون أيّ مراجعة نقدية أو تشكيك حقيقي.

بل إنّ مسار الأحداث حمل ما يشبه التبرئة للربيع حتى من فشله بعد تأكّد حصوله، بالإشارة إلى عدم أهلية المجتمع لتلقّف "الحلم الجميل" تارةً، أو بالحديث عن محاولات "السحرة" لاحتواء الاحتجاجات والالتفاف عليها حفظاً لمصالحهم الخاصّة، أو بحصر المشكلات في ثورة "الوطن"، وكأنّ ثورات البلاد المجاورة كانت نقيّة ومثاليّة وأصابت أهدافها، مع تغييب للدور الغربي في رسم المشهد وصناعته وفقاً لأجنداته الخاصّة.