حوارات في الثقافة الأفريقية.. آلان مابانكو والآداب السوداء: من الظلام إلى النور

في هذه السلسلة من حوارات في الثقافة الأفريقية، نتوقّف عند ما يشغل اليوم الكتّاب والمثقّفين الأفارقة. تعالوا نتعرّف إلى الكونغولي آلان مابانكو، وكيف خرج "الأدب الأسود" من "الظلام إلى النور".

-

آلان مابانكو

تسعى هذه السلسلة من حوارات في الثقافة الأفريقية، والتي ستنشر تباعاً على "الميادين الثقافية"، إلى تقديم صورة – تتمنّى أن تكون واضحة وعامّة – عمّا يشغل اليوم الكتّاب والمثقّفين الأفارقة، سواء كانوا يسكنون في بلادهم، أو في المهاجر البعيدة، التي وجدوا أنفسهم مجبرين على اختيارها.

ذلك أنّ بعض البلدان الأفريقية تشهد اليوم، عملية كبيرة في إعادة صوغ هويتها ومفاهيمها، التي تريد أن تنزع عنها أي ارتباط لها، مع ما بقي من تركة ثقيلة للاستعمار الماضي، الذي لا يزال يحضر – بشكل أو بآخر – عبر "الحكومات الوطنية" التي جاءت بعد فترة الاستقلالات.

**

آلان مابانكو... "الآداب السوداء: من الظلام إلى النور"

يُعتبر الكاتب الكونغولي، آلان مابانكو، اليوم، واحداً من أبرز كتّاب القارة السمراء، وقد وُلد في بوانت نوار عام 1966، حيث قضى طفولته، والتي تُعتبر العاصمة الاقتصادية لجمهورية الكونغو، وهي مدينة ساحلية بدأ فيها تعليمه الابتدائي والثانوي وحصل على بكالوريوس في الأدب والفلسفة.

ونزولاً عند رغبة والدته – وبخاصة أنه كان طفلاً وحيداً لم تنجب غيره – التي أرادت أن يصبح قاضياً أو محامياً، بدأ بدراسة القانون في برازافيل، ثم في فرنسا، في جامعة باريس دوفين (باريس التاسعة) حيث حصل على دبلوم الدراسات المعمّقة في قانون الأعمال.

في العام 2001، حاز مابانكو على منحة إقامة أدبية في الولايات المتحدة، قبل أن تعرض عليه جامعة ميتشيغن منصب أستاذ الأدب الفرنكوفوني عام 2002، وقد بقي فيها لمدة 4 سنوات قبل أن يقبل عرضاً من جامعة كاليفورنيا المرموقة في لوس أنجلوس (UCLA)، حيث يُدرّس حالياً في قسم الدراسات الفرنكوفونية والأدب المقارن.

كتب مابانكو العديد من الروايات نذكر منها: "مذكّرات خنزير" (2006) التي حازت جائزة رونودو عام 2006. وفي العام 2009، صدرت روايته "البازار الأسود" التي صنّفت ضمن أكثر 20 كتاباً مبيعاً في فرنسا، تلتها روايتا "غداً سأكون في العشرين" (2010) و"بكاء الرجل الأسود" (2012)، وهو العام الذي منحته فيه "الأكاديمية الفرنسية" جائزة "هنري غال" عن مجمل أعماله. وفي العام 2013، نال مابانكو "جائزة الأمير بيير الأدبية"، التي تمنحها إمارة موناكو، عن مجمل أعماله أيضاً.

الحوار الذي ننشره هنا، مقتطف من عدة حوارات أجريت مع مابانكو، وقد نُشرت في "صحيفة لوموند" و"لوغران كونتينان" و"مو بلوريال".

**

في محاضرتك الافتتاحية في "الكوليج دو فرانس"، تشرح أنك ما كنت لتقبل هذه الدعوة، في ما لو كانت مبنية على أصولك الأفريقية. ما الذي قصدته بذلك؟

قبلتُ كرسي الإبداع الفني في الكوليج دو فرانس بكوني كاتباً. لقد سئمت سماع: "إنه أول شخص أسود يفعل هذا أو ذاك، أو يدخل مؤسسة مرموقة كذا وكذا". بسبب الماضي الاستعماري، والعبودية، والقيود التي فرضها الغرب على السود، يُوحى دائماً بأنّ للكتّاب الأفارقة السود رسالة. ونتيجةً لذلك، يُطلب منهم باستمرار أن يشهدوا على تاريخهم المؤلم أو أن ينخرطوا في العمل النضالي. وهذا ليس مطلوباً أبداً من الكتّاب البيض.

تحمل دروسك عنوان "الآداب السوداء: من الظلام إلى النور". متى تعتقد أنّ فرنسا بدأت تهتم بالثقافة السوداء؟

برز اهتمام كبير بالثقافات السوداء في فرنسا، في الأوساط الفنيّة، خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. لنأخذ على سبيل المثال رسّامين مثل بيكاسو وبراك، اللذين اكتشفا "الفن الزنجي" من خلال الإثنوغرافيا. كانت لديهما تماثيل وأقنعة أفريقية في مرسميهما، واستلهما منها.

ولنتذكّر أيضاً الموسيقيين الأميركيين السود الذين قدموا إلى باريس، حاملين معهم موسيقى الجاز. قدّموا أغاني "لا ريفو نيغر" (المجلة الزنجية) الناجحة، وهو عرض أُقيم العام 1925 في مسرح الشانزليزيه، وشاركت فيه جوزفين بيكر. هناك أيضاً ارتياد الكُتّاب والرسّامين السرياليين صالة "لو بال نيغر" (الحفل الزنجي)، بالقرب من مونبارناس، حيث استمعوا إلى سيدني بيشيت ورقصوا رقصة تشارلستون مع الأفارقة وسكان جزر الهند الغربية.

في العام 1921، نشر بليز سيندرارس مختارات زنجية، جمع فيها حكايات أفريقية من التراث الشفهي، ولنضف إلى ذلك شعبية "القوة السوداء"، فرقة المقاتلين الأفارقة من المستعمرات، الذين برزوا خلال حرب 1914 – 1918.

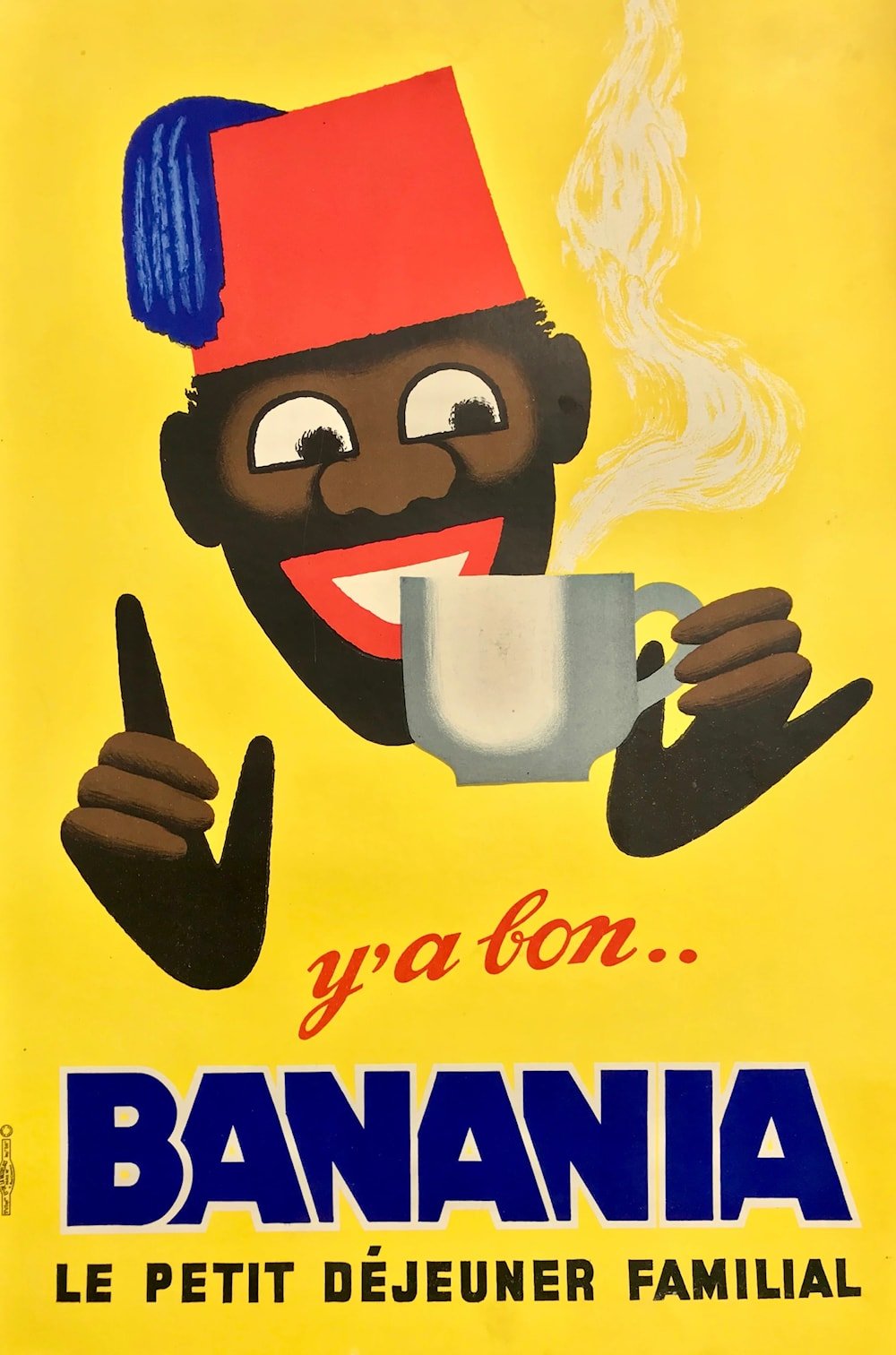

كلّ هذا هيّأ الفرنسيين - الأكثر انفتاحاً بالطبع - لتكوين نظرة مختلفة عن الآخر، للأسود: لم يعد يُنظر إليه كوحشي أو غريب، بل كحامل تاريخ وفنون وثقافة. ساهم هذا في تخفيف حدّة التحيّزات العنصرية للقرن الــ 19، والتي كانت لا تزال حاضرة بقوة في العام 1917، تاريخ ظهور الشعار الإعلاني المدمّر "يا بون بانانيا" [أنظر إلى الملصق]. وهكذا، في الوقت نفسه، نُشرت رواية "باتوالا، رواية زنجية حقيقية"، للكاتب رينيه ماران، وهو من جزر الهند الغربية، وقد حازت جائزة غونكور العام 1921.

كانت تلك أيضاً السنوات التي أكدّ فيها السود الناطقون بالفرنسية "زنوجتهم". كيف تجلّى هذا الأمر؟

الفخر الأسود، الذي تجلّى في تأكيد "الزنوجة"، عبّر عن نفسه بشكل متزايد في ثلاثينيات القرن العشرين. إنها حركة أدبية وفكرية مناهضة للاستعمار، أطلقها السنغالي ليوبولد سيدار سنغور، والغوياني ليون - غونتران داماس، والمارتيني إيمي سيزير. عرّف الأخير "الزنوجة" بأنها "رفض صورة معيّنة للإنسان الأسود المسالم، العاجز عن بناء حضارة".

لقد اكتسبت هذه الحركة زخماً لاحقاً، وتُوّجت بولادة دار نشر "الحضور الأفريقي" العام 1949، التي أسسها المفكّر السنغالي، عليون ديوب، ولا تزال تعمل حتى اليوم، على بُعد خطوات من الكوليج دو فرانس! وبمبادرتهم انعقد أول مؤتمر للكتّاب والفنانين السود في جامعة السوربون العام 1956، حيث وجدنا الأميركيين السود جيمس بالدوين، وريتشارد رايت، إلى جانب سنغور وسيزير، ولكن أيضاً الناطقين بالفرنسية مثل المالي، أمادو هامباتي با، والكاميروني، مونغو بيتي، والهايتي، جاك ستيفن أليكسيس... ثم أيّد المثقفون الفرنسيون، وفي مقدّمتهم أندريه جيد، وميشيل ليريس، وثيودور مونو، وجان بول سارتر، وألبير كامو، فكرة "الحضور الأفريقي".

في هذا الصدد، ألم تكن فكرة الزنوجة تشير إلى أكثر من مجرد لون البشرة؟

لم تكن مسألة بشرة فحسب، بل مدرسة فكرية كاملة تتحدى العلاقة بين المستعمَر والمستعمِر، اتسمت بهيمنة الحضارة البيضاء. وبدورهم، كان الأفارقة يعبّرون عن آرائهم. بهذا المعنى، أكد مؤتمر عام 1956 لحظة تاريخية في استعادة أفريقيا كمصدر للإبداع. لقد عزّز صوتاً لم يُسمع من قبل، واضعاً أسس الأدب الأفريقي ما بعد الاستعماري.

ما الذي سيغيّره الاستقلال بالنسبة لهؤلاء الكُتّاب؟

لقد برز أدب جديد. وقد ألقى نظرةً تحليليةً ونقديةً عميقةً على الوضع "ما بعد -الاستعماري"، الذي كان من المفترض أن يُحقّق التنوير واستقلاليةً نسبيةً للأفارقة. لقد رحل البيض، لكنّ السود الذين حلّوا مكانهم على رأس الدولة لم يكونوا أفضل منهم. ترسم العديد من هذه الكتب صورة مريرة لهذا الخيبة، مثل "شموس الاستقلال" (1968) للكاتب الإيفواري، أحمدو كوروما، و"واجب العنف" (1968)، الحائز جائزة رينودو في العام نفسه، للكاتب المالي، يامبو أوولوغيم، و"حياة ونصف" (1979) و"البكاء والضحك" (1982) للكاتبين الكونغوليين، سوني لابو تانسي، وهنري لوبيز، و"ضفادع الأدغال" (1979) و"دائرة المدارات" (1972) للكاتبين الغينيين، تيرنو مونينمبو، وأليووم فانتوري. ومن دون أن يأسف الكاتبان على الحقبة الاستعمارية، يُظهران أنّ الاستقلال في الواقع لم يرقَ إلى مستوى التوقّعات، بل أدّى إلى ظهور أنظمة ديكتاتورية في جميع أنحاء أفريقيا. نحن ندخل في فترة التشاؤم الأفريقي.

تدريجياً، هاجر العديد من الكُتّاب الناطقين بالفرنسية...

في تسعينيات القرن الماضي، سلّم الأدب الذي صوّر الأنظمة الديكتاتورية زمام الأمور إلى الكُتّاب المهاجرين، المسافرين، الذين تنقّلوا بين أفريقيا وأوروبا. وقد ألقوا ضوءاً جديداً على المجتمع الفرنسي. يُشرّح هذا الأدب الهجرة، وحالة المهاجرين، ومعاناتهم، ولقاءاتهم؛ بل إنه يطمح إلى التحرّر من وطأة الماضي الاستعماري وقضايا "الأبيض والأسود" التي غالباً ما تُتوقّع عندما يمسك الأفريقي بالقلم.

كيف يتطوّر الأدب الأفريقي الناطق بالفرنسية اليوم؟

منذ مطلع الألفية الجديدة، يحاول الكُتّاب خوض مغامرات أدبية شخصية، وأحياناً حميمية للغاية. أفكّر في الكاتب الفرنسي الكاميروني، غاستون بول إيفا، بكتب مثل "كلّ شيء أزرق" (1996) و"أمي" (1998)، أو "ممر الأغنام" (2009) للفرنسي الجيبوتي، عبد الرحمن وابيري، الذي يتناول جيبوتي والمنفى. يستخدم الكاتب الأفريقي الآن ضمير المتكلم المفرد، ويكتب "أنا". كان الأدب في السابق يدور حول "نحن"، الشعب. لكن "نحن" هي طرح لـ"أنا". الآن، يرى الكاتب الأفريقي الإمكانيات المتاحة لمعالجة جميع المواضيع، حتى لو كان ذلك يعني زعزعة غرائز القطيع.

تتجلّى هذه الحرية الجديدة في تنوّع المواضيع والمواقع، ورفض جعل أفريقيا المساحة الجغرافية الإلزامية للقصة. من جانبي، أتحدّث عن أفريقيا من فرنسا أو الولايات المتحدة. يوجد اليوم أدب يُسمّى "أفروبوليتان"، يُظهر أن أفريقيا لم تعد تقتصر على أفريقيا، بل في كل مكان توجد فيه أصوات أفريقية. لنأخذ على سبيل المثال التوغولي، سامي تشاك، الذي يُحدّثنا عن أميركا اللاتينية التي تُذكّرنا بأفريقيا، أو السنغالية، فاتو ديومي، التي تروي في "وسط المحيط الأطلسي" (2003) الهجرة الأفريقية من ستراسبورغ.

إعداد وترجمة: إسكندر حبش - بيروت