كيف أسهمت التجارة الصحراوية في نشأة دول المغرب؟

كيف أسهمت التجارة الصحراوية في نشوء بلاد المغرب بعد اندماج المنطقة في التاريخ الإسلامي؟

"... وعَلَى َقَدرِ عِظَمِ الَدوْلَةِ يَكُونُ شَأْنُهَا فِي الحَضَارَةِ، إِذْ أُمُورُ الحَضَارَة مِنْ تَوَابِعِ الَّترَفِ، والَّترَفُ مِنْ َتوَابِعِ الَّثرْوَةِ والنِّعْمَةِ، والَّثرْوَةُ والِّنعْمَةُ مِنْ تَوَابِعِ الُمُلْكِ ومِقْدَارُ مَا يَسْتَوْلي عليه أَهْلُ الَّدوْلَةِ، فَعَلَى ِنْسبَةِ المُلْكِ يَكُونُ ذَلِكَ ُكلُّهُ.."

مقدمة ابن خلدون

**

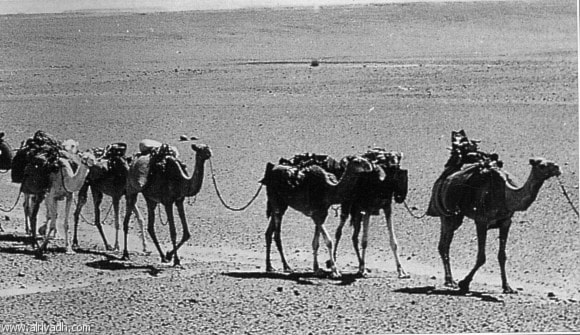

يرجع النشاط التجاري للمنطقة الشمالية من أفريقيا مع جنوب الصحراء الكبرى، إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، لكن ما نقله لنا المؤرخ اليوناني، هيرودوت (484 ق.م - 425 ق.م) من أن تبادلاً تجارياً كان يحدث بواسطة الڨرمانتيين Garamantes، وهم أسلاف قبائل الطوارق على الأرجح، لم يكن ذا أهمية تُذكر كما يرى المؤرخ الفرنسي المختص في أفريقيا الرومانية، جيهان ديسانج.

وفي العهد الروماني للشمال الأفريقي لا يمكن الحديث بجدية عن تجارة ذات أهمية كبيرة بين أطراف الصحراء، بل يتحدث فرناند بروديل عن توقفٍ تام لكل أشكال التجارة الصحراوية أيام السيطرة الوندالية ثم البيزنطية على المنطقة (La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philipe II, p 364-365)، وما أظهرته معطيات المسكوكات يثبت أنَّ الرومان والوندال والبيزنطيين لم يتوفَّروا على الإمكانيات التنظيمية الضرورية التي تُمكِّنهم من إدارة تجارةٍ صحراوية لمسافات طويلة، وعلى رأس تلك الإمكانيات السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الطرق ومداخلها. فمنذ نهاية القرن الثالث الميلادي وضع الرومان مواقع على غرار غَدَامِس (ليبيا) ووَرْجَلاَن (الجزائر) وتَامْدولْت وسِجِلْمَاسَة (المغرب الأقصى) خارج تخوم مجالهم المعروفة بالليماس «Limes»، وهي نقاط حيوية لأي استراتيجية لتنشيط التجارة الصحراوية، فيما كان البيزنطيون على عداءٍ مع القبائل البربرية البدوية التي تنتشر على طول الطرق الرئيسية، لذا فإنَّ هذه المادة ستركز على التجارة الصحراوية بعد اندماج المنطقة في التاريخ الإسلامي ابتداءً من القرن السابع ميلادي.

اندماج بلاد المغرب في الدورة الاقتصادية العربية- الإسلامية

بدأت الإمبراطورية الإسلامية الناشئة في التوسُّع سنة 647 م على حساب أراضي الإمبراطورية البيزنطية في غرب مصر في المناطق المُسمَّاة أفريقية، بعد أن قضمت منها ولاياتها الشرقية. وعلى عكس الغزو الوندالي، فإنَّ التوسع العربي استغرق مدةً طويلةً من الزمن قبل أن يتمكّن من السيطرة على هذا المجال الواسع الذي أصبح يُسمَّى لاحقاً ببلاد المغرب، ويدمجه في التاريخ الإسلامي، بعد أن واجه مقاومةً شرسةً من البيزنطيين، ومن الاتحادات القبلية البربرية المختلفة. هكذا جسَّد تأسيس مدينة القيروان مشروع إدماج المنطقة من خلال توطين العرب ونشر الإسلام، فكان إنشاء المدينة - المعسكر في مجالٍ شكَّل فعلياً حلقة وصل بين شمال أفريقية الساحلي وجنوبها، ونقطة عبور باتجاه الفسطاط في الشرق.

كما أدَّت الانتصارات العسكرية للعرب المسلمين على المقاومة البربرية التي طالت عقوداً، إلى تغييرٍ شامل في الجغرافيا المغربية التي كانت سائدةً في العهد البيزنطي وما نتج عنها من حَرَاكٍ قبلي غيَّر خريطة مجالات القبائل. فنتيجة لتغيير شبكة الطرق البيزنطية وإنشاء شبكة جديدة، تراجع دور العديد من المدن على غرار تِبَسّة (الجزائر) وسْبِيطْلة وقَرْطَاجَنَّة (تونس)، وبرزت شبكة مَدِينِيَة جديدة بدأت بتأسيس العاصمة القيروان.

ثم بعد مسارٍ شاق من أسلمة القبائل البربرية، لحقتها حواضر مغربية أخرى تأسَّست وازدهرت كعواصم لكيانات سياسية مستقلة عن مركز الخلافة منذ أواسط القرن الثامن ميلادي، على يد القبائل البربرية البدوية التي اعتنقت مذاهب الخوارج الصفرية والإباضية، كتِيهَرْت وتِلِمْسَان (الجزائر) وسِجِلْمَاسَة (المغرب الأقصى)، أو التشيُّع الزيدي والاعتزال كحاضرة فاس. وقد ارتبطت هذه الحواضر عبر طريق ممتد من القيروان يتصل بالمتوسط والأندلس شمالاً، وبطرابلس الغرب شرقاً، وببلاد السودان جنوباً عبر مسالك عديدة، تأسَّست على طولها نقاط حضرية وواحات مزدهرة سيطرت عليها قبائل البُتْر وفق التقسيم الدارج للبربر المرتبط بنمط العيش المعتمد على البداوة والترحال، في مقابل قبائل البرانس المستقرة.

لقد كان تغيير الشبكة الحضرية البيزنطية جزءاً من انهيارٍ شامل للمنظومة البيزنطية السياسية والاقتصادية والجغرافية، واستبدالها ابتداءً من القرن السابع ميلادي، بمنظومةٍ أخرى أدمجت كل المجال الذي كان مقسّماً بين البيزنطيين والبربر الخاضعين لهم، والقبائل المستقلة عنهم، بحيث صار ما أصبح يُعرف ببلاد المغرب مجالاً موحّداً ممتداً من برقة على حدود مصر إلى جبال البرانس في الأندلس، خاضعاً لمركز الخلافة في دمشق.

-

مدينة غدامس

وكان محور هذا التغيير الجذري، الذي سيكون له تداعيات كبرى على البنيات السياسية والقبلية والدينية لبلاد المغرب لقرون لاحقة، هو إدخال الصحراء في الدورة الاقتصادية العربية - الإسلامية، بعد أن اخترق العرب المسلمون الحواجز الأمنية المعروفة بالليماس «Limes» التي كانت تفصل القبائل البربرية في العهدين الروماني والبيزنطي، بحيث أدَّت إزالة هذه التخوم إلى إدماج القبائل البدوية التي كانت خارجها كزناتة وهوارة ولواتة وغيرها، وإلى فتح الطرق التجارية التي تصل المغرب بالسودان، وتنشيط الواحات الواقعة على مسالكها كسِجٍلْمَاسَة وسَدْرَاتَة (الجزائر) وغدامس وزويلة (ليبيا).

وقد أظهر العرب مبكراً وعياً عميقاً بالأهمية الاقتصادية الكبيرة لموارد التجارة مع بلاد السودان، ولم يتجلَّ ذلك في تأسيس القيروان كأول عاصمة للمغرب في نقطة التقاء التجارة البحرية مع التجارة الصحراوية فحسب، بل في استراتيجيتهم العسكرية في التوسُّع للسيطرة على مسالك هذه التجارة، منذ وصول عقبة بن نافع الفهري إلى بلاد كوار، ثم سيطرة حبيب بن أبي عبيدة الفهري على كميات كبيرة من الذهب بعد سلوكه طريق السوس في المغرب الأقصى اتجاه بلاد السودان، قبل أن يعمد ابنه عبد الرحمان والي أفريقية إلى حفر الآبار على طول الطريق الصحراوية الرابطة بين تَادْمَكَة (مالي) وأَوْدَغُسْت (موريتانيا)، وهذا ما جعلهم في مواجهة مع قبيلة مَكْنَاسَة وقبائل زَنَاتِية أخرى كانت تظعن وتسيطر على طول المسالك الصحراوية (ابن عذاري في البيان المغرب في أخبار المغرب، ج1، ص51، والبكري في المسالك والممالك، ج 2، ص 846، 847، 854).

وفي حقيقة الأمر فإنَّ ما يغفل عنه الكثير من الباحثين في تاريخ المغرب، أو لا يُولونه كثيراً من الأهمية، هو أنَّ الصراع الدموي الذي دار بين مركز الإمبراطورية في دمشق والقبائل الزَنَاتِيَة الإِبَاضِيَة والصُفْرِية في ما عُرف بثورة البربر في أربعينيات القرن الثامن ميلادي، ولبس لبوس الصراع العرقي تارة أو المذهبي تارة أخرى، كان في جوهره رداً عنيفاً من تلك الاتحادات القبلية المتضررة من إدماج الإمبراطورية الأموية للصحراء في دورتها الاقتصادية، واحتكار موارد التجارة الصحراوية من خلال السيطرة على طرق تجارة الذهب والعبيد.

كانت التجارة الصحراوية أساساً للتوازنات السياسية في بلاد المغرب في القرن التاسع ميلادي التي استقرت نسبياً على وجودٍ لمركز الخلافة في بغداد في المغرب الأدنى، ولكياناتٍ مستقلة إباضية وصُفْرِية وزيدية في المغربين الأوسط والأقصى، مع استمرار للوجود الأموي في الأندلس، لكن مع مطلع القرن العاشر ميلادي، أمسكت قبيلة بربرية بزمام المبادرة، تنتمي إلى البرانس هذه المرة، بعدما اعتنقت دعوة الفواطم، وأضحت يدهم الضاربة في بلاد المغرب.

التجارة الصحراوية وصعود الإمبراطورية الفاطمية

-

خريطة طرق التجارة الصحراوية

كانت كُتامة قبيلة تستقر في مجالات جبلية وسهلية في المغرب الأوسط تجاورها حليفتها صَنْهَاجَة التي تقاسمها مشتركات ثقافية ولغوية واجتماعية، ولم تسعفها مجالاتها البعيدة عن مفاصل الطرق التجارية الصحراوية من الاستفادة من مواردها، فأرادت أن تستثمر في فائض قوتها العددية والقتالية تحت الراية الفاطمية التي اعتنقتها بإخلاص.

وعرف الفاطميون، منذ بواكير ثورتهم الكبرى، أنَّ إنجاز مشروعهم الإمبراطوري الطموح، الذي كان يقاتل لثبيت الأقدام في بلاد المغرب وعينه على بغداد، لا يحتاج إلى قدرات كُتَامَة القتالية وولائهم العقائدي فقط، وإنما لموارد مالية ضخمة، لن تتوفر لهم من دون السيطرة على طرق تجارة الذهب مع بلاد السودان.

وما نحوزه من مصادر عن رحلة عبد الله المهدي من سَلَمِية في الشام إلى سِجِلْمَاسَة في المغرب، يرسخ السردية التقليدية عن تخفِّيه في زي التجار ضمن قافلة كانت وجهتها الأخيرة في سِجِلْمَاسَة. لكن دراسة الأحداث التاريخية في القرون الثلاثة للوجود الإسلامي في المنطقة، ثم الدور المركزي لطرق التجارة الصحراوية ومواردها في تحريكها، يجعلنا مِمَّن يرجحون (من دون دليل من نص تاريخي) بأنَّ هذه الرحلة ربما كانت ضمن مخططٍ محكم للدعوة الفاطمية للتعرف عن كثب على طريق تجارة الذهب مع السودان من خلال إحدى أهم محطاته.

وأكدَّت الأحداث التي جرت بعد نجاح الثورة الفاطمية في الإطاحة بالحكم الأغلبي الموالي للعباسيين وتأسيس الدولة، بأنَّ النظام المالي الفاطمي في عهد الإمام/الخليفة المهدي ومن خلفه، هدف لتوفير موارد كبيرة من الذهب من أجل تثبيت الحكم في المغرب غير المستقر، وفي مواجهة الأمويين في الأندلس والاستعداد للهدف الأسمى وهو غزو المشرق والإطاحة بالمركز العباسي في بغداد. ومن أجل ذلك كانت جيوشهم الكُتَامِية تعمل بصفةٍ مستمرة على السيطرة على طرق التجارة الصحراوية، والإشراف عليها، خصوصاً الطريق الغربي الرابط بين بلاد غانة وأَوْدَغُست بسِجِلْمَاسَة التي تخلَّوا في نهاية المطاف عن حكمها مباشرة، واستعاضوا عن ذلك بتثبيت سلالتها الصُفْرية الحاكمة مقابل بيعتها لهم، رغم الاختلاف العقائدي الكبير.

وقد أضحت تلك السياسة البراغماتية، التي أملتها الضرورة الاقتصادية، جزءاً من إدارة الفواطم للصراع مع القبائل الزَنَاتِية التي تسيطر على مفاصل الطرق التجارية الصحراوية، وأساسها الكف عن حربها وعن دعوتها لاعتناق الإيديولوجية الفاطمية، مقابل بيعتها للخليفة الفاطمي في المهدية.

لقد ساهمت الثروة الذهبية الضخمة التي جمعها الفاطميون من خلال سيطرتهم على مسالك تجارة الذهب، في تجهيز جيشهم من كُتَامَة لفتح مصر الناجحة، بل وفي تثبيت حكمهم فيها بعد أن بنوا فيها حاضرة القاهرة، تاركين حكم بلاد المغرب باسمهم لصَنْهَاجَة. وعلى عكس الكثير من المراجع والدراسات التاريخية التي تقدم العامل القبلي أو المذهبي، فإنَّ الصراع الفاطمي مع الأمويين في الأندلس، والذي عكس بدوره صراعاً بين صَنْهَاجَة المُتشيِّعة سياسياً للفواطم وقبائل زَنَاتَة حليفة الأمويين، كان حول السيطرة على طرق التجارة الصحراوية، وأهمها تجارة الذهب، بالإضافة إلى العبيد، فلقد ازدهرت قرطبة الأموية بعد أن استطاع الأمويون في مراحل تاريخية متقطعة من مراكمة كميات معتبرة من الذهب عبر السيطرة على مسلك سِجِلْمَاسَة الغربي ونقلها إلى الاندلس، بالقدر نفسه الذي ازدهرت فيه المهدية وغيرها من الحواضر المغربية في ظل الفاطميين الذين تمكنوا من السيطرة على كل المسالك في فترة معينة من القرن العاشر ميلادي، كما يؤكد المؤرخ الفرنسي موريس لومبارد في (Les bases monétaires d’une suprématie économique, l’or musulman du VII au XI siècle)، وعلى العموم لا يمكن فصل التطور العمراني والرخاء الاقتصادي الذي عرفه المغرب والأندلس عن موارد تجارة الذهب مع بلاد السودان.

أزمة القرن الـــــــ 11 في بلاد المغرب وصعود المرابطين

-

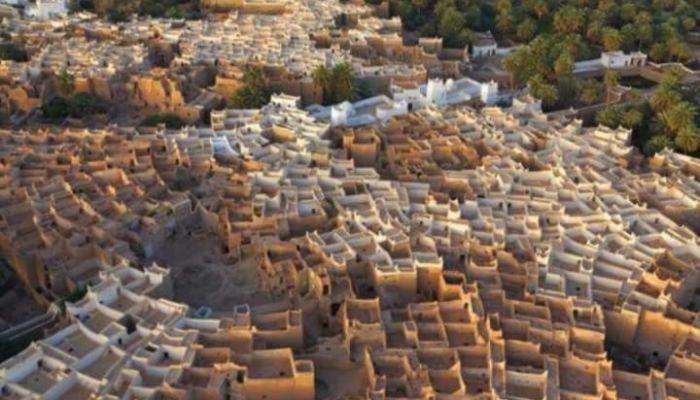

أطلال مدينة سجلماسة

ابتداءً من العقود الأولى للقرن الحادي عشر ميلادي، تدهورت الأوضاع الاقتصادية والعمرانية في بلاد المغرب، فضعف الإنتاج الزراعي وخفت النشاط التجاري وبدأ التدهور الاجتماعي والديموغرافي، كما تراجعت الحواضر المغربية وخرّبت بعضها.

وحتى الآن لا تزال الدراسات التاريخية تنقسم في محاولة تقديم تفاسير علمية لأسباب هذه الأزمة الكبرى في بلاد المغرب، بل في العالم الإسلامي ككل، ولا ندعي تقديم نظرية في هذا الشأن، لكننا نشير إلى ارتباطها في وجه من أوجهها على الأقل، بحالة عدم الاستقرار السياسي التي أعقبت انقسام صَنْهَاجَة إلى كيانين متنافسين في أفريقية والمغرب الأوسط، وتمردهما على الحكم الفاطمي في القاهرة، وما نتج عنه من هجرةٍ هلالية، وحروب أهلية، وتدخلات من قوى أوروبية صاعدة، أدَّت في نهاية الأمر إلى توقُّف تدفق الذهب بسبب إغلاق الطريقين الشرقيين الكبيرين للتجارة الصحراوية المارين عبر ورجلان (الجزائر) وغدامس (ليبيا) باتجاه بلاد السودان.

ولم يبق لتجارة الذهب من مسلكٍ ناشط سوى الطريق الغربي الذي يصل سِجِلْمَاسَة ببلاد غانة عبر أَوْدَغُسْت، وهو الذي استثمره المرابطون، وهم حركة دينية ظهرت وسط قبائل صَنْهَاجَة الصحراء، تقاطعت عقائدياً وسياسياً مع ما كان يحدث في المشرق من "صحوةٍ سنية" ضد المد الشيعي الإسماعيلي، وأضحوا بعد سيطرتهم عليه، الوحيدين فعلياً في بلاد المغرب الذين يملكون ثورة هائلة مَكَّنتهم من تمويل حملاتهم العسكرية التي أسقطوا فيها كل من كان في طريقهم من إمارات زَنَاتِيَةٍ وخَارِجِيَةٍ وشيعية، وسيطروا على أجزاء واسعة من المغربين الأقصى والأوسط بالإضافة إلى الأندلس.

وكان من نتائج اندماج المغرب في التاريخ الإسلامي أن عرف تطوراً عمرانياً واقتصادياً وديموغرافياً كبيراً، ابتداءً من القرن الثامن ميلادي وصولاً إلى القرن العاشر ميلادي، بسبب موارد التجارة الصحراوية التي جعلت المنطقة في قلب الدورة الاقتصادية العالمية الرابطة بين بلاد السودان والمشرق وأوروبا، من خلال شبكة طرق ومسالك، كانت السيطرة عليها عاملاً حاسماً في صعود دول وانهيار أخرى.