لا وجود لشخصية يهودية.. كيف رأى المسيري المشروع الصهيوني وأزمته؟

لا وجود لتاريخ يهودي ولا شخصية يهودية، و"إسرائيل" دولة وظيفية. كيف حلّل المفكر المصري عبد الوهاب المسيري المشروع الصهيوني؟ وبمَ خرج من خلاصات؟

يُحسب للمفكر المصري الراحل، عبد الوهاب المسيري، المولود في دمنهور (1938- 2008) [1] أنه كرّس جزءاً كبيراً من حياته الفكرية لدرس اليهود والصهيونية فأنجز موسوعته الشهيرة، في جهد معرفي بارز، مستفيداً من أدوات العلوم الاجتماعية الغربية وإنجازاتها، وهو المنتمي إلى جيل من المثقفين العرب الذين تحولوا فكرياً[2] إثر هزيمة العام 1967، والذين انخرطوا في العمل السياسي وحاولوا أن يكونوا في الوسط، من دون جذرية في الموقف، ولا سيّما في ما خص الصراع العربي - الصهيوني. وهنا، سنعرض لأبرز أفكار صاحب موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية".

لا وجود لتاريخ يهودي ولا شخصية يهودية

-

المسيري: لا يمثل اليهود كلاً متماسكاً فهم جماعات منتشرة في أرجاء العالم يعيشون ضمن مجتمعات وأنماط إنتاجية وبنى حضارية مختلفة

لا يُمثل اليهود كلاً متماسكاً، في رأي المسيري، فهم جماعات منتشرة في أرجاء العالم، يعيشون ضمن "مجتمعات مختلفة تسودها أنماط إنتاجية وبنى حضارية اختلفت باختلاف الزمان والمكان. فيهود اليمن في القرن الــ 19، كانوا يعيشون في مجتمع صحراوي قبلي عربي. أما يهود هولندا فكانوا في الفترة ذاتها يعيشون في مجتمع حضري رأسمالي غربي، ولكل هذا نجد أن سلوك اليهودي اليمني ورؤيته للكون تحكمهما إلى حد كبير عناصر البناء التاريخي العربي الذي يعيش فيه تماماً، كما تحكم سلوك يهود هولندا ورؤيتهم مكونات البناء التاريخي الغربي الهولندي"[3].

وفي النتيجة لا وجود لتاريخ يهودي، ولا هوية يهودية ولا شخصية يهودية، إذ إن لكل جماعة "خطابها الحضاري وفولكلورها"[4].

أما المصطلحات الصهيونية المستخدمة فهي، وفق المفكر المصري، مصطلحات مشحونة بالأيديولوجيا، لا علاقة حقيقية لها بواقع اليهود، مثل "الشتات" و"الدياسبورا" و"المنفى"[5]...إلخ.

وقد أوضح عبد الوهاب المسيري كيف جرّدت الصهيونية بعض المفاهيم الدينية من حمولتها الرمزية واستخدمتها في مشروعها السياسي[6]، فـ"الشعب المختار" يصبح "الشعب اليهودي"، و"أرض الميعاد" تصبح "الوطن القومي اليهودي"، والعودة في آخر الأيام حين يتحقق الوعد الإلهي تصبح استيطان اليهود في فلسطين حسب "وعد بلفور"[7].

ولاحظ المسيري تناقص أعداد الجماعات اليهودية فتابع فاحصاً عبارة جورج فريدمان "ظاهرة موت الشعب اليهودي"، لأسباب كثيرة، منها: تزايد معدلات الاندماج والتنصّر، والزواج المختلط، وانخفاض نسبة المواليد، والزواج المتأخر، وتركز أعضاء الجماعات اليهودية في المدن. ومآل ذلك، إن يهود العالم، في عرف المسيري، سينقسمون إلى قسمين أساسيين:

1- أمة تتحدث بالعبرية في "إسرائيل"، ليس لها سوى علاقة واهية بالعقيدة اليهودية أو بالتاريخ اليهودي أي تواريخ الجماعات اليهودية، وتعتمد في وجودها على حكومة الولايات المتحدة وتوجهها الحضاري استهلاكي متأمرك.

2 - جماعة يهودية في الولايات المتحدة تنقسم بدورها إلى قسمين:

أ- قلة صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي وتحاول قدر استطاعتها أن تنفذ تعاليمه وتفهم شعائره.

ب- أغلبية باهتة الهوية لا تمارس الشعائر الدينية، وإنما تقيم بعضها باعتباره شكلاً من أشكال الفولكلور، وهي تحاول الحفاظ على بقايا الموروث الثقافي اليهودي الذي يعود بجذوره إلى شرق أوروبا، على الرغم من تزايد معدلات أمركتها، وهذا يعني أن "الدياسبورا" اليهودية ستصبح أساساً الدياسبورا الأميركية[8].

الجماعات اليهودية جماعات وظيفية

-

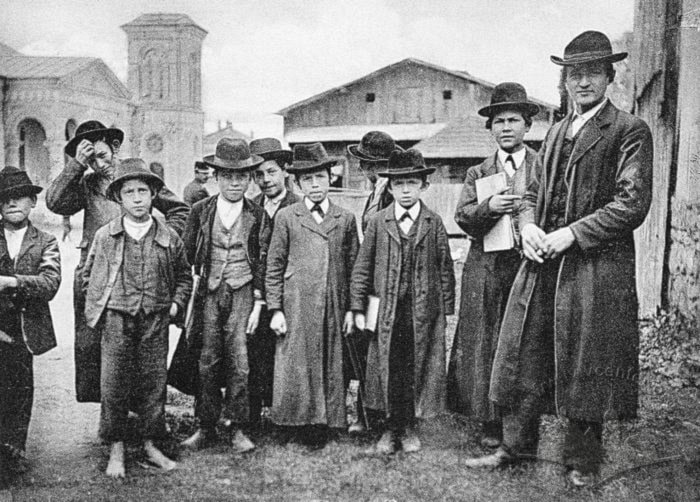

مجموعة من اليهود الأشكيناز في القدس المحتلة نحو عام 1885 (غيني إيميجيز)

يميّز المسيري بين الجماعات اليهودية عموماً والحركة الصهيونية، بسبب نشوء هذه الأخيرة في الأوساط الغربية الإمبريالية. لذا، لم يكن الموقف منها موحداً، فقسم أيدها وقسم لم يتقبلها فرفضها ونقدها[9].

وكي يُفسّر بقاء وتشكل الجماعات المذكورة في المراكز الرئيسة في أميركا وأوروبا وبلدان أخرى وتحولها من وضعها كأقلية دينية، يراها بوصفها "جماعات وظيفية"، ويطرح هذا المفهوم كنموذج تفسيري يختلف عن مفهوم الطبقة والجماعة الوسيطة. فيحدِّد مفهوم "الجماعة الوظيفية" بأنها جماعة يستوردها المجتمع من خارجه أو يجنِّدها من داخله، تُعرَّف في ضوء وظيفتها، لا في ضوء إنسانيتها الكاملة، ويَكِل المجتمع إليها وظائفَ لا يضطلع بها عادةً أعضاءُ المجتمع، إما لأنها مُشينة (البغاء ـ الربا)، أو متميِّزة وتتطلب خبرة خاصة (الطب والترجمة)، أو أمنية وعسكرية (الخِصْيان ـ المماليك)، أو لأنها تتطلب الحياد الكامل (التجارة وجمع الضرائب).

ويتسم أعضاء الجماعة الوظيفية بالحياد، وبأن علاقتهم بالمجتمع علاقة نفعية تعاقدية، وهم عادةً عناصرُ حركية لا ارتباطَ لها ولا انتماء، تعيش على هامش المجتمع في حالة اغتراب، ويقوم المجتمع بعزلها عنه ليحتفظ بمتانة نسيجه المجتمعي [10]، وأعضاء الجماعة الوظيفية عادةً من حَمَلة الفكر الحلولي (الإنسان والطبيعة من جوهر واحد) والعلماني الشامل[11]، وقد عد الدولة الصهيونية دولةً وظيفيةً، استيطانيةً إحلالية.

الدولة الصهيونية الوظيفية

-

تجمع لليهود الأميركيين عند مغادرة قطار "المساعدات الغذائية" إلى "إسرائيل" عام 1949 (غيتي إيميجيز)

حين طُرح ما سُمّي بـــ "المسألة اليهودية" أتى الحل الإمبريالي بربطها بـ"المسألة الشرقية" وبوضع الإمبراطورية العثمانية المتهاوي، وتمثل في نقل الفائض البشري اليهودي الذي لا وظيفة له في الغرب إلى فلسطين، وتأسيس دولة استيطانية وظيفية للدفاع عن المصالح الغربية في المنطقة العربية، وعلى هذا النحو: "يتم التخلص من جماعة وظيفية كانت تعمل بالتجارة والربا، وأصبحت بلا وظيفة داخل الحضارة الغربية إلى جماعة وظيفية تعمل بالاستيطان والقتال في خدمة الحضارة الغربية خارج حدودها"[12]. ففي زعم المسيري، يفيدنا مفهوم "الدولة الصهيونية الوظيفية" في فهم أنها ليست دولة كبقية الدول تخضع للقوانين نفسها، فسياسات "إسرائيل" الأمنية ونمط إنفاقها وطريقة تمويلها وبنيتها الطبقية وأساليبها الإدارية لا يمكن فهمها إلا في إطار الدعم الأميركي المقدم لها بمقدار اضطلاعها بوظيفتها القتالية التي قامت من أجلها[13].

ويقدّر المسيري أن السمة الأبرز للحركة الصهيونية أنها "جزء لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الغربي"، بل هي امتداد للإمبريالية الغربية في منطقتنا، تحمل صفاتها وتستخدم وسائلها. أما جوهر المشروع فهو "استيطاني" و"إحلالي"، هدفه "إبادة السكان الأصليين أو طردهم أو استعبادهم"[14].

بيد أن الشعب الفلسطيني شكّل مقاومته ووقف بشجاعة فائقة في وجه المشروع وأفشله، لكثير من الأسباب، منها تجانس الشعب الفلسطيني ووعيه، وموقع فلسطين "وسط العالم القديم"[15]، وفقاً لقول المسيري، في محيط عربي شعبي متعاطف مع قضيته العادلة والمحقة، وقدمت غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" (7 تشرين الأول/أكتوبر 2023) مثالاً للتضحية والتمسك بالأرض والقضية، ومجابهة الإبادة باللحم الحي.

وإذ فشل المشروع الصهيوني في تحقيق أهداف "الإحلال" لجأت "إسرائيل" إلى اعتماد نظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، ولم تتخل عن "الاستيطان" الذي هو "حجر الزاوية في الإجماع الصهيوني"[16].

ويرى عبد الوهاب المسيري أن تفكك الرؤية الصهيونية الأصلية الحاملة لشعارات من قبيل: "أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"، وغيرها من الشعارات، والاستعاضة عنها بفكرة "إسرائيل العظمى اقتصادياً" المهيمنة في المنطقة، قد نجح المشروع في التكيّف مع المعطيّات الدولية، وذلك "من سمات الدولة الوظيفية"[17] في تقدير المسيري، والثابت في الوعي الصهيوني الدعم الأميركي الحيويّ لبقاء "دولة" الاحتلال.

أزمة الصهيونية وتعثر مشروعها

-

يرى المسيري أن من أبرز التحديات في وجه المشروع الصهيوني وأهم أسباب أزمته هو "المسألة الفلسطينية"

ويؤشر ظهور "ما بعد الصهيونية"[18]، من منظار المسيري، إلى عمق "أزمة الصهيونية" التي تعني تعثّر المشروع رغم نجاحاته في شنّ الحروب وقمع الفلسطينيين ومصادرة الأرض وامتلاك عناصر القوة المادية.

ويطرح المفكر المصري الراحل سؤالاً بالغ الأهمية: هل ستؤدي الأزمة إلى انهيار "دولة" الاحتلال من الداخل بسبب التناقضات الداخلية الحادة[19]؟ ويجيب بالنفي لأسباب عدة، منها أن الدولة تستمد مقوماتها من الخارج، أي من الغرب ولا سيّما الولايات المتحدة الأميركية. وقد نجح هذا التجمع الاستيطاني في تحديد ظواهره السلبية وفي معالجتها، ومن ثم بنى مؤسسات تضع الخطط والتصورات وتساعد في التصدي لأزمته التي قد تمتد لعشرات السنين. وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها: قضية الهويّة اليهودية: من هو اليهودي؟ وتطبيع الشخصية اليهودية وهويّة الدولة اليهودية، والأزمة السكانية والاستيطانية، وتحجر الثقافة السياسية الصهيونية، وتصاعد معدلات العولمة والأمركة لدى المستوطن الصهيوني[20]. والحال، هل يعني ذلك عدم القدرة على هزيمة المشروع الصهيوني؟

النضال اليومي المستمر، في رأي المسيري، هو القادر على قهر هذه القوة الضخمة[21]، لأن من أبرز التحديات في وجه المشروع الصهيوني، وأهم أسباب أزمته: "المسألة الفلسطينية"[22]. غير أنه يُغرق نفسه في واقعية مفرطة فيتصوّر سيناريو آخر للسلام من خلال نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة العبرية الُمفضيّ الى ما يمكن تسميته "المسألة الإسرائيلية"[23]، أي بقاء المحتل بدعوى المواطنة، وقيام دولة جديدة مندمجة "في نظام إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أنفسهم، ومن منظوماتهم الحضارية والأخلاقية"[24]. وتوقع المسيري رفض مثل هذا الحل وأنه سيوصف بـ"الحلم المثالي"، غير أنه يراه قابلاً للتنفيذ[25].

بين المسيري وإيلان بابيه

-

بابيه: المعسكران العلماني والمتدين في "إسرائيل" سيشهدان حروباً في المستقبل

ربما من المفيد عرض رأي المؤرخ الإسرائيلي المعروف، إيلان بابيه، وأستاذ كلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية في جامعة "إكستر" (Exeter) البريطانية في المشروع الصهيوني، حيث أعاد النظر في السردية الإسرائيلية الرسمية[26]، فاعتبر أن ثمة 5 مؤشرات على نهايته، وذلك خلال ندوة عقدت في 13 كانون الثاني/يناير من العام 2024 في مدينة حيفا المحتلة، تحت عنوان: "بداية نهاية المشروع الصهيوني".

ويتمثل الأول، في "الحرب اليهودية الأهلية التي شهدناها قبل "طوفان الأقصى"، بين المعسكر العلماني والمعسكر المتدين في المجتمع اليهودي في إسرائيل".

وقال بابيه إن المجتمع العلماني، ومعظمه يهودي أوروبي، يسعى لحياة ليبرالية مفتوحة، في حين أنه على استعداد لمواصلة قمع الفلسطينيين، وإن كان على استعداد للتخلي عن أجزاء من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما التيار المقابل فيتمثل في "دولة يهودا"، ونشأ في المستوطنات المقامة في الضفة، ويطمح إلى تحويل "إسرائيل" إلى دولة دينية يهودية عنصرية، لافتاً إلى أن هذين المعسكرين "سيشهدان حروباً في المستقبل"، كون "الاسمنت الذي يجمع الاثنين معاً هو التهديد الأمني، ولكن حتى هذا لا يبدو أنه يعمل بعد الآن، وهو يفشل أمام عيوننا".

أما المؤشر الثاني، بحسب بابيه، فيتمثل في الدعم غير المسبوق للقضية الفلسطينية في العالم واستعداد معظم المنخرطين في حركة التضامن لتبني النموذج المناهض للفصل العنصري الذي ساعد في إسقاط هذا النظام في جنوب أفريقيا، مشيراً في هذا السياق إلى حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها.

ويرتبط المؤشر الثالث، بالعامل الاقتصادي، إذ يرى بابيه أنه "يضم أعلى فجوة بين من يملك ومن لا يملك، إذ بالكاد يستطيع أي شخص شراء منزل، وفي كل عام يجد الكثيرون أنفسهم تحت خط الفقر".

وأضاف: "على الرغم من الإنفاق الضخم على الحرب بعد "طوفان الأقصى"، ورغم دعم واشنطن، هناك رؤية قاتمة لمستقبل الصلابة الاقتصادية لدولة إسرائيل".

أما المؤشر الرابع فيتجلى في "عدم قدرة الجيش على حماية المجتمع اليهودي في الجنوب والشمال"، فيما يتمثل المؤشر الأخير في موقف الجيل الجديد من اليهود، بما في ذلك في الولايات المتحدة، والذي يأتي على عكس الأجيال السابقة، "التي حتى أثناء انتقادها لإسرائيل، اعتقدت أن هذه الدولة كانت تأميناً ضد محرقة أخرى أو موجات من معاداة السامية".

وقال بابيه إن: "هذا الافتراض لم يعد يحظى بتأييد من الجيل الشاب من اليهود، وعدد غير قليل منهم ينشطون بالفعل في حركة التضامن مع الفلسطينيين"[27].

في مقدمة موسوعته يروي المسيري حادثة وقعت له. إذ كان في الأردن في إحدى المرات، وذهب للتعزية بشهيد فلسطيني، وقد جاء مجلسه إلى جوار رجل مُسن من أتباع الشيخ عز الدين القسام، وفاتحه الأخير الحديث، فقال: "كنا نعلم تمام العلم أن أسلحتنا العثمانية عتيقة، وأننا كلما اشتبكنا مع الصهاينة والإنجكليز فإنهم يحصدوننا حصداً برصاصهم، كما فعلوا مع ابننا الشهيد. ومع هذا، كنا ننزل كل ليلة من قرانا كي ننازلهم. فسأله المسيري: لم؟، صمت العجوز قليلاً ثم تحرك كأنه جبل قديم من جبال فلسطين وقال: "حتى لا ننسى الأرض والبلاد.. حتى لا ينسى أحد الوطن". وفي المساء، يضيف المسيري، أنه زار خالد الحسن، وهو على فراش المرض الشديد، لكنه بدا له كعادته متماسكاً لا يتحدث إلا عن الصمود، وعن الوطن السليب، وعن العودة إلى الأرض، إلى البلاد.

وحين خرج من المستشفى تساءل: "هل تموت الفروسية بموت الفارس؟ هل تموت البطولة باستشهاد البطل؟ وهل يختفي الصمود إن رحل بعض الصامدين؟"[28]. وقد أجاب التاريخ النضالي للفلسطينيين والصمود الأسطوري في غزة عن تساؤلات المسيري هذه.

المصادر والمراجع

[1] للمزيد من التوسع حول حياته: د. عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر(سيرة غير ذاتية غير موضوعية)، (القاهرة، مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2001).

[2] يمكن مراجعة دراسة ممدوح الشيخ، عبد الوهاب المسيري، من المادية الى الإنسانية الإسلامية (بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2008).

[3] د. عبد الوهاب المسيري، مقدمة لدراسة الصراع العربي – الإسرائيلي: جذوره ومساره ومستقبله (دمشق – بيروت، دار الفكر المعاصر، 2003). ص 10.

[4] المصدر نفسه، ص 20.

[5] المصدر نفسه، ص 22.

[6] المصدر نفسه، ص 24.

[7] د. عبد الوهاب المسيري، الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذج تفسيري جديد (القاهرة، دار الشروق، 2002). ص 7.

[8] المسيري، مقدمة، مصدر مذكور، ص 37.

[9] المصدر نفسه، ص 39.

[10] د. عبد الوهاب المسيري، الجماعات الوظيفية اليهودية، مصدر مذكور، ص 14.

[11] المصدر نفسه، ص 18.

[12] المسيري، مقدمة، مصدر مذكور، ص 83.

[13] المسيري، الجماعات الوظيفية اليهودية مصدر مذكور ، ص 490.

[14] المسيري، مقدمة، مصدر مذكور، ص 114.

[15] المصدر نفسه، ص 119.

[16] المصدر نفسه، ص 139.

[17] المصدر نفسه، ص 141.

[18] يستخدم هذا المصطلح للدلالة على انحسار الفكروية الصهيونية ودخولها في عصر ما بعد الأيديولوجيات، وقد أشار المؤرخ الإسرائيلي بني موريس (Benny Morris) الى دخول دولته "في حقبة ما بعد أيديولوجية أي ما بعد صهيونية، بدأت فيها المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغى على قيم الجماعة بكاملها".

[19] المسيري، مقدمة، مصدر مذكور، ص 146.

[20] المسيري، مقدمة، مصدر مذكور، ص 147.

[21] المسيري، مقدمة، المصدر نفسه، ص 147.

[22] المسيري، مقدمة، المصدر نفسه ، ص 151.

[23] المسيري، مقدمة ، المصدر نفسه ، ص 190.

[24] المسيري، مقدمة، المصدر نفسه ، ص 191.

[25] المسيري، مقدمة، المصدر نفسه ، ص 190.

[26] يكتب بابيه عن سبب إعادته النظر، يقول:" الصهيونية التي اتخذت شكل الاستعمار الاستيطاني، وحلم هيرتزل الذي تحوّل إلى كابوس لفلسطين، لم يكونا العامل الرئيس الذي وضعني في مواجهة مباشرة مع دولتي ومجتمعي: بل كان ذلك الشر الاستثنائي، الذي تجلّى في أحداث عام 1948، والذي أقام حاجزاً لا يمكن تجاوزه بيني وبين كل ما كنت أعتبره مقدساً ونقياً في طفولتي". مذكور عند: أسمهان شريح" رحلة إيلان بابيه من أعماق الصهيونية إلى جبهة مناهضتها"، وهي قراءة في كتابه "خارج الإطار: القمع الأكاديمي والفكري في إسرائيل " (دمشق، دار قدمس، 2014)، منشورة في موقع المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، 25 آذار/ مارس، 2016.

[27] نقلاً عن الصحف التي قدمت تقريراً عن الندوة في 14 و15 كانون الثاني/ يناير، 2024.

[28] د. عبد الوهاب المسيري موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد ( القاهرة، دار الشروق، الجزء الأول، 1999). ص 11.