من إيسوب إلى "النهضة" و"براكينغ باد".. أي رمزية للذبابة؟

من رمز للموت والتفاهة إلى جرس إنذار وتجربة وجودية توقظ الإنسان من غفلته. هل الذبابة وطنينها مجرد إزعاج عابر أم دعوة إلى الاستيقاظ والفعل؟

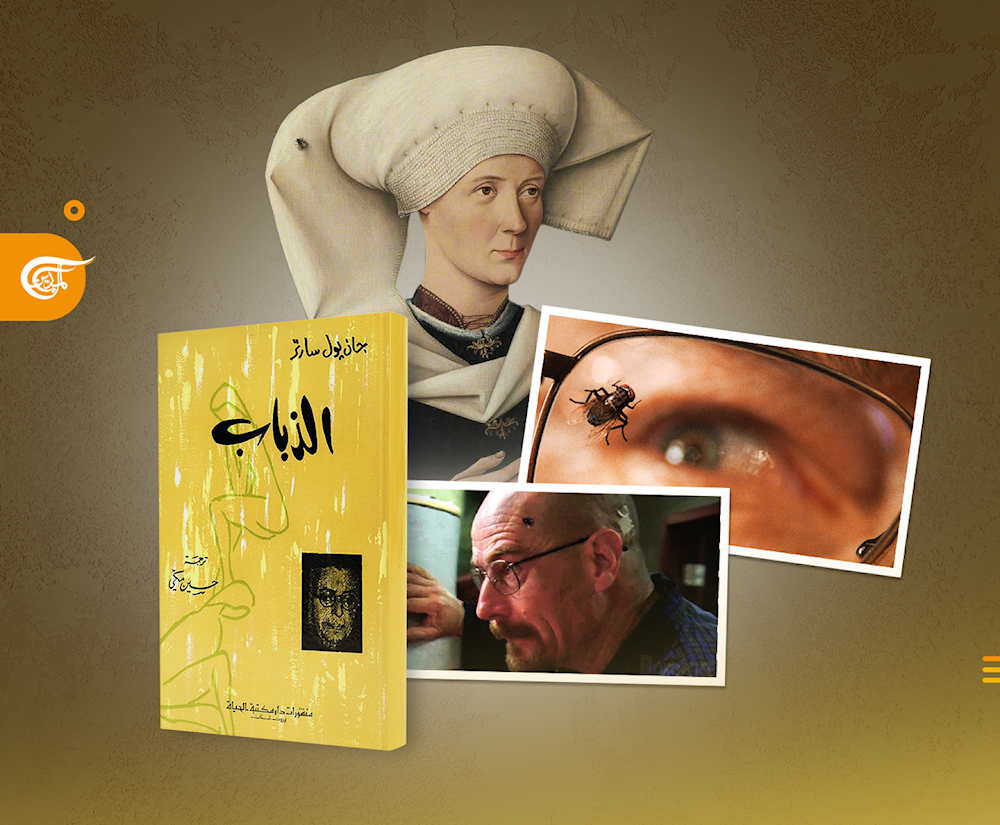

تمارس لوحة "سيدة من عائلة هوفر" خدعة بصرية على الناظر كأن تنصب له فخاً. إذ توهمه بوجود "تشويش" يستدعي الإزاحة. لا نعلم هوية الفنان الذي رسم هذه اللوحة عام 1470 (معروضة اليوم في المتحف البريطاني)، لكننا نعرف أنها أنجزت في عصر النهضة الذي تميّز، من ضمن ما تميّز به من مميزات وخصائص، بالواقعية والتجسيد الدقيق للإنسان وقد غدا آنذاك محور اللوحة.

في اللوحة نفسها نرى امرأة ترتدي لباساً أسود قاتماً وتغطي رأسها بوشاحٍ أبيض، بيدها اليمنى تمسك زهرة برية، فيما تستقر يدها اليسرى على القلب. فوق الوشاح الذي يغطي رأس السيدة من عائلة هوفر، نعثر على تفصيل مقلقٍ يؤرق عين الناظر ويربكه، بل يحثّه على القيام بحركةٍ من شأنها أن تزيل ما يبدو له مزعجاً.

ثمة ذبابة متربصة فوق هذا الوشاح، مرسومة بحرفيةٍ مذهلة، إلى حدّ يستحيل على واحدنا الجزم ما إذا كانت عنصراً رمزياً كامناً في اللوحة، أم أنها ذبابة حقيقية تعتري سطح اللوحة وتتطفل عليها. لماذا يسارع الناظر إلى اللوحة إلى رفع يده محاولاً كشح أو إبعاد الذبابة بعيداً؟

لعلّ الرسام المجهول أراد دفعه صوب هذه الفعلة تحديداً: إيقاعه في زيغ الإدراك، وإيهامه بأن ما يراه هو الأصل وليس الصورة/التمثيل، غير أنّ ردة الفعل جاءت حقيقية للغاية، أو فلنقل "بشرية". يطرد الناظر الذبابة لأنه يعدّها، ببساطة، مصدر إزعاج وتشويش.

البشر لا يحبون الذباب. هذا الكره من الأمور النادرة التي اجتمعت عليها الإنسانية منذ أقدم العصور. يعجز المرء عن التعاطف مع تلك الحشرة الضئيلة والمزعجة التي تمضي وقتها السعيد حين تهيم فوق الجثث في القبور. يخلص التأويل الذي خُصِّص للوحة "سيدة من عائلة هوفر" إلى أنّ وجود الذبابة لهو رمز على الموت والحياة الزائلة؛ فقد وضع الرسام المجهول الذبابة على رأس السيدة لتؤدي وظيفة مناقضة للحياة والأمل المرموز إليهما في الزهرة المحمولة في اليد. وكأن حضور الذبابة في الحيّز الواقعيّ أو في الحيّز الرمزيّ/الخياليّ مرتبط، في كلا المجالين، بالموت ارتباطاً وثيقاً.

الذبابة في الأدب الكلاسيكي والرومانسي

-

لوحة "سيدة من عائلة هوفر"

إذا كان رمز الذبابة قد حضر في فنّ الرسم في عصر النهضة، فمنذ حكاية "الأصلع والذبابة" للكاتب الإغريقي إيسوب (620-564 ق.م) مروراً بأدب النهضة، فأدب الأنوار، وصولاً إلى الأدب الحديث والمعاصر، ظلّت الذبابة تمثّل كل ما يتعلق بالموت؛ من أوبئةٍ، وفساد، وذنب وسخافة.

تروي لنا حكاية إيسوب قصة رجل أصلع صفع ذبابة عضته، لكنها هربت فضرب نفسه. تجسّد هذه الحشرة المقيتة في "الأصلع والذبابة" الدناءة. العبرة من الحكاية – والعِبَر شأن حكايات إيسوب – أن الانتقام عبث محض يضر بصاحبه، وأن الانشغال في مطاردة أعداء "ضئيلين" لا وزن لهم، لا طائل منه سوى إضاعة الوقت وإلحاق الأذى بالنفس.

في العصر الرومانتيكي، استعان الشاعر الإنكليزي، وليام بلايك (1757-1827) بالذبابة ليصوّر من خلالها تفاهة الحياة وحقيقة زوالها. في قصيدته "الذبابة" (1794) يحكي بلايك عن رجل ضرب ذبابة بيده: "بام!" قتلها. "أيتها الذبابة الصغيرة، لعبتك الصيفية/ يدٌ لا تعرف الخطيئة قد محتها/ ألست أنا ذبابة مثلك؟ أم لستِ أنت رجلاً مثلي؟".

يتأمل الشاعر الإنكليزي في موت الذبابة، ويقارن بين موتها وحياة الإنسان، فالحياة كما رآها بلايك في قصيدته هشّة، وزائلة، ونهايتها المحتومة قد تحدث في أي لحظةٍ.

أما في رواية ألبير كامو (1913-1960) "الطاعون" (1947)، وعلى الرغم من الحضور العرضي للذباب، حيث مثّل رمزاً للفساد المنتشر بسبب تفشّي العبث (فالطاعون عنده يمثل صورة العبث)، إلا أنّ القارئ يستطيع أن يرصد انعطافة جديدة في دلالة الذبابة داخل بعض أعمال الأدب الحديث.

إذ لم تعد الذبابة تلك الحشرة الضحلة والدنيئة التي ترمز إلى العفن الخارجيّ، وإلى القماءة فحسب، بل اكتسبت وجهاً آخر داخل هذا السياق الأدبي. فقد غدت ذاك المنبّه الذي يوقظ النائم من سباته. ربما زوّد المعجم العربي قارئه بأفضل توصيفٍ عن الذبابة بالقول: "سُمّي الذباب ذباباً لكثرة حركته واضطرابه، وقيل: لأنه كلما ذُبَّ أب". فالذبابة اتسمت بالدناءة لأنها كلما "ذُبّت أبت"، أي كلما طُردت عادت واستقرّت.

الذبابة في الأدب الحديث والتجربة الوجودية

-

"والتر وايت" في لقطة من مسلسل "برايكينغ باد" عام 2010

لكن، حين انتبهت الكاتبة الفرنسية، مارغريت دوراس (1914-1996)، إلى وجود ذبابة مستقرة على حائطٍ بجانبها، لمعت في رأسها تلك الفكرة التي استهلّت بها كتابها "الكتابة" (1993)، ومن جملة ما قالته إن: "كل شيء يكتب. حتى الذبابة تكتب موتها على الحائط بالطلاء".

في صفحات لاحقة من "الكتابة"، تخصص دوراس مساحة وافرة لتصوير اللحظات الأخيرة للذبابة ومعاناتها قبيل موتها، تقول: "تربيت مثلكم على رعبٍ من هذه اللعنة المسلطة على العالم بأسره. اقتربت لأراها تموت (...) بقيت لأكتشف من أين ينبعث موت الذبابة (...) موت الذبابة هو الموت، إنه الموت في سعيه نحو نهاية ما للعالم".

يتمايز تأمل دوراس حيال الذبابة عن تأمل الشاعر الرومانتيكي في أن الأولى لم تتعامل مع الذبابة كرمز، بحيث أن هذه الحشرة ليست منفصلة تماماً عنها، بل نادت حساً داخلياً عندها. مع مارغريت دوراس وفي الأدب الحديث، صارت الذبابة وإن جاءت كرمز أو استعارة، إيقاظاً لشيء دفين وتأجيج للتجربة الوجودية.

من جهته، قدّم الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز (1883-1969)، فكرة محورية في فلسفته الوجودية سماها "الحالات الوجودية الحديّة".

بالنسبة إلى ياسبرز، يعيش الإنسان في روتين يومي إلى حد يصير كل شيء مألوفاً، لكنه يصطدم بمواقف لا يستطيع تجاوزها والتحكم بها، فتهزّ كيانه ويرتعد. ويعوّل على هذه التجارب القصوى لأنها فرصة بلوغ "الأصالة". أي أن يعيش الإنسان ذاته. إنها بمنزلة اختبار وجوديّ، حيث الخروج منها يتطلب مواجهة وبحثاً حثيثاً عن مخرجٍ جديد، أي "غير مألوف".

ليس تأمل دوراس في الذبابة سوى تأمل في الموت نفسه؛ تأمل في تجربةٍ قصوى، كأن هذا التأمل شيئاً من تعلّم الحياة وممارسة لما قاله مونتين: "نتعلم العيش عندما نتعلم الموت".

تكتب دوراس: "جميل أن تقودنا الكتابة إلى هذا، إلى تلك الذبابة المحتضرة، أعني إلى كتابة المروع في الكتابة".

كانت فرنسا ترزح تحت الاحتلال النازي عندما عرض الفيلسوف الفرنسي، جان بول سارتر (1905-1980) مسرحيته "الذباب" عام 1943.

على خلاف رواية "الطاعون" حول الوباء المتفشي في مدينة وهران الجزائرية، حيث مواجهة شر الوباء يبدأ بـ"الفضيلة" و"الواجب" تجاه الآخرين، فالذباب عند جون بول سارتر في مسرحيته يرمز إلى الندم، ولكن في الوقت عينه، يمثل الطنين الناجم عنه جرس إنذار. الذباب إذن دعوة إلى "الاستيقاظ" وصناعة غدٍ تغمره الحرية.

مرة جديدة، نحن إزاء "التجربة القصوى" التي تكلم عنها ياسبرز. ففي الاحتلال النازي لفرنسا (مسرحية "الذباب" لسارتر) أو الاحتلال الفرنسي للجزائر ("الطاعون" لكامو)، يخيّم الموت في الأرجاء، فيما يطوف الذباب شخصيات الأدب كما لو كان وسواساً قهرياً. طنين الذباب ضروري لإيقاظ الضمير، للتحديق جيداً "بالمُريع" ولإيجاد مخرج منه.

هذا الوسواس القهري يتجلّى أيضاً في الحلقة العاشرة من الموسم الثالث في مسلسل "برايكينغ باد" عام 2010 وإن لم يؤدِّ مفعوله. هنا الوسواس القهري يُفهم بوصفه مرضاً.

في الحلقة المعنونة بــ "كافكاوية" (Kafkaesque)، تلاحق الذبابة "والتر وايت" – الشخصية الأساسية في المسلسل – داخل مختبره وتمنعه عن العمل.

ترمز الذبابة في هذا السياق إلى الندم، والضمير المثقل الذي ينهش وايت، غير أنّ طنينها لم ينتشله من عماه ولا إزعاجها منعه عن الانحدار نحو مصير سيحوّله مجرماً.

بقيت الذبابة في "براكينغ باد" تمثيلاً لا واعياً: حشرة ضئيلة ملحاحة، كلما "ذُبّت أبت"، حيث حركتها واضطرابها يمثلان هاجس وايت وما يعتمل في داخله. هكذا نصبح أمام رمز يبيّن لنا مدى غرق وايت في تجربةٍ قصوى، في مختبر الخطيئة التي لا نية له للخروج منه.

الذبابة بين النقد الاجتماعي والرمز المعاصر

غير أننا نجد مع الروائي البولندي، فيتولد غومبروفيتش (1904-1969) مديحاً للذبابة. يمنحنا غومبروفيتش مثالاً مكثفاً عن كيفية تمظهر الذبابة كمؤشر عن "حالةٍ قصوى"، وكصرخة صاخبة أمام قيود اجتماعية تأسر حرية الكائن.

في الفصل الخامس من روايته "فيرديديوركه" (1937)، يجتمع بطله ذو "الوجه الدميم" على العشاء مع عائلته، وفجأة تسقط ذبابة في صحن الحساء فتعم البلبلة. الرواية التي تدور حول الشكل والهيئة، أي حول صورة "الأنا" عند "الآخر"، وعن صعوبة إدراك الجوهر الذي يصعب انفكاكه عن الشكل، تتخمر ثيماتها في تلك اللحظة الصغيرة: عند سقوط الذبابة في الحساء.

خلل طارئ أصاب الجلسة. غطّت الذبابة فبيّنت أنّ كل البروتوكولات والمظاهر الاجتماعية عبثية وخالية من المعنى. الذبابة عند غومبروفيتش "صادقة" بلا مواربة. هي حشرة مزعجة من دون شكّ، لكنها تزعج ما يستحق الإزعاج. إنها تخلخل البنى التي تجبِر واحدنا على الإذعان لتدجّنه فتشكّله على صورتها.

في "فيرديديوركه" تهشّم الحشرة الضئيلة (الذبابة) تلك القوّة الجبّارة (الأعراف والتقاليد) التي تسلب الإنسان قدرته وتصيبه بالشلل لحظة مواجهته "التجارب القصوى"؛ نحن أمام عبرة شبيهة بعبر إيسوب: بوسع طنين الذبابة إيقاظ العالم من نومه.

بعيداً عن الأدب، ألا يبدو صوت صاحب العمل، ونداء الشرطي (الذي تكلم عنه الفيلسوف الماركسي لويس ألتوسير)، وصوت القنابل، والنشاز وصداه الذي نسمعه كل يوم أشبه بطنين الذبابة؟ أليس دلالة على أننا "حالات حدية"؟ ربما من الأجدى أن نتعلم من الأدب، وأن نتعاطى مع هذا الطنين على أنه دعوة إلى "شيء ما وجب فعله"، بدلاً من كونه مجرد عقاب ينهال علينا.