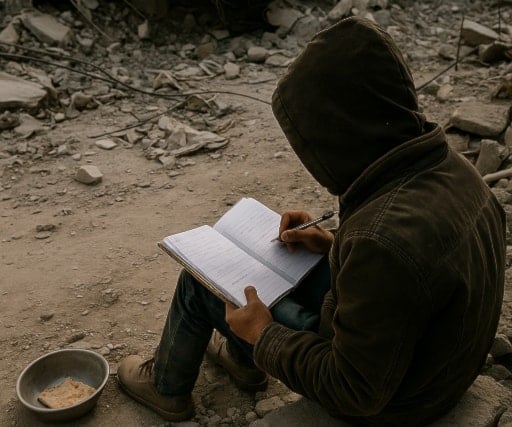

"الغارديان": صراع البقاء كأكاديمي في غزة

"جوع شديد يمنعني من التفكير، وضعفٌ شديدٌ يمنعني من الجلوس ويتلاشى التركيز.. هذا صراعي للبقاء كأكاديمي في غزة.

-

"الغارديان": صراع البقاء كأكاديمي في غزة

صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت مقالاً يتناول شهادة شخصية من أكاديمي في غزة يوثق تجربة العيش والعمل تحت وطأة الحصار الإسرائيلي والمجاعة المفروضة على القطاع. ويصف الكاتب الجوع والعطش كواقع يومي، وكيف يؤثر على القدرة على التفكير، والتدريس، والبحث العلمي.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

من الصعب الحفاظ على يقظة الذهن عندما يكون الجسم نحيفاً ومُصاباً بالجفاف، لكن التضامن يُعلّم الطلاب الجائعين أنّ أفكارهم لا تزال مهمة.

عليّ الاعتراف: أكتب هذه المقالة وأنا أتضور جوعاً.. أنا جائع جداً إلى درجة تمنعني من التفكير بوضوح، وضعيف جداً إلى درجة تمنعني من الجلوس منتصباً لفترة طويلة. لا أشعر بالخجل لأن تجويعي مُتعمد. أرفض جوعي حتى وهو يُنهكني. لا سبيل آخر للنجاة.

منذ 2 آذر/مارس 2025، فرضت "إسرائيل" حصاراً شاملاً على غزة. لا يدخل أو يُوزّع سوى القليل من المساعدات، من طعام ودواء ووقود. الأسواق خالية، والمخابز ومطابخ المجتمع ومحطات الوقود مغلقة.

في 27 تموز/يوليو، أكّدت منظمة الصحة العالمية وفاة 74 شخصاً بسبب "سوء التغذية" في غزة هذا العام، 63 منهم في تموز/يوليو. من بين القتلى 24 طفلاً دون سن الخامسة وطفل واحد أكبر سناً. الجوع يتفاقم، يكاد يكون من المستحيل إيقافه.

أُلقيت كمية شحيحة من المساعدات. وصفت منظمة أطباء بلا حدود هذه الإنزالات الجوية بأنها "غير فعّالة وخطيرة للغاية". ووُصفت نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بأنها "مصائد موت"، وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ هذا النظام ينتهك المبادئ الإنسانية، وأنه تسبب في خسائر بشرية تفوق ما أنقذه.

لم تعد المجاعة تُشكل تهديداً، بل هي موجودة. في بعض الأيام، أشعر بتقلصات في معدتي وأنا أحاول مراجعة فقرة واحدة. أشعر بجفاف وألم في أصابعي، عطشان من نقص السوائل. الجوع يصرخ. أقرأ، لكن الجوع يصرخ في أذني. أكتب، لكن فمي ينكسر مع كل ضغطة زر.

وعندما أحاول أن أهدأ، أن أفكر في ملذات الهدوء المتواضعة، يطوف بي ذهني: أي جحيم سأغرق فيه لو كنت في مكتبة؟ يا له من فنجان قهوة بين المقالات. شطيرة بين الجمل. وجبة خفيفة مع قراءة متأنية لآخر عدد من مجلة ما.

أتساءل: كيف لي أن أحافظ على هدوئي وقد أصبح جسدي نحيلاً وجافاً؟

يبدأ الجوع بزمجرة، وينتشر بسرعة. بالكاد تحملني ساقاي إلى أقرب مقهى إنترنت. هناك، أحاول مواكبة العمل والالتزامات، وشحن أجهزتي، والتواصل ولو للحظة مع العالم الخارجي. ولكن مع حقيبة كمبيوتر محمول ثقيلة على كتفي، تبدو الرحلة أشبه بعبور صحراء لا نزهة قصيرة.

في بعض الأيام، يتوقف البقاء على كيس واحد من "بلامبي نت"، وهو معجون مغذٍّ مصنوع من الفول السوداني يُوزّع عادةً مجاناً في مناطق المجاعة، ولكنه يُباع هنا بنحو 3.50 دولار، وهو سعر لم يعد الكثيرون قادرين على تحمله. أما إذا كنت أكثر حظاً، فقد تشتري بعض البسكويت المدعم باهظ الثمن.

لكن المشكلة لا تقتصر على دفع ثمن الطعام فحسب، بل تتعلق بالوصول إلى المال في المقام الأول. فمع تضرر جميع بنوك غزة وانعدام أي صراف آلي يعمل، أصبح النقد نادراً وضرورياً. المعاملات الإلكترونية، أو نقاط البيع الإلكترونية، ليست شائعة هنا، فجميع المشتريات تقريباً تعتمد على النقد.

بعد ما يقرب من عامين من الحرب، تتمزق الأوراق النقدية وتتآكل، وغالباً ما تُرفض في المتاجر. قد يكون سحب الأموال من حسابك الخاص استغلالياً: فالسحب من خلال صرافة غير رسمية خارج الإجراءات المصرفية المعتادة قد يكلف عمولة تصل إلى 50%.

هذا يتناقض بشدة مع روح غزة المعروفة بكرمها، حيث كان الجيران يعتني بعضهم ببعض دائماً، وحيث، منذ زمن طويل، لم يكن أحد ينام جائعاً إذا كان لدى شخص آخر طعام ليشاركه.

لم تختفِ تلك الروح. لا يزال الناس يتشاركون القليل الذي لديهم. لكن حجم الحرمان قد ازداد بشدة إلى درجة أنّ حتى أكثر الأيدي سخاءً غالباً ما تكون فارغة. تنام العائلات جائعة وتستيقظ جائعة.

في يوم من الأيام تحديداً، كنت أعمل بلا توقف، أكافح رغم الدوار والإرهاق. عندما وصلت إلى درج شقتي، كانت ساقاي بالكاد تحملانني. انخفض مستوى السكر في دمي بشكل حاد. انهرتُ فور وصولي إلى غرفتي. نُقلتُ على وجه السرعة إلى أقرب طبيب عام، حيث أُعطيتُ محاليل وريدية لتثبيت حالتي.

في صباح اليوم التالي، عدتُ إلى العمل. ليس لأنني تعافيتُ، بل لأنني شعرتُ أنني لا أستطيع التوقف. كانت هناك مقابلاتٌ عليّ إجراؤها ونسخها، وطلابٌ عليّ دعمهم، ورسائل يجب إرسالها. غلبت الحاجةُ الملحةُ للشهادة على حاجتي للراحة.

الأمر لا يتعلق بالغرور، بل برفض الاختفاء. مقاومة المحو البطيء الذي يصاحب الحرب والمجاعة. الإصرار على استمرار أفكارنا وعملنا، حتى وإن كان ذلك تحت الأنقاض. في غزة، أن تكون أكاديمياً اليوم يعني رفض أن تختزل إلى مجرد إحصائية.

هناك أيام تبدو فيها الاستمرارية مستحيلة. ينهار جسدي. القراءة تصيبني بالدوار. التركيز يتلاشى. التدريس يصبح معركةً للحفاظ على التماسك.

وإلى جانب العبء الجسدي، هناك تآكل آخر؛ تآكل الهوية. كباحثين، علينا أن نزرع التفكير التحرريّ بين طلابنا. ولكن عندما تكون حقائقنا اليومية هي الجوع والحزن والنزوح، نبدأ بالتساؤل عما إذا كنا لا نزال نؤدي هذا الدور.

ماذا يعني أن تكون باحثاً عندما تُسلب منك الظروف اللازمة للتفكير والتدريس والإبداع؟ ماذا تعني الحرية الأكاديمية عندما تقيّد الحرية الفكرية والسياسية والتربوية بالحصار؟ ماذا يعني توجيه الشباب نحو البحث النقدي ونحن نكافح نحن أنفسنا للبقاء على قيد الحياة؟ هذه الأسئلة لا تزال عالقة، ليس كهاجس مُجرّد، بل كتوترات مُعاشة. ومع ذلك، نواصل مسيرتنا. لأن التوقف يعني التخلي عن أحد آخر ما تبقى من طاقتنا.

كثيراً ما أجد نفسي عالقاً بين خيارين صعبين في الفصل الدراسي: إما تجنب مناقشة الأزمة خوفاً من إعادة صدمات طلابي؛ أو مواجهتها مباشرةً، فاتحاً بذلك مجالاً للتأمل الجماعي. كلا المسارين محفوف بالتحديات، لكنهما مدفوعان بنفس الأمل، ألا وهو استخدام التعليم ليس فقط للإعلام، بل أيضاً للتحرر من خلال مساعدة الطلاب على الإيمان بأن أصواتهم لا تزال مهمة.

يستمر العمل. دعوات بحثية. لقاءات مع المشاريع. ندوات إلكترونية. محاضرات مسجلة. جلسات تدريبية، وإن كانت تتوقف أحياناً. هذا هو واقعنا. ومع ذلك، نحضر الدروس، ونكتب المقترحات، ونلقي المحاضرات، ونشارك في المؤتمرات، وننشر. لا لأننا أقوياء أو شجعان، بل لأننا نؤمن بقوة التعليم التحويلية. ولأن التوقف يعني الاستسلام للصمت.

ومع ذلك، تبقى الحقيقة الأساسية صعبة النطق: نحن جائعون. ليس صدفة، بل هو تصميم. لأيام، كان العدس المقشر وجبتي الوحيدة. البحث عن الدقيق أشبه بمغامرة.

وعندما نتمكن من جمع المكونات، يكون الخبز على نار مفتوحة مُرهقاً جسدياً ونفسياً. نحرق حطب الأثاث المكسور لصنع الخبز. تُصبح الدفاتر المستعملة والورق المُمزق وقوداً؛ وإلا، نضطر لشراء الحطب لمجرد إتمام العمل. الأمر لا يتعلق بالجوع فقط، بل يتعلق بإجبارنا على الكفاح من أجل البقاء في صمت.

إشعال النار تحدٍّ شاق. نفدت أعواد الثقاب. يكاد يكون من المستحيل استبدال الولاعات، وحتى لو توفرت، فقد تكون باهظة الثمن.

أولئك الذين لا يزالون يملكون ولّاعة تعمل، يُعيدون ملأها بحذر بكميات صغيرة من الغاز. في كثير من الحالات، تتشارك العائلات أو الجيران شعلة واحدة، ويمررونها من منزل إلى آخر، وهو عمل آخر من أعمال التضامن والروح الخالدة.

لذا نواصل التوثيق. لا من باب البطولة، بل لنبقى حاضرين. لأن وراء كل تقرير، وكل حاشية، وكل محاضرة تكمن حقيقة أعمق: المعرفة لا تزال تُنتَج في غزة. حتى الآن. وخاصة الآن.

ماذا يعني التضامن عندما يُضطر بعضنا للتفكير والتعليم والعمل وهم يتضورون جوعاً؟ ماذا يعني الشمول عندما يُحدد الحصول على الغذاء والماء والأمان من يحق له المشاركة؟

هذه ليست دعوةً للصدقة، بل هي دعوة لمواجهة حقيقة مُرّة: لا معنى للتضامن إن لم يُسمِّ ويتحدَّ الأنظمة التي تُبقي الناس مُستبعدين بينما يُكافحون من أجل البقاء تحت الحصار والاحتلال والحرمان المُتعمَّد.

التضامن الحقيقي يعني طرح أسئلة جادة: من يحق له الكلام؟ من يُسمع؟ من يستطيع مواصلة التعلم وتخيل مستقبل في ظل تساقط القنابل وتفاقم الجوع؟

التضامن يعني تغيير طريقة تعامل العالم مع من يمرون بأزمات: تعديل المواعيد النهائية، والإعفاء من الرسوم، وإتاحة الوصول إلى الكتب والمجلات، وإفساح المجال لأصوات من غزة وخارجها - لا كضحايا بل كشركاء متساوين. يعني الإدراك بأن الحزن والجوع والبنية التحتية المدمرة ليست "عوائق" للعمل - بل هي ظروف حياتنا الحالية.

إنّ توليد المعرفة في سياق الجوع هو التفكير في الألم. أن نُعلّم الطلاب الذين لم يأكلوا، ونُخبرهم أنّ أصواتهم مهمة. أن نُصرّ، رغم كل الصعاب، على أن غزة لا تزال تفكر، ولا تزال تتساءل، ولا تزال تُبدع.

هذا، في حد ذاته، عمل من أعمال المقاومة.

نقله إلى العربية: بتول دياب.