الجهل المركّب

أمّة لا تقرأ، لا تتحاور، لا تنتقد ذاتها، ولا تنفتح على غيرها، هي أمّة تسير بخطى ثابتة نحو الهاوية، حاملة معها ترسانتها التكنولوجية الحديثة لتديم جهلها وتعظّم من خسارتها.

"النَّاسُ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإمّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْـخَلْقِ" (علي بن أبي طالب)

**

كلما قرأت، أو سمعت، رأياً متعصّباً يرفض الآخر ويقصيه فقط لأنه يختلف عنه ومعه في الرأي والعقيدة أو في العرق والطبقة، شعرت بالرعب والخوف من هذا الجهل المتمكّن من أصحابه والمترسّب في قعر النفس الأمّارة بالسوء، وخلت مستقبل البلاد والعباد حالكاً مظلماً، أكثر من حاضرها، ما لم نكسر طوق الجهل والتخلّف والتطرّف، وننشر العلم والثقافة والمعرفة كمنافذ خلاص من هذا النفق المسطوم الذي نحن فيه.

يخيّل للكثيرين أنّ الجهل هو مجرّد غياب المعلومة، كصفحة بيضاء لم يخطّها قلم المعرفة بعد. لكنّ الحقيقة المرّة هي أنّ الجهل، في زمننا هذا، صار كياناً متشعّب الجذور، طاغي الظلّ، يبني لنفسه أيديولوجيات متكاملة، ويقيم حول عقول أتباعه أسواراً من اليقين المطلق. إنه ذلك الوحش الذي يرتدي ثوب المعرفة وهو أبعد ما يكون عنها، يطلق عليه اسم "الجهل المركّب"، حيث يجهل المرء ويجهل أنه يجهل، فيعيش في قوقعة يقينه الواهي، معتقداً أنّ الكون بأسره محصور في حدود ما يراه ويعرفه.

إنّ الخطورة الكبرى لا تكمن فقط في قلّة الثقافة أو ضيق الأفق، بل في الاكتفاء بما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، من دون تمحيص أو نقد أو مساءلة. إنه ذلك الإرث الثقيل الذي يتحوّل من جذور نستمدّ منها القوة إلى قيود تمنعنا من الانطلاق في فضاءات الفكر الرحبة. فنرفض الآخر لمجرّد أنه آخر، ونخاف على هويتنا من ثقافات الغير، غافلين عن حقيقة أنّ الهوية الأصيلة هي التي تثري نفسها بالانفتاح، لا التي تتقي نفسها بالانغلاق. وكأننا نعيش في صناديق مغلقة، نرمق منها العالم من ثقب ضيّق، ثم نزعم أننا رأينا كلّ شيء وفهمنا كلّ شيء.

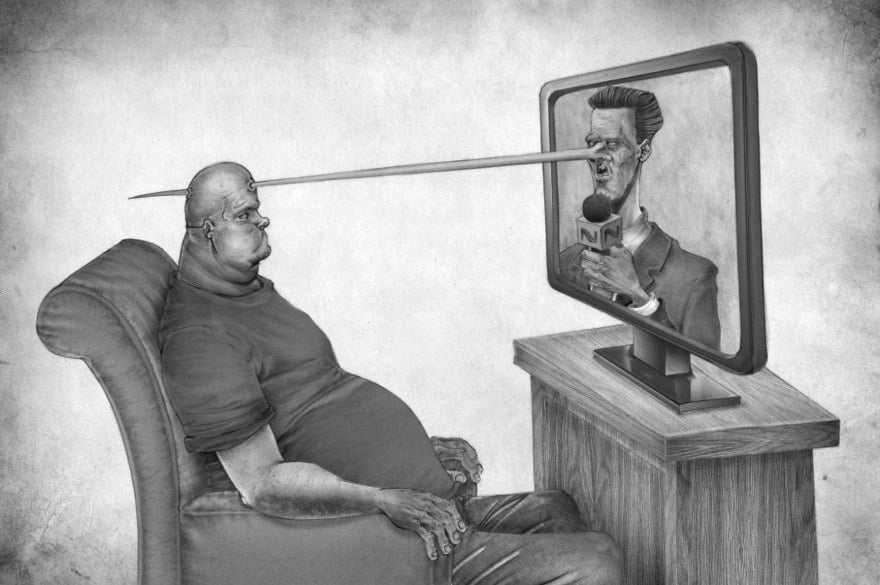

وهنا تكمن المفارقة العجيبة لهذا العصر: ففي زمن التواصل الاجتماعي والميديا المفتوحة، حيث يفترض أنّ المعرفة تتدفّق بحرية لتذيب حدود الجهل، نجد أنّ التعصّب والتطرّف والانغلاق تزداد يوماً بعد يوم. تلك المنصات التي افتُتحت نوافذها على عالم لا نهائي من المعلومات، تحوّلت إلى أدوات لتكريس الجهل لا لمحاربته. فبدلاً من أن تكون ساحات للحوار العميق والتبادل الثقافي المثمر، اختزلت الفكر في مقاطع سريعة ورؤوس أقلام، وقدّمت كلّ ما هو سطحي واستهلاكي، يلهي ولا يغذّي، ويؤجّج العواطف ولا ينير العقول.

الخوارزميات الذكية، بدلاً من أن تفتح لنا آفاقاً جديدة، حبستنا في "غرف صدى" مريحة، تكرّر لنا ما نريد سماعه فقط، وتعزّز قناعاتنا المسبقة، فتنمو بذور التعصّب في تربة خصبة من اليقين الوهمي، معزولة عن أيّ رأي مخالف أو فكر مختلف.

وما أقساه من زمن نعيشه الآن! زمن تقدّمت فيه البشرية تكنولوجياً حتى كادت تلامس الأساطير، ولكنها تراجعت ثقافياً واجتماعياً وأخلاقياً إلى حضيض التاريخ. لقد أصبح الجهل سلعة رائجة، تباع وتشترى في سوق السياسة والإعلام. لقد حوّلنا الانغماس في العالم الرقمي إلى مستهلكين سلبيين للمحتوى، لا إلى باحثين نشطين عن المعرفة. فصرنا نعتقد أنّ "الإعجاب" على منشور ما يغني عن قراءة كتاب، وأنّ "المشاركة" لفيديو طريف تغني عن حوار جادّ مع ثقافة مختلفة.

وهكذا، يصبح من السهل أن تتحوّل المجتمعات إلى ساحات للمغالطة والادّعاء. يصبح من السهل أن يصل "حثالة القوم"، أولئك الذين يمتطون صهوة الجهل والعاطفة الجيّاشة غير الواعية، إلى أعلى مراتب السلطة والقرار.

ها هي أعظم الدول التي تدّعي التقدّم والتحضّر تقدّم لنا مثالاً صارخاً: رجل يفتقر إلى أدنى مقوّمات الأخلاق والإنسانية، يمارس السياسة بمنطق الصفقة والعصابة، فيحوّل دفّة الحكم في أمّة عظيمة إلى مسرحية هزلية خطيرة، تديرها الغريزة لا العقل، والأنانية لا المصلحة العامّة. إنه نتاج طبيعي لمجتمع استسلم للجهل الطوعي، وفضّل الخطاب الشعبي الاستقطابي على الحوار المنطقي الرصين.

إنّ تأثير هذا الجهل لا يقف عند حكم فرد أو انهيار قيمة أخلاقية بعينها. إنه سرطان ينهش في جسد الأوطان كلّها. يفرّق بين أبناء الشعب الواحد، يمزّق النسيج الاجتماعي، يضيّع الطاقات، ويهدر الموارد في معارك وهمية من صنع الجهل نفسه.

أمّة لا تقرأ، لا تتحاور، لا تنتقد ذاتها، ولا تنفتح على غيرها، هي أمّة تسير بخطى ثابتة نحو الهاوية، حاملة معها ترسانتها التكنولوجية الحديثة لتديم جهلها وتعظّم من خسارتها.

فهل من خلاص؟ إنه يكمن في ثورة ثقافية شاملة تبدأ من الفرد. ثورة يكون شعارها الأول "اعرف نفسك" بكلّ تواضع المعرفة وإدراكها لحدودها، ثم "اعرف غيرك" بانفتاح يغني ولا يهدّد. إنها الدعوة إلى اقتلاع جذور اليقين الزائف، وإلى إعادة اكتشاف متعة السؤال، وشجاعة الاعتراف بالخطأ، وجمال التناغم في ظلّ الاختلاف. لأنّ المعرفة الحقيقية ليست امتلاك معلومات، بل هي حالة من التواضع أمام سعة العالم، والرغبة الدؤوبة في أن نتعلّم معاً، لا أن نجهل معاً، فنتقاتل.