القنيطرة بين "ستة أيام" و"الأبتر": أين البطل؟

بين سهيل في "ستة أيام" لحليم بركات وبين العجوز في "الأبتر" لممدوح عدوان.. ألا يعدّ نقد فوضى مواجهة "إسرائيل" انهزاماً أمام انعدام المواجهة؟

يرد في دراسة لتيسير مرعبي وأسامة حلبي بعنوان "الحياة تحت الاحتلال: مرتفعات الجولان" سنة 1992 التالي: "مع ذلك كان الناس، في أغلب الأحيان، هادئين نسبياً في الأعوام الأولى. لم يحبوا الاحتلال، لكنهم تفادوا قول أي شيء خوفاً من السجن".

يجيء في رواية "ستة أيام" (1961) لحليم بركات، في الصفحة الأولى من اليوم الأول: "إنّ أمةً كبيرة ستهلك، كأنه عرّافة دلفي وقد أخذ دخان المذابح يغمرها".

الرواية كلّها، بجملها الشعريّة القصيرة، وأجوائها التي تُحيل إلى الرعب وتُرجِع إلى الاغتراب، بعباراتها المقتضبة والمكهربة بحسب وصف ميخائيل نعيمة، ونبضها العالي اللجوج الذي كأنه في سباقٍ مع الثواني، أو كأنه يخشى أن تمرّ به ثانية فلا ينتزع منها كل ما هي مشحونة به من أحداث وأسرار.

الرواية كلّها إذن تكاد تكون معادِلة لكلمات الشاعر ثيوكريتوس عن عرّافة دلفي: "الآن هي تستعد… احذروها عندما ترعد وتزبد… وتتفوه بكلمات كالصواعق… ومثل أحاجي السحر تسير بك الكلمات عبر مصيرك الذي تتمنى لو لم تعرفه".

تنطبق العبارتان الأخيرتان تماماً على الرواية، كما يبدو أنّ ما كُتِب في تقديمها كافٍ كي لا تُلغى متعة اكتشافها: كانت (أي الرواية) سبّاقة في أسلوبها، وفي طرحها لموضوع هزيمة العرب في حربهم ضد "إسرائيل" الذي حصل بعد ذلك بسنوات (سنة 1967)، وفي جرأتها على طرح أفكارٍ جديدة تمسّ صميم مشاكل المجتمع العربي.

فالرواية توجّه نقداً مبكراً لأساليب النضال آنذاك، ولتقديس الأشخاص، وللرهانات الفاشلة على قدرة الأنظمة العربية آنذاك على تحرير الأرض المحتلّة، كما للانقسامات الطائفية والمذهبية التي تنخر وحدة المجتمع العربي، ولتلك الصورة من البطولات التي تدفع ثمناً غالياً، ولكنها لا تجني سوى الهزيمة.

وهي تقول ذلك بلغة مباشرة بسيطة وقوية، بعيداً عن التفخيم اللغوي الذي كان يميز الكتابة العربية، فتعتمد الجملة القصيرة وترسم صورة واقعية لم تكن هي الصورة السائدة آنذاك.

رفض حليم بركات دائماً وصف روايته بالنبوءة، وأصرّ على أنها مُستقاة من دراسته للمجتمع العربي وفهمه له. لكنّ الرواية، من جهة ثانية، تشمل البحث المجتمعي في الإطار الروائي، ولا سيما في موضوع الاغتراب. إنّ القضية الأساسية التي يطرحها بركات هنا من خلال بطله، وفقاً لعبد الكريم الأشتر في "دراسات في أدب النكبة"، هي قضية القدرة على فهم الواقع المتخلف في بلادنا، وتجاوز ما يولّده في النفس من إحساس منفّر بالقبح، والرضا عنه بالرغم من أغلال التخلف الثقيلة.

إذاً، هي القدرة على تحطيم أسوار الذات، وخلط همومها بهموم الأرض وناسها، حتى تصبح جميعاً همومه (أي البطل) التي يسعى للخلاص منها. يختصر الأشتر مغزى هذه الرواية بالقول إن: "الانتماء، الانتماء العميق الواعي إلى الوطن وقضيته، والامتلاء بهما، والفرار إليهما من التوتر والحيرة والضجر، أمراض المجتمعات المعقدة".

"الأبتر" في المنصورة

-

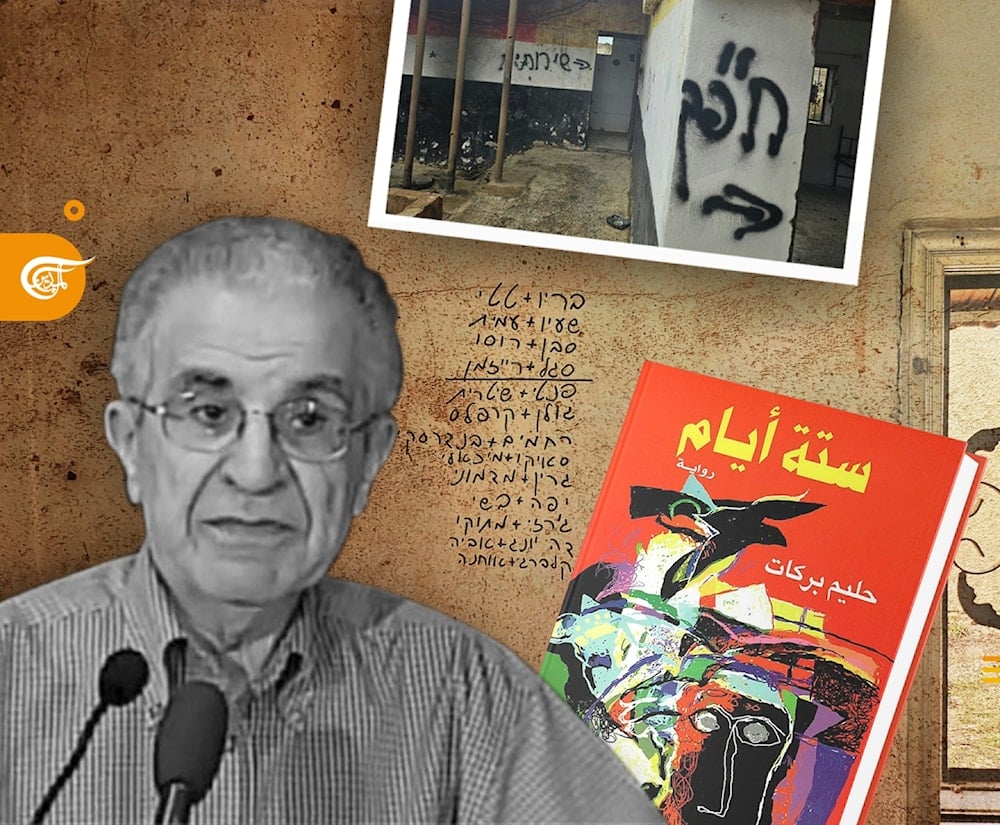

صورة من مركز عسكري سوري في القنيطرة وتظهر كتابات بالعبرية على الجدران بعد التوغل الإسرائيلي مؤخراً (الميادين نت)

يصور ممدوح عدوان في روايته القصيرة "الأبتر" ما يحدث في قرية المنصورة الواقعة قرب القنيطرة أيام هزيمة 1967. إذ بقي رجلٌ عجوز في القرية وظلّ يشتغل في أرضه ويرعى بقرته ويشق الأرض للساقية ويحلم بعودة الأهالي.

يحاول الحاكم العسكري أن يستميله ليشتري بقرته منه ويشجعه على النزوح إلى دمشق، لكنّ الرجل يرفض. بعد أن يخرج من مكتب الحاكم يقابله سكّان القنيطرة فينصحونه بأن يبيع ويذهب للعيش معهم، لكنه يرفض.

ليلاً، يلجأ إليه شابٌ ملثم فيعرف العجوز أنه مقاوم للاحتلال. يطعمه ويسقيه، ويخاف عليه من الموت. لكنّ الشاب يرفض إلا أن يتابع طريقه. يزور العجوز قبر زوجته وينام عنده. يستيقظ صباحاً على احتراق حقول القمح في القرية. يحاول إخماد الحريق فلا يستطيع، ينظر حوله فيجد جنود الاحتلال يتفرجون. يطلب منهم المساعدة فيضحكون منه وعليه. يجن. يضرب اثنين منهم ويحاول أن يضرب الثالث، لكنه يُضرَب بكعب البندقية على رأسه. يستيقظ من إغماءته، يجد الجنود يكسرون أبواب البيوت ويسرقونها، يحاول مهاجمتهم فيسخرون منه مجدداً. يأمرونه أن يذهب إلى بيته فيفعل. يجلس أمام البيت. يغادر الجنود على الشاحنات مع الأغراض التي سرقوها. يطلقون النار عليه فيخطئون أول مرة، ويصيبونه في الثانية. يموت وهو يفكّر: إن عاد الشاب الملثم مرةً أخرى، مَن سيستقبله؟

ومأخذ حليم بركات على مجتمع دير البحر أنه يريد أن يقاتل من دون تخطيط، أن يجابه العدو بالوهم والخرافة، بلا نظام. وهو ما يقوله سهيل بطل الرواية: "كيف يواجهون الأعداء؟ بالبندقية العتيقة، والمسدس، والخنجر، والوهم الخرافي في الرؤوس، والساعة المتوقفة عن المسير؟".

لكنّ اغتراب سهيل، سنة 2025، أمام مدينة تُحتَل بصمت، جزئياً، مثل القنيطرة، هو اغتراب رفاهيّ. ولا ريب أنّ نقده لفوضى المواجهة سيصبح انهزاماً أمام انعدام المواجهة.

بين العجوز في قرية المنصورة، وسهيل في دير البحر عند حليم بركات، تظهر مصطلحات البطل والبطولة. البطل في تعريفات "لسان العرب" و"المعجم المفصل" في الأدب وتعريفات البطل في النظريات الأدبية، ترجع إلى البطل بألف وجه، وإلى الحرائق، "قلّب نظره في الأرض حوله. كانت الحقول تحولت إلى رماد وكانت النيران تلتهم حقولاً أخرى بعيدة... لماذا يحرقون الحقول؟... وتذكّر الفدائي، لو كان هذا الشاب هنا لتغيّر الموقف".

وحين كان العجوز يموت، في النهاية، تذكّر الفدائي: "في اللحظة الأخيرة تذكر الفدائي... لن يراني حين يمرّ بالقرية".

وفي نهاية "ستة أيام" ثمة حريق أيضاً: "هذه دير البحر، إنها تشتعل. النيران تمتد في خطٍّ طويل، الدخان يرتفع باحمرار يسودّ، يسودّ.. ثم يترمّد.. يترمّد.. لا يتلاشى. لم يقل شيئاً. لا يستطيع".