المدينة عالَم

ثمة ضرورة اليوم لمراجعة هذه العلاقة الملتبسة بين الفلسفة والمدينة، في ضوء التحوّلات التي مسّت من جهة المدن، ومن جهة أخرى التفكير الفلسفي، كما أن الراهن وما يقتضيه من حلول ومقاربات يثير أكثر الحاجة إلى قطع هذه الفواصل بين الفلاسفة والمجتمع.

-

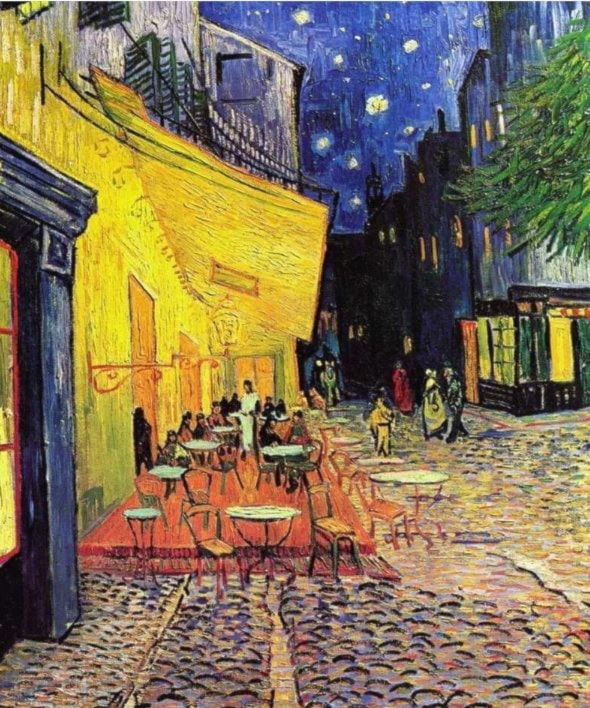

(فنسنت فان غوخ)

يمكن القول إن أوّل درس يجب أن نتعلمه ونحن نعيش في هذا العالم المضطرب، هو حب المدينة، وأن الاهتمام بالمدينة مرتبط من جديد بانشغال وجوديّ. نطرح من جديد السؤال عن معرفة إمكانية صلاحية المدينة للتفكير في الحياة اليومية للتفاعل المجتمعي، وهو ما أشار إليه الفيلسوف الفرنسي، هنري برجسون، يوماً حين قال إنه: "لا توجد مسألة فلسفية كبرى لا يمكن التعبير عنها في لغة الحياة اليوميّة".

حضرت المدينة كـــ "مشروع تأملي"، كما هي الحال مع أفلاطون الذي صاغ منها نموذج المدينة الفاضلة بما هي مجتمع مختلف ومتميّز. وهي لذلك شكلت، أي المدينة، أفقاً أنثروبولوجياً بالمعنى الذي تتحرّر فيه من قبليّاتها، سواء كعلم للمجتمعات المسمّاة بدائية التي تنحو نحو الاندثار، أو كعلم استعماريّ خاصّ بالمستعمرات السابقة، أو كعلم للمجتمعات التقليديّة أو القرويّة.

وتحلّ محلّها أثروبولوجيا جديدة لعوالم جديدة: عوالم المدينة. بهذا المعنى تكون المدينة أفقاً أنثروبولوجياً، من أنثروبولوجيا العوالم المعاصرة. وبحسب الأنثروبولوجي والباحث الفرنسي، مارك أوجيه، تعدّ "المدينة عالَماً، لأنّها من العالم، ولكونها تحمل جميع خصائص العالم الحالي… في المدينة تستشعر إذاً وبشكل مخصوص تعدديّة العوالم التي تصنع العالم المعاصر".

أي أن المدينة، عالَمٌ. إنّها في المعنى الأول مكانٌ، مجالٌ متجسّد في رموز، معالم، آثار، قوّة استحضاريّة، أي كل ما يتقاسمه أولئك القائلون بأنّهم أبناء هذه المدينة، فما فتئنا نسمع سؤالاً متكرّراً: "مِنْ أين أنت؟". السؤال يوحي بأنّ هوية كلّ فرد تمرّ أيضاً عبر مكان عيشه. عالم المدينة مكتفٍ بذاته وله تاريخه الخاص ومعالمه ورموزه. إنّ للمدينة تاريخاً وشخصية ويتعرّف قاطنوها (أو معظمهم) على ذواتهم فيها. هذا التماهي الجماعي قد يبلغ حدّ تأكيد صفات سيكولوجية مشتركة بين جميع سكان المدينة.

على غرار الفلاسفة، السيميولوجيين وعلماء الاجتماع، صار للأنثروبولوجيين مدينتهم. نتحدث عن المدينة التي يصيغها ويعيد صياغتها الأنثروبولوجي. يتعلّق الأمر في المقام الأول بالمدينة المعاصِرة، المدينة المعاصَرة التي نتنفسّ معاصَرتها. أمّا في المقام الثاني، فيتعلّق الأمر بالمدينة المعيش la vécue ville. هذه هي مدينة الأنثروبولوجيين اليوم؛ مدينة في طور تأليف وبناء دائم؛ في طور حركة وسيرورة مستمرة.

***

نهدف في قراءتنا هذه إلى فهم مدى تأثر المدينة بظاهرة العولمة وآلياتها، وذلك من خلال الكشف عن بعض التغيرات البنيوية والوظيفية مع ازدياد وطأة العولمة. ولعل القيمة البحثية هنا يجب أن تتمثل في إثارة مجموعة من التساؤلات والإشكاليات عن علاقة المدينة بالعولمة.

في العولمة الراهنة التي تميّزها أهمية المرجعيّة الفردية، فضلاً عن تسارع حركة التاريخ وانتفاخ الصور وازدياد الوعي الكوكبيّ، لا يمكن للمجال (الفسحة/ المكان) أن يكون مكاناً للجميع، إلّا إذا كان مكاناً لكلّ فرد. لكن بشرط ألّا تفضي هذه الفرديّة إلى العزلة عن مجتمع المدينة، أو ألا تصبح المدينة المعاصرة كتوليفة أماكن متعلقة بالحداثة وتفقد شخصيتها، وتتوحّد أشكالها (أي تتماثل)، وتتوسّع كالإمبراطوريات، وتستحثّ هويّات أخرى من خارجها وضدها، وتعيش نوعاً من الاغتراب، في ظلّ التغيُّرات المتناسلة والمتسارعة للمعاصرة.

في تناوله لمفهوم المدينة، اعتبر ماكس فيبر، أن النموذج المثالي للمدينة لا وجود له على الإطلاق في التاريخ إلا في أوروبا الغربية، لأن المدينة الأوروبية هي قمة ما بلغته العقلنة الحضرية من ترشيد وعقلنة وسلطة وبيروقراطية، وديمقراطية ومجالس سلطوية وقضائية ومالية وقوانين ودساتير، وفي محاولته لتعريف مفهوم المدينة يقول بأنه من وجهة النظر السوسيولوجية لا يوجد تعريف واحد للمدينة. وعندما أراد صياغة تعريف نموذجي للمدينة قال: "يمكننا تعريف المدينة بطرائق متعددة، وكل التعاريف تشترك في نقطة واحدة وهي أن المدينة لا تكمن في سكن واحد أو سكنات متعددة منتشرة بشكل مبعثر، إنها تتشكل على كل حال من السكن المتجمع (ولو نسبياً)، وفي المدن تبنى الدور بالقرب من بعضها البعض، والقاعدة العامة هي أن تبنى حائطاً لحائط. إن التصور الشائع في الوقت الحاضر يربط المدينة بخصائص كمية محضة".

***

شكّل نموذج "المدينة الفاضلة"، أو اليوتوبيا (utopia)، المثال المنشود في أحلام البشر ومخيلتهم، على مرّ العصور، حيث يعيش البشر حياة خالية من المنغصات والنقائص التي يعج بها الواقع المعيش ويتمكنون من تحصيل أهداف وغايات كبرى، مثل طيب العيش وتحقيق العدل وتحصيل السعادة، كما تصوروها وحلموا بها. فإذا كانت نظريات فلسفة الأخلاق تسعى إلى تحقيق السعادة على مستوى الفرد، فالمدينة الفاضلة تمثل نموذج تحصيل السعادة في صورتها الجماعية.

وفي مقابل اليوتوبيا، وُجدت كتابات عن نموذج المجتمع الفاسد أو الديستوبيا (dystopia)، حيث يتم استخدام القدرات الخيالية لتضخيم واقع مرير ومخيف بهدف إظهار بشاعته أو للتحذير من مخاطر مستقبلية. وحاولت بعض الكتابات الحديث عن المفهومين معاً؛ أعني اليوتوبيا والديستوبيا.

لا بدّ من الإشارة إلى أن اجتهادات أرسطو لا تزال مفيدة إلى اليوم في فهم "المدينة" باعتبارها مجموعة من الناس "تتوافق" على العيش في فضاء محدد، فالتفكير الفلسفي قادر بهذا المعنى على بلورة العديد من المعارف لخلق شروط "السعادة"، من هنا الحاجة إلى الفلسفة بقيمها العقلانية، وأبعد ما تكون على "المجرّد" في إيجاد نقط التقاطع الممكنة للعيش. هكذا، تنشأ علاقة التوتر بين التفكير الفلسفي والمدينة، إلى جانب "أنماط" التفكير المحددة لطبيعة حضور الفيلسوف الذي لا يتعامل مع "عامة المواطنين"، وفي المقابل، لا تلتزم المدينة بالاعتراف بالقيمة المعرفية والرمزية للفيلسوف.

ضمنياً، ظل التفكير الفلسفي منشغلاً بالقضايا الكبرى، وبأسئلته الخاصة عوض الانخراط في الشأن اليومي، خصوصاً أن التطوّرات الحديثة التي شهدتها المدن، والتي لا تستجيب بالضرورة إلى "منظومة مدينة أفلاطون الفاضلة"، تفتقد إلى منظومة من القيم تستطيع من خلالها الإنسانية ترسيخ حضورها داخل هذا التطوّر.

ثمة ضرورة اليوم لمراجعة هذه العلاقة الملتبسة بين الفلسفة والمدينة، في ضوء التحوّلات التي مسّت من جهة المدن، ومن أخرى التفكير الفلسفي، كما أن الراهن وما يقتضيه من حلول ومقاربات يثير أكثر الحاجة إلى قطع هذه الفواصل بين الفلاسفة والمجتمع، وهذا ما نبّه إليه ابن رشد بــ "ضرورة أن تنأى الفلسفة بنفسها عن المذاهب وعن الجمهور، لتحافظ على وجودها كقول مستقل"، ما سيخلق جواً عقلانياً يمكّن من ترسيخ قيم التعايش.

أما الفيلسوف رافائيل انتوهوفن فيقول "ليس مشكل الفيلسوف ما يحدث في الرّاهن، بل الحاضر، في متانته… إنّ ممارسة الفلسفة هو الانخراط في حياة المدينة والحديث عنها: إنه دوماً فعل سياسي، ولا يمكننا ممارسة السياسة إلا على حساب الحرية التي تمنحها الفلسفة، وعلى حساب القدرة على التفكير ضدّ أنفسنا".