قبل "ديزني" بآلاف السنين: كيف سبق الفراعنة عصر الرسوم المتحرّكة؟

قبل اختراع الرسوم المتحرّكة شكّلت النقوش الفرعونية على جدران المقابر أوّل محاولة واعية لالتقاط الحركة والزمن. كيف؟

في شتاء عام 1922، بينما كان البريطاني، هوارد كارتر (1874 – 1939) يزيل الغبار عن مدخل مقبرة توت عنخ آمون، لم يكن يدرك أنه لا يكشف فقط عن ذهب وتماثيل، بل يفتح نافذة على عالم بصري سيعيد تشكيل خيال البشرية. لم تكن تلك النقوش والألوان مجرد زخرفة جنائزية؛ بل كانت أول محاولة واعية لالتقاط الحركة والزمن، وتحويل الجدران إلى شريط مصوَّر ينبض بالحياة، يحمل في تفاصيله إرثاً سيجد طريقه بعد آلاف السنين إلى شاشات السينما واستوديوهات الرسوم المتحركة حول العالم.

في مقبرة "باكيت الثالث" في بني حسن، والتي تعود إلى نحو 2000 قبل الميلاد، تتجلى عبقرية المصري القديم في رسم أكثر من 200 وضعية متتابعة لمصارعين في حركات متعاقبة: من قبضة تمسك الذراع إلى ساق تلتف حول الخصر وجسد يُقلب على الأرض. هذه المشاهد، التي وصفها عالم المصريات، جون رومر بأنها "أول ستوري بورد في التاريخ"، لم تكن مجرد توثيق للحظات، بل محاولة لتحويل الفعل إلى لقطات متسلسلة، تماماً كما يفعل صناع "الأنيميشن" اليوم.

كان الفنان المصري القديم يدرك أن الحركة لا يمكن اختزالها في صورة واحدة، بل يجب تقسيمها إلى مراحل، ليمنح المشاهد وهم الحركة المستمرة.

هذه التقنية لم تكن حكراً على المصارعة وحدها. في معبد الأقصر، نجد مشاهد الحصاد مصوّرة عبر سلسلة من الرسوم: من حرث الأرض إلى جمع المحاصيل وربطها في حزم، في تسلسل بصري يروي قصة موسم زراعي كامل. حتى مشاهد الصيد في مقابر الدولة القديمة التزمت المنطق الزمني نفسه حيث تظهر الحيوانات أولاً حية، ثم مصابة بالسهام، وأخيراً مُعلَّقة للسلخ. هذا التتابع الزمني، أو ما يمكن اعتباره "إخراجاً سينمائياً" قبل اختراع السينما، يكشف عن وعي عميق بقوة الصورة المتحركة في سرد الحكاية وتخليد التجربة الإنسانية.

لم يكن المصري القديم يهدف فقط إلى توثيق الحياة اليومية أو الطقوس، بل سعى إلى خلق وهم الحركة، أي جعل الجدران تتكلم وتتحرك. هذا الحس بالحركة، والرغبة في تجزئة الفعل إلى مراحل، هو ما يجعل فن الجدران المصري القديم قريباً جداً من روح "الأنيميشن" الحديث. وكأن الفنان القديم كان يضع بذور فن الرسوم المتحركة، قبل أن يعرف العالم الكاميرا أو شاشة السينما.

اليوم، حين نشاهد مشهداً متحركاً في فيلم من إنتاج "ديزني" أو في أنيمي ياباني، ثمة خيط غير مرئي يربط بين تلك الإطارات الرقمية وجدران بني حسن: خيط الحكاية البصرية، حيث تتحول الحركة إلى قصة، والزمن إلى لوحة، والفن إلى ذاكرة خالدة.

توت عنخ آمون في عالم الأنيمي: إعادة تخيُّل الأسطورة

-

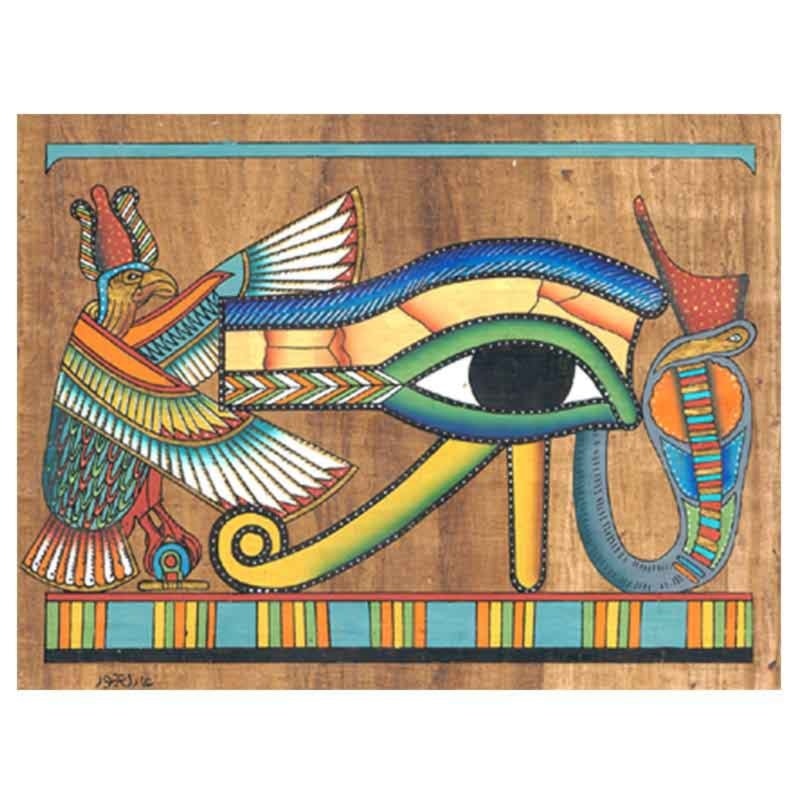

كان عين ودجات رمزاً للحماية والقوة والبعث في مصر القديمة

عندما أطلقت اليابان مسلسل "يوغي – يو" عام 1998، لم تكن شخصية "آتيم" – روح الفرعون العالقة في أحجية أثرية – مجرد استعارة عابرة أو زينة بصرية. كان حضور مصر القديمة في السلسلة عميقاً وواعياً، يبدأ من تفاصيل التصميم ويمتد إلى بنية السرد نفسها.

فـ"العين الأودجات"، أو عين ودجات، التي تظهر على جبهة يوغي عند حلّه لأحجية الألفية، ليست مجرد رمز زخرفي، بل استعارة بصرية متجذرة في الميثولوجيا المصرية، حيث كانت العين رمزاً للحماية والقوة والبعث، وقد استُخدمت في السلسلة كعلامة على اتحاد روح يوغي مع روح الفرعون آتيم، وكبوابة بين عالميْ الحياة والموت.

هذا التوظيف للرموز المصرية لم يقتصر على العين وحدها. التمائم الفرعونية، مثل العنخ (مفتاح الحياة)، حضرت في بطاقات اللعبة السحرية، وأُعيد إنتاجها كأدوات تمنح الأبطال قوى خارقة، في محاكاة واضحة لفكرة أن الرمز يحمل قوة الكون في المعتقد المصري القديم. حتى أسماء الشخصيات والوحوش، مثل رع وأنوبيس، استُحضرت من صلب الأسطورة الفرعونية، مع تعديلات درامية تناسب السرد المعاصر.

لكن الأكثر عمقاً هو كيف حوّلت السلسلة الميثولوجيا المصرية إلى دراما نفسية معاصرة. الصراع بين "يوغي" و"آتيم" ليس مجرد صراع بين الخير والشر، إذ يعكس ثنائية الحقيقة والظل في الفلسفة الهيروغليفية، حيث كان المصريون القدماء يرون أن الذات الإنسانية مركبة من قوى متضادة، وأن التوازن بينهما هو مفتاح النجاة في العالم الآخر.

تميمة الحياة (العنخ) التي تظهر في القصة، ليست فقط رمزاً للبعث، بل تصبح في سياق الأحداث سؤالاً وجودياً حول معنى الخلود، وهو الموضوع ذاته الذي شغل الفراعنة في "نصوص الأهرام" وطقوس العبور إلى الحياة الثانية.

هكذا، أعادت "يوغي – يو" تقديم الأسطورة المصرية في قالب درامي معاصر، حيث تتحول الرموز القديمة إلى أدوات سردية جديدة، وتصبح الأسئلة الكبرى حول المصير والهوية والخلود جزءاً من مغامرة يعيشها جيل جديد على شاشات التلفزيون.

الآلهة المصرية تكتسي ثياب الخيال العلمي

-

لقطة من مسلسل "ستارغيت إس جي 1"

في أواخر تسعينات القرن العشرين، قرر مسلسل "ستارغيت إس جي 1" أن يجعل من آلهة مصر القديمة كائنات فضائية متسلطة، تتلاعب بالبشر وتفرض عليهم عبادة قسرية.

هكذا أصبح "حورس"، علاوة على رمزية الحرب التي يمثلها في الميثولوجيا الفرعونية، إلى قائد عسكري يضع خوذة معدنية على شكل صقر، يفرض هيبته بقوة تكنولوجية تتجاوز حدود الأسطورة.

أما "أنوبيس"، إله الموتى، فقد ظهر بوجه ابن آوى مصقول، يجمع بين الرهبة القديمة والبرودة الميكانيكية، ليصبح قائداً للحرس أو حتى تهديداً وجودياً للمجرات، يضع قناعاً يخفي طبيعته غير البشرية ويعكس قدرته على التشكل والتخفي.

هذا الانزياح الدرامي كان انعكاساً لواحدة من السمات الجوهرية للديانة المصرية القديمة: قدرة الآلهة على التشكل في صور متعددة، من الحيوان إلى الإنسان إلى الكيان المجرد. في عالم "ستارغيت"، لم تعد الأسطورة حبيسة الماضي، متحولة إلى فرضية علمية تتلاعب بالهوية البشرية وتعيد كتابة التاريخ، في حوار مفتوح بين الميثولوجيا والتكنولوجيا.

تأثير هذه الرؤية لم يتوقف عند حدود الشاشة الصغيرة. في لعبة الفيديو الشهيرة "سمايت" (SMITE)، تتجسد الآلهة المصرية كأبطال يمكن للاعبين التحكم فيهم، كل منهم مزود بقدرات مستوحاة من أساطيره الأصلية. من "رع" الذي يطلق أشعة شمسية حارقة تكتسح ساحة المعركة، إلى "أنوبيس" الذي يقذف رماحاً سود تمثّل الموت والبعث، في محاكاة دقيقة للصور التي نقشها الكهنة على جدران معابد إدفو وأبيدوس.

في كل مرة يظهر فيها "حورس" أو "أنوبيس" في مسلسل أو لعبة، يتجدد حضور الأسطورة المصرية، وتعيد رموزها تشكيل الخيال الجمعي لجمهور عالمي، يؤمن أن الماضي لا يموت بل يعيد اختراع نفسه في كل عصر.

توم وجيري الفرعوني: الكوميديا البصرية عبر العصور

-

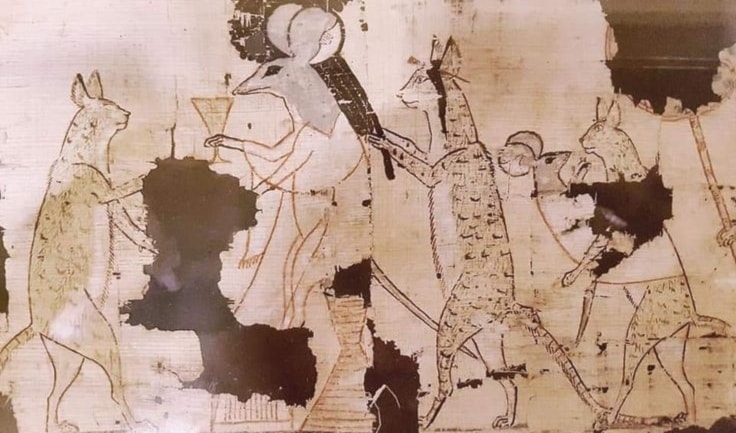

لم تكن مشاهد توم وجيري الفرعونيين استثناء في الفن المصري القديم، بل جزءاً من تقليد طويل من الهزل والسخرية

في مقبرة خنوم حتب الثاني ببني حسن، نحو عام 1950 قبل الميلاد، رسم الفنانون مشهدين متتاليين: قطة تطارد جرذاً في الحقل، ثم الجرذ نفسه يسرق الطعام من القطة النائمة. هذه اللوحة البسيطة، التي تُعد أقدم تصوير معروف لفكرة "المطاردات الكوميدية"، تكشف أن المصريين القدماء فهموا قوة التضاد البصري في سرد الحكايات، وأتقنوا استخدام الحيوان كرمز ساخر يعكس مواقف إنسانية أو سياسية.

ولم تكن هذه المشاهد استثناءً في الفن المصري القديم، بل جزءاً من تقليد طويل من الهزل والسخرية. فقد أبدع الفنانون في رسم برديات ساخرة، مثل البردية الشهيرة من عصر الدولة الحديثة، التي تُظهر فأراً يجلس على عرش وتخدمه القطط، أو جيشاً من الفئران يهاجم حصناً للقطط، في قلب ساخر للأدوار التقليدية بين المفترس والفريسة. هذه الأعمال لم تكن مجرد فكاهة، بل غالباً ما حملت إسقاطات سياسية أو اجتماعية، حيث استخدم الفنان الحيوان ليعبر عن أحوال البلاد أو ينتقد السلطة بشكل غير مباشر.

ويجد هذا التراث البصري صداه في القرن العشرين مع شخصيات مثل توم وجيري. لكن المفارقة أن العناصر الأساسية للكوميديا الصامتة – المطاردة الدائرية، التحول المفاجئ في القوة، استخدام الأدوات اليومية كأسلحة – كلها حاضرة في بردية "ويستكار" (1800 ق.م)، حيث يسرد الكاهن قصصاً عن سحرة يستخدمون تماثيل تتحول إلى تمساح أو شمع يذوب، في مشاهد تجمع بين السحر والفكاهة والعبث. حتى مفهوم "الكوميديا البصرية" الذي ميّز توم وجيري، من دون حوار، كان المصريون قد سبقوا إليه عبر رسومهم الساخرة وحكاياتهم المصورة.

الهيروغليفية كسيناريو مُتحرك

-

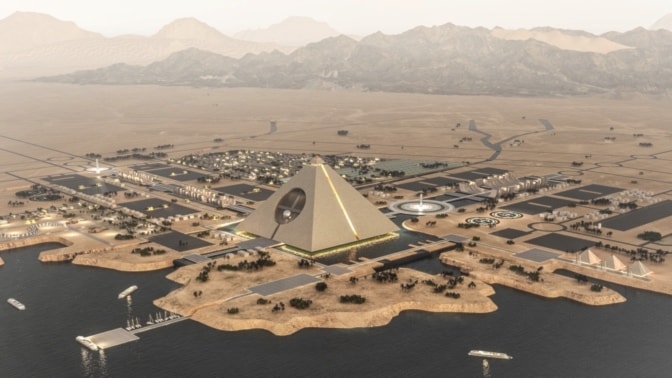

شكلت مدينة "ميتاتوت" (Metatut) أول مدينة مصرية افتراضية في الميتافيرس

اللغة المصرية القديمة نفسها تحمل بذور السرد البصري. في مقبرة "رع - مس" بسقارة (نحو 1300 قبل الميلاد)، نجد نصاً جنائزياً مكتوباً بعلامات هيروغليفية تتحرك حرفياً عبر الجدار: طائر البوم يرفرف بجناحيه، الشمس تشرق ثم تغرب، ماء النيل يرتفع وينخفض. هذه "الهيروغليفيات المتحركة" – التي درسها عالم المصريات، إريك هورنونج، تشير إلى أن الكتبة المصريين القدماء رأوا في الكتابة وسيطاً ديناميكياً، لا مجرد أداة تسجيل ساكنة.

لم تكن الهيروغليفية مجرد رموز، بل نظاماً بصرياً متكاملاً يجمع بين العلامات الصوتية والرموز الدلالية، والعلامات التوضيحية، ما جعلها قادرة على نقل الحركة والمعنى معاً.

اليوم، بينما تطور استوديوهات مثل "بيكسار" (Pixar) تقنيات الواقع الافتراضي (Virtual Reality)، يمكننا إعادة اكتشاف الرؤية المصرية للفن التفاعلي.

في معبد دندرة، كانت جدران "غرفة الولادة" تُضاء بمصابيح زيتية تخلق ظلالاً متحركة لآلهة الولادة، في عرض ضوئي يسبق عروض "الإسقاط الضوئي" (Mapping) الحديثة بثلاثة آلاف عام. كانت هذه الظلال المتراقصة تمنح النقوش حياة جديدة، وتحوّل الطقس الديني إلى تجربة حسية شاملة.

رغم أن فكرة "الميتافيرس" (Metaverse) حديثة وتقنية، إلا أن المصريين القدماء تصوّروا العالم الآخر كعالم موازٍ غني بالتفاصيل، حيث تعيش الأرواح في قصور وحدائق وتتنقل بين عوالم متعددة في حياة أبدية.

هذا التصور الروحي يجد صداه اليوم في مشاريع رقمية حديثة مثل مدينة "ميتاتوت" (Metatut)، أول مدينة مصرية افتراضية في الميتافيرس، والتي صُممت لإحياء روح الحضارة المصرية القديمة في بيئة رقمية تفاعلية، تتيح للزائرين التجول بين المعابد والقصور، وسماع الأساطير، ومشاهدة الرموز الفرعونية وهي تنبض بالحياة.

من مقابر بني حسن إلى استوديوهات طوكيو، حفرت الحضارة المصرية طريقها عبر الزمن، لا كأثر ميت، بل كلغة بصرية حية. وكلما أمعنّا النظر في تفاصيل مسلسل "يحيى وكنو" المصري (2022)، أو لعبة "أسطورة إيزيس" اليابانية (2021)، نكتشف أن الفراعنة لم يبنوا الأهرامات فقط، بل صاغوا أبجدية الخيال الإنساني نفسه.

في النهاية، ربما كان المصريون الأوائل يدركون أن سرّ الخلود الحقيقي لا يكمن في التحنيط، بل في القدرة على نحت الحكاية في ذاكرة الزمن - مهارة أتقنوها لدرجة أن شظايا أحلامهم ما زالت تلمع في عيون أطفال يشاهدون الكرتون اليوم.