مشكلات تعصف بالمجتمع العربي في "دار خولة"

في الرواية نقاط صراع ربما تعصف بالمجتمعات العربية، مثل مشكلة التعليم الأجنبي في مقابل التعليم الوطني. بحيث نرى أفراد طبقات اجتماعية معينة ممن يُلحقون أبناءهم بهذا التعليم، يعيشون في أوطانهم كأنهم أجانب.

-

سرديات الفقد والانتماء في "دار خولة"

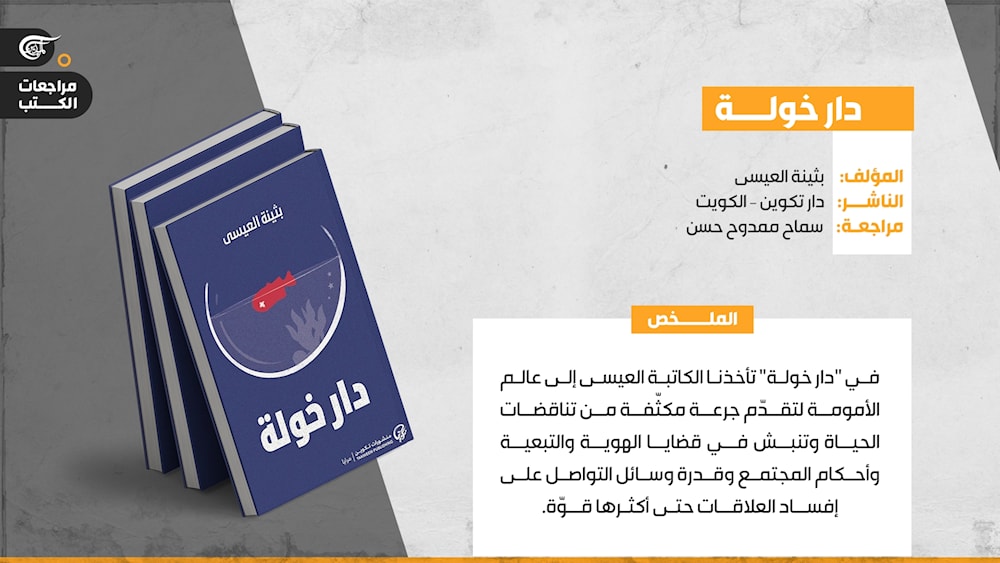

هل تعرفون تلك الأفلام، التي تكون عبارة عن مشهد واحد في الحدود المكانية والزمانية نفسها، مصعد أو صالة بيت أو مقبرة أو حتى مركب في البحر، وتنطلق منها إلى حيوات وأمكنة وأزمنة بعيدة! هو بالضبط ما حدث في نوفيلا "دار خولة"، لبثينة العيسى، التي صدرت مؤخراً.

فى هذه النوفيلا كثّفت أو حتى "ضغطت" بثينة العيسى القصة في نحو مئة صفحة، والتي، على رغم إيجازها، فإنها استطاعت إيصال العقد النفسية والاجتماعية، لدى الأم والأبناء، والتشابكات والصراعات الحياتية لأربعة أشخاص، هم عناصر الحكاية، ربما لو كتبت دواخلهم هذه في غير مكان لسودنا فيها المجلدات.

خولة ومعضلة الأمومة والهوية

تعيش خولة محور الحكاية، المفكرة والمثقفة وأستاذة الفلكور، معضلة نفسية وصراعات داخلية وخارجية في مجتمع هي واحدة من شخصياته العامة. وتبدأ معاناتها بعد موت زوجها الحبيب وفقدها الأكبر، الأمر الذي ترتب عليه انكشاف مدى افتقارها إلى معرفة ما يعنيه عالم الأمومة.

ربما سيختلف كل قارئ في الحكم على خولة، إن جاز للقارئ الحكم على شخوص الرواية المتخيلة. هناك من سيرى أنها، كأي أم، تصيب وتخطئ،وخصوصاً في تجارب الأمومة الأولى. وهناك من سيرى أن سلوكها مع الأبناء عين الصواب على رغم الاعتراض والانزعاج أو حتى الكراهية للأبناء لهذا السلوك حتى يأتي اليوم، إن آتى، ويفهمون مغزى ما حدث. وهناك من سيرى أنها ضحية لمجتمع مغاير تماماً مع أفكارها وقناعاتها وآرائها. ربما لو أتيح لكل قارئ الحكم على خولة في العلن، لانتقل الصراع الذي عشناه في غرفة طعامها، إلى حد التشابك بالأيدي، إلى صفحات الواقع الافتراضي، وتراشق القراء الاتهامات كما حدث مع خولة، وناصر، ويوسف.

تمثل "الأمومة" في الرواية أحد أهم المحاور. بالنسبة إلى فعل الأمومة في الرواية، لم يكن مجرد ذلك الفعل الممارس في الواقع المَعيش، لكن الكاتبة استطاعت إيصال معانيه الأعمق من حماية ومسؤولية وخوف، والصراع بين الأم والأبناء. فالأمومة في المجتمعات كافة، هي الدور الأهم المنوط بالمرأة القيام به، وهو ما يضع على كاهلها ضغطاً كبيراً بين إنجاز ما يتوقعه المجتمع وبالطريقة التي حددها وبين تطلعات الأم الشخصية وحاجاتها النفسية.

في هذه الرواية صوّرت الكاتبة كيف أن الأمومة رمز لبناء الهوية، وهو الأمر الذي بالفعل مارسته خولة ربما بطريقة جنت منها كراهية ابنها البكر وابتعاده، لكنها، كما عدد من الأمهات، كانت تأمل أن يأتي اليوم الذي يعرف الابن بفضيلة هذا الفعل، وسعيها لبناء تلك الهوية بسلطتها كأم، هو ما عقّد العلاقة بينها وبين أبنائها أو حتى خرّبها.

"الهوية" أيضاً عامل مهم في الرواية، أو لنَقُل السعي لنيل الحرية في مجتمع لا يفرض إلا القيود على النساء بشكل عام، والأمهات بصورة خاصة. فخولة ظلت تسعى لحريتها الفكرية بالدراسة والتعلم والبحث، وأظهرت آراءها الصريحة على الملأ، وهو الأمر الذي، على رغم يقين منتقديها بصحته، إلا أنه جلب عليها "العار" لتلوك سيرتها مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خجل أبنائها منها، وهو العائق النفسي الأكبر بالنسبة إليها. وهنا تتساءل الرواية في سياقاتها: ما الحدود التي تستطيع المرأة التحرر في حدودها في ظل مجتمع يحاصرها بتقاليده الصارمة، حتى لو كانت هي المتعلمة، وذلك المجتمع هو الجاهل.

ربما العلاقة الأبرز في الرواية هي بين الأم والابن البكر، وهي العلاقة التي كانت منقطعة. فابنها يعيش في بيت منفصل، لكنها موصولة بأعمق المشاعر النفسية وليس بالضرورة عبر وصال إيجابي.

سيقع القارئ في حيرة من هذه العلاقة ويسأل نفسه: هل تصرف الأم مع ناصر كان من باب الانتقام من نفسها بعد أن انبهرت بالأمة الأميركية التي حررت بلادها من غزو العراق، وكانت ترى أنها رمز الديمقراطية في العالم، ولما اكتشفت زيف كل الادعاءات التي آمنت بها إلى درجة أنها ألحقت ابنها بالتعليم الأميركي ليصير كالأميركيين، وجدت أنه مُسخ من أصله تماماً، فقررت حرمانه من تلك الهوية الأجنبية التي فرضتها عليه وأحبها أكثر من هويته الاصلية! أم كان تصرفها نابعاً من تلك القيود التي فرضها عليها مجتمع وصفته ذات مرة بـ"بالبهائم"، وخافت أن يعايروها، وهى أستاذة الفلكلور والتي تناهض الإمبريالية الأميركية،بابنها الذي لا يتحدث كلمة عربية واحدة، فصار الابن مثل أمه ضحية مجتمع يراقب الهفوات؟ وهو الابن نفسه، الذي عاش ثلث عمره يظن أن أمه تكرهه لإبعاده عما يحب، ولأنها لم تحاول استعادته عندما ترك البيت وهرب إلى جدته، ولم تحاول فيما بعد التقرب إليه فظن أنها تنبذه.

استطاعت الرواية ببراعة تصوير ما يمكن أن تنتجه الأمومة الفاشلة من أبناء معتلين نفسياً. ناصر يظن أنه يكره أمه، لا يعرف هويته تحديداً: أهو كويتي بالجنسية أم أميركي بالميول واللسان. ضاع في دنياه التي يعيش فيها بالعلاج النفسي، ويحاول التغلب به على عقد الطفولة.

أما الابن الأوسط فعاش عمره لا يفعل إلا ما يرضيها ويحاول تعويضها من الزوج المتوفى والابن البكر الضال. لم يفعل قط ما يريده، فقط كان ظلاً للغائبين. أم الولد الأصغر حمد، والذي لم يأتِ إلا في المشهد الأخير من الرواية، ربما حضر كاسم في صفحات متعددة، لكنه هو من أنزل ستار نهاية تلك المأساة باللامبالاة التي يعيشها في بيت يتخذه فندقاً، وربما هو أيضاً رمز لجيل يعيش في حياة أهله على الهامش.

العشاء الأخير

لم تكن خولة تعرف أن العشاء،الذي تعده سينتهي في هذا الشكل. لقد أعدّت عشاءً أقرب إلى الوليمة استغرقت في إعداده ساعات. انهمكت في الشراء والتحضير لكل جديد وثمين لهذه المأدبة.

تجمَع أبناءها الثلاثة لتخبرهم باحتمال عودتها إلى الأضواء واستضافتها وأبناءها في برنامج وثائقي لتوثيق رحلتها الفكرية. وهو الأمر الذي تباين الأبناء في استقباله. أحدهم لا يريد ظهورها حتى لا تذكّر الناس بهفواتها الكلامية السابقة، والآخر يريد ظهورها ليشتهر باسمها، لتظهر طبقة جديدة من المشكلات النفسية بين الثلاثة عبر ردود أفعالهم المتباينة، والتي تشي بأن هذا عشاؤهم الأخير معاً قبل أن تنقطع صلاتهم إلى الأبد.

في الرواية نقاط صراع ربما تعصف بالمجتمعات العربية على وجه التحديد، مثل مشكلة التعليم الأجنبي في مقابل التعليم الوطني. فعلى رغم أن بطلة الرواية، خولة، ألحقت ابنها بمدرسة أميركية حتى يتشرب مبادئ الحرية والفكر الديموقراطي، فإن ما حدث كان اقتلاعاً من جذره الثقافي. وفي الحياة الواقعية باتت هذه معضلة حقة، بحيث نرى أفراد طبقات اجتماعية معينة ممن يُلحقون أبناءهم بهذا التعليم، يعيشون في أوطانهم كأنهم أجانب، لغة مغايرة وأخلاق وتقاليد ومعارف مغايرة تماماً، وهذا ما وسّع الفجوة بين طبقات المجتمع الواحد، حتى بات الأمر أشبه بالفرق بين السماء والأرض فـ"البلد بلدان".

كذلك، مأساة مواقع التواصل الاجتماعي التي،في كثير من الأحيان، صارت تحدد مصائر البعض. فتجد "الترند" إما يرفع البعض إلى السماوات العُلى، وإما يُلقي بهم في قعر الجحيم. فالجميع يتحدث عما يعرف وعما لا يعرف، حتى صارت مواقع التواصل سلاح من يمتلك الدفع للحسابات الافتراضية التي تقود، وأحيانا تشكل، الرأي العام بحسب هوى مَن يدفع.

تميزت هذه الرواية أيضاً بغرابة نهايتها، ويمكن عدّها نهاية مفتوحة، فهل ماتت خولة؟ كما ماتت السمكة التي كانت للتو حية تسبح في مياه حوضها. هل انقطع أملها بشأن جمع تلك العائلة مرة أخرى؟ هل فقدت آخر خيوط الأمل في استعادة بِكرها الذي أمضت عمرها في محاولة إصلاح العلاقة بينهما؟ هل دار خولة صارت مقبرتها ومثواها الأخير؟.